2025年5月22日是第31个世界生物多样性日,今年的主题是“万物共生 和美永续”(Harmony with nature and sustainable development),呼吁以人与自然和谐共生之道,创和美永续之路,进而推进全球生物多样性保护治理新进程。世界经济论坛已将生物多样性丧失列为十年期仅次于气候行动失败和极端天气的第三大危机。当今世界上超过一半的人口现在居住在城市,并预计到2050年城市化比例将达到68%,而自然正在以前所未有的速度丧失,未来十年内或将有约一百万种物种面临灭绝的风险,城市地区的转型变革对于逆转生物多样性丧失和应对气候危机至关重要。在2025法国电影展映片《动物王国》中,也看见当人异化为动物之时,人回归自然时面对多样性、城市治理的思考。随着对气候危机影响及人类与自然存在联系的认识不断加深,城市现在被视为嵌入系统性变革的重要场所,本文将从城市生态系统切入,围绕可持续发展(ESG)的视角看城市更新重点任务,以及城市再野化(Urban Rewilding)人与自然和谐共生的试验性探索。

一、城市更新与可持续发展

(一)城市生态系统与可持续发展需求

根据《生物多样性公约》定义,生物多样性是指“所有来源的活的生物体中的变异性或多样性,其来源包括陆地、海洋和其它水生生态系统及其所构成的生态综合体;包括物种内、物种之间和生态系统的多样性”,并被分为“遗传(基因多样性”“物种多样性”和“生态系统多样性”。

城市生态系统是一个高度人工化结构,但脱离不了其他生物支持和影响,高度复杂的“社会、经济和自然”复合生态系统,可被定义为:城市区域内所有生物(包括人类)与环境构成的系统。与传统的森林或草地生态系统相比较, 城市生态系统具有人类影响主导、结构复杂、空间异质性高、生物种类和群落种类多样、社会经济驱动强烈等特点。

随着全球人口规模增长和社会经济活动的快速发展和城市化,城市作为人类经济活动区域载体,人类却与城市(自然)环境问题矛盾愈渐突显,如何“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类社区”业已被列入联合国可持续发展17个目标之一。同时,随着可持续发展意识的提升,曾经围绕城市生物多样性建设的城市生态学、可持续城市规划、再野化园林景观等的关注也逐渐走出学科壁垒,得到跨专业领域、跨经济部门和行业企业研究的协同发展支持。

(二)ESG视角下的城市更新重点任务

中国常驻人口城镇化率已在2024年底达到了67%,9.4亿人生活在城镇区域,在城市综合承载能力和效率提升的同时,高速工业化驱动的城市也面临从大规模增量建设,转向存量提质改造和增量结构调整并重的阶段。

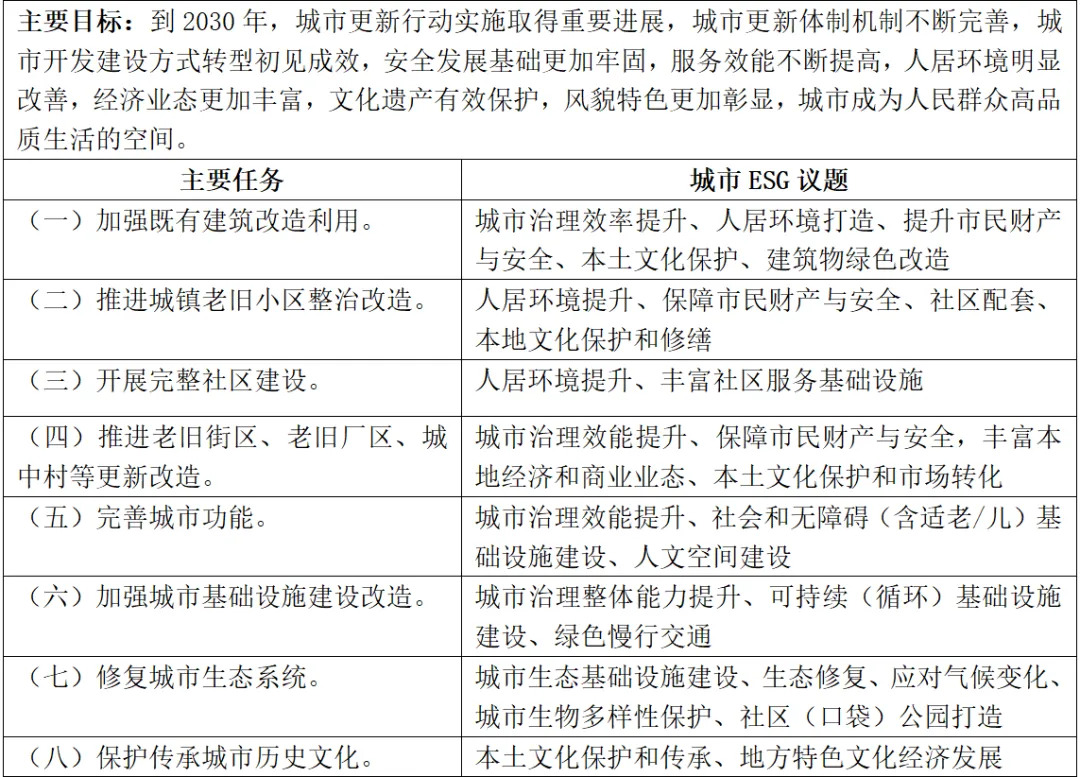

在2025年5月2日发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于持续推进城市更新行动的意见》中,明确转变城市开发建设方式,建立可持续的城市更新模式和政策法规,并明确八项主要任务。城市的综合治理和服务功能可通过更新可持续住宅、公共空间和基础设施之时,进一步实现经济和自然双赢——重建自然,成为提升城市自然“新陈代谢”的契机。为更好的从当前国际主流可持续(ESG)管理思维交叉理解,本文将八项主要任务行动内容以ESG关键词的方式转化呈现如下:

二、再野化的主流发展趋势

(一)什么是再野化?

“再野化”是给自然空间和自由来治愈自己,由再野化研究所(Rewilding Insitute)创始人戴夫·福尔曼于1992年提出,旨在将自然融入人类空间,恢复并创造包含人类在内可持续的新生态系统。国际自然保护联盟(IUCN)将“再野化”定义为重建自然生态系统的过程,通过恢复自然过程和所有营养水平的食物网,使其成为一个自我维持和有弹性的生态系统。保护生物学家Michael Soulé 和Reed Noss在1990s基于大型的、相互联系景观重要性,从重新野化的实践角度提出“3C”理论,“核心(Core)、走廊(Corridor)和食肉动物(Carnivores)”,对现今城市再野化项目和类型如何评估和制定差异化实施方案提供了原则框架。

城市再野化(Urban Rewilding)是从城市生态系统角度明确为人类与其他物种提供共存空间的关键,从人类视角来看,城市再野化的建立不仅可以通过增加生物多样性、自修复生态系统服务功能,增强城市对气候危机的韧性,进行自给自足的温度调节、减轻极端天气事件的影响,提高景观过滤和储存水分的能力,并改善空气质量。根据Josephine Bassey 2025年5月发布的文章显示,截至2024年全球近1,000个再野化项目恢复了超过15.5万公顷的土地和506平方公里的海床,全球野生动物回归运动已达到了一个非凡的里程碑。

(二)再野化的主流化发展趋势

随着全球城市化发展和进程挑战,人类社会和经济发展与自然域易处于对立方向,而再野化的跨学科环境管理和自然资源发展与平衡的方法,提供了城市生态系统以社会经济发展为驱动力的新发展可能。

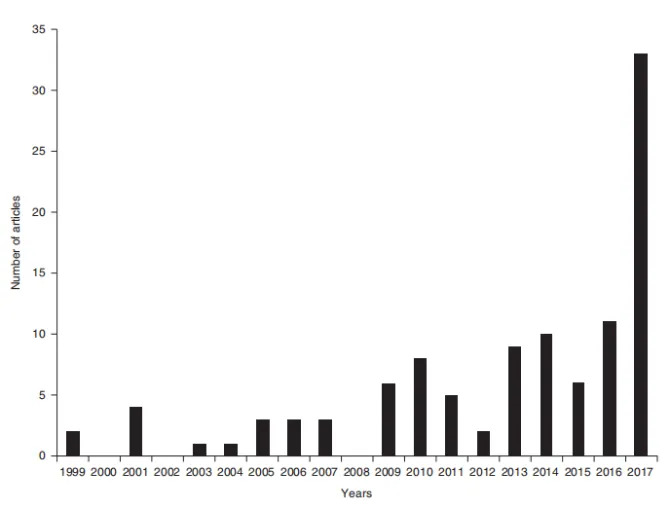

1.再野化研究主流化

根据2019年出版的《Rewilding: a captivating, controversial, twenty-first-century concept to address ecological degradation in a changing world》,1999年至2017年间在Web of Science中提及“再野化”相关生态研究文章数量显著升高(共计106篇论文)。在Covid-19导致的被动城市试验场景的启发下,以国际组织为代表的非盈利机构(NGO)在相关领域开展更为丰富的研究,并以部分项目、区域、城市为实践探索并发布影响力研究成果,2025年随着极端气候、生态退化和不断扩大的社会不平等相互碰撞,世界各地的城市都在寻求解决方案,再野化得到更多关注。

图1. Web of Science提及“再野化”相关生态研究文章数量(1999-2017)

资料来源:Rewilding: a captivating, controversial, twenty-first-century concept to address ecological degradation in a changing world

2. 再野化政策支持的主流化

在全球可持续发展的力量驱动下,各国家和地区正在出台或已发布包含但不限于城市绿化、国家公园、湿地保护等行动计划和配套政策。

在中国,秉承自上而下的政策导向发展特点,虽尚未明确出台再野化相关行动计划,但在“五位一体”生态环境保护和生物多样性战略规划中已有些许体现。如在《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》和更新的(2023-2030年)版本为核心,明确2030年基本建立保护制度体系,2035年形成全国统一保护格局,2050年实现人与自然和谐共生;在《国家公园空间布局方案》中声明到2035年建成全球最大的国家公园体系,在《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》布局青藏高原、黄河/长江重点生态区等七大区域,实施九大工程,目标2035年森林覆盖率26%、湿地保护率60%;其他法律制度配套更新《野生动物保护法》《森林法》等30余部,近期《生态环境法典(草案)》“人与自然和谐相处的行为指南”的发布对未来再野化的发展也具有一定的指导意义。

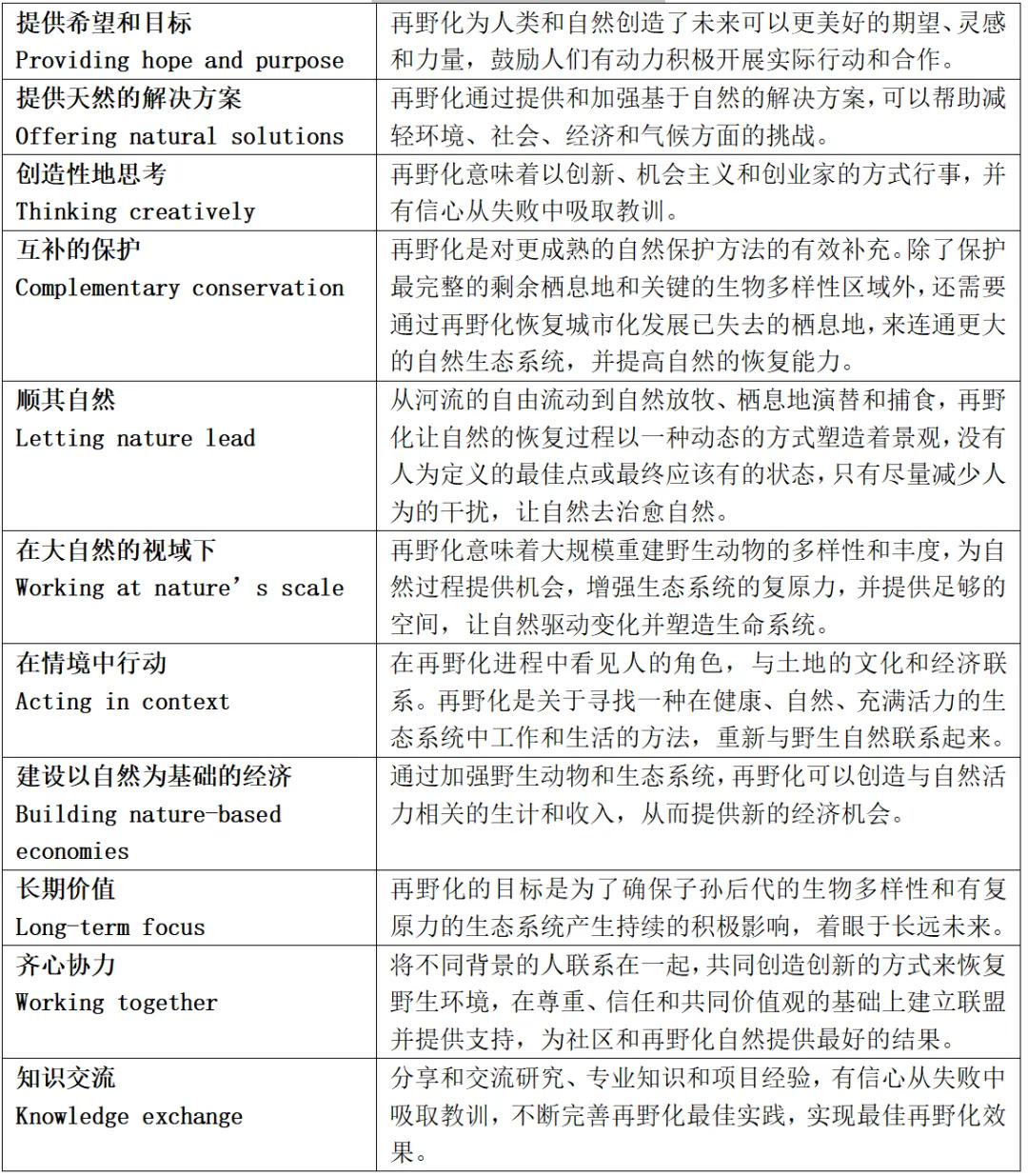

在欧洲,可持续发展自下而上的自我驱动性体现为围绕“Rewiling Europe”行动内容展开,在建立再野化资本(Rewilding Europe Capital,REC)配套金融系统支持之外,业已形成11项再野化工作原则,并将其带入研究和项目实践中。

表1. 城市再野化原则

资料来源:rewildingeurope.com

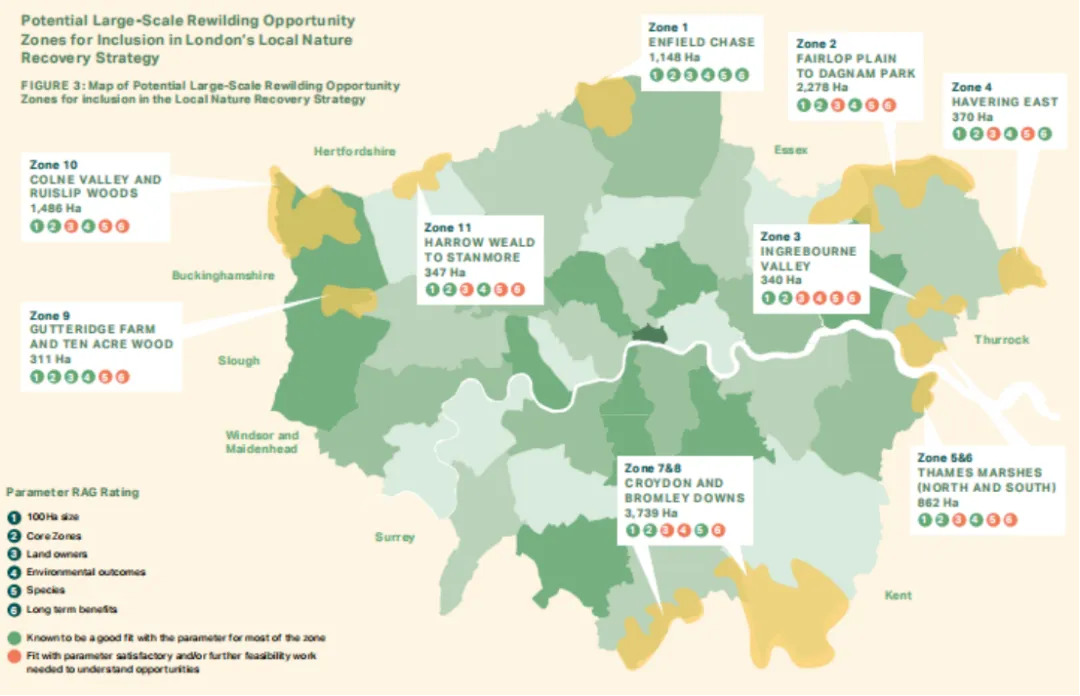

英国,是全球开展生物多样性保护在开始实践和行动效力首屈一指的国家之一,在再野化方面更是以伦敦为表率成立“伦敦再野化工作组(London Rewilding Taskforce)”推进专项工作。一方面英国政府截至目前仍是少数出台是生物多样性净增益(Biodiversity Net Gain,BNG)的国家,BNG旨在开发项目或土地管理过程中,实现无净损失的基础上进一步提升生态系统状况,在英格兰地区的开放项目需保证至少10%的生物多样性净增益。另一方面,伦敦在2021年COP26结束后便成立了伦敦再野化工作组,成立伦敦再野化基金(Rewild London Fund),并于2023年发布《Rewilding London——Final Report of the London Rewilding Taskforce》,报告中充分分享了工作组在开展自然恢复战略过程中的分析、实施、推广再野化项目的机会,并在此期间需考虑所在地理空间、特征,其他包含治理、合作、资金和政策等在内的关键因素。同时,在此份报告中对其他再野化初探索城市而言更具参考性的是需要通过小规模的阶梯式再野化和参与计划来逐步实现更大尺度的再野化目标,其不仅对于促进对自然恢复重要性的理解和接受至关重要,更能够吸引社区承担起所有权和管理责任,确保城市再野化影响的持久性。

图2. 伦敦地方自然恢复战略中潜在的大规模再野化机会区

资料来源:Rewilding London——Final Report of the London Rewilding Taskforce

三、再野化的主流发展趋势

(一)环境维度

再野化能够通过重新引入本地物种、恢复自然栖息地等方式增加生物多样性,恢复生态系统功能,依托自然界的循环吸收并储存碳等,减少极端天气的发生,提升应对和适应气候变化的能力。

如美国黄石国家公园曾在20世纪90年代,重新引入消失了几十年的灰狼,并由此引发“营养级联(Trophic Cascade)”的生态系统恢复:不受食肉动物影响过度繁殖的麋鹿种群数量下降,柳树和白杨等植被得以恢复,因而改善了鸟类和海狸的栖息地,海狸则通过建造水坝创造湿地进一步加强了生态系统,通过再野化的连锁反应恢复了公园的生态平衡。

(二)社会维度

再野化可通过增加接触自然的机会,暴露在自然环境中的场景,有效缓解人们的身心压力,加强体育活动等促进人们积极生活方式的改善,提高人们长期的健康指数;并可以自然为媒介创建更多人与人、人与自然交互和感知的场景,提高社会包容度和社会平等的发展。

如美国密歇根大学的研究发现,仅20至30分钟的自然接触就能显著降低皮质醇(压力激素)和淀粉酶水平(分别下降21.3%和28%),迅速缓解心理压力,改善心理健康。在《健康景观及健康社区景观:理论框架与数字评价系统》中,从园林景观设计和心理学角度看见自然环境对注意力(认知资源)恢复的积极影响;促进城市居民日常性身体活动,可有效降低诸多慢性病的风险,降低炎症性细胞因子含量,提升机体免疫功能等。同时,在《The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion》揭示了更多的自然场域可改善社会健康,包含但不限于社会平等、包容度、归属感和安全性,如更多开放和自然的公共空间可以拓宽社交网络和交流,打破一定程度上的社交隔离。

(三)治理维度

再野化一方面为地方经济增长、就业和可持续商业发展提供了“以自然为基础”的新机遇;另一方面则在城市再野化的过程中,通过转型中的挑战和经验,定向提升可持续城市治理数字化、自然资本开发和配套核算方法学研究、自然资本市场体系配套建设等所需的综合治理能力。

如欧洲正在将再野化与中国语境下的乡村振兴相结合,以应对经济停滞、农村土地摒弃和人口减少的问题,推动景观规模的自然恢复计划。现已建立以支持气候变化、增强生物多样性、建设可持续社区为目标的再野化资本(Rewilding Europe Capital,REC),通过REC向促进、支持和实现积极的环境和社会经济成果的企业提供金融贷款。同时,新加坡“花园城市”战略则是基于对自然环境的发展和可持续数据指标的技术支持,实现技术应用(垂直绿化、智能水务)、政策创新(公共住房配建绿地比例强制规定)与社会参与(社区园艺计划)的三维互动,实现基于自然的城市治理效能提升。

四、城市再野化实践指导参考

(一)城市再野化实践原则

依据ARUP(英国工程咨询顾问公司)对伦敦再野化工作组实践经验、专家访谈、文献研究、城市再野化案例梳理,形成再野化实践5大原则参考如下:

1. 让自然引领

将自然过程重新引入新的和现有的生态空间,如引进本地植物、物种重新引入或清除河流,支持可持续的、生物多样性和相互联系的生态系统。

2. 以适合城市环境的适当规模开展工作

项目规模的确定应考虑城市区域,如人口特征和密度、功能和规模等。

3. 考虑过去、现在和未来创造具有阻抗力的自然景观

恢复和/或创造栖息地和生态系统应同时承认地形和历史景观以及气候危机的当前和未来影响。

4. 确保所有人都能体验到城市再野化的乐趣

城市重新野化项目需要初始和持续的干预和维护,以确保自然与人的安全和共存。

5. 认识到支持当地经济的机会

城市重新造林项目可以提供社会经济利益和机会,如获得生态系统服务和绿地,以及创造就业和技能等。

(二)城市再野化类型指导

城市再野化是依据区域自然、社会、文化、资金、治理等综合条件下,需要渐进发展的过程,并从小区域的城市绿化,逐步延伸至一定区域范围的再野化,通过在小范围再野化区域间建立绿色走廊的方式,发展和形成大景观尺度的城市再野化过程。

1. 城市绿化(Urban Greening)

城市绿化项目是将当地生物多样性和自然引入城市环境,是启动城市再野化、调动自然力量的第一步,可在严重退化或存在显著物理空间限制的地方进行。但值得注意的是,它是城市再野化的开端,但未完全符合城市再野化的定义和原则。

2. 小规模城市再野化(Small-scale)

小规模城市再野化是指特定景观特征的生态系统恢复,如口袋森林、野花草地、重新绿化社区公园、花园、路边林缘带和树篱。小规模城市再野化项目通常面积不超过50公顷(约124英亩),同时,50公顷以下的场地匹配空间受限的城市环境。

3. 绿色走廊(Corridors)

通过创建绿色走廊、恢复河流和溪流、确保栖息地之间的路径,使野生动物能够在城市空间中自由移动,从而将小规模与大规模联系起来。

4. 大景观尺度的城市再野化(Large-scale)

景观尺度的恢复旨在促进自给自足的栖息地和物种间的相互依赖,如集水区(包括河流系统)、多地质类型、绿带、海洋保护区、国家公园以及国际指定地点;伦敦再野化工作组将超过50公顷的项目被认定为大景观/规模尺度的城市再野化项目。

(三)城市再野化效益评估指标参考

1. 物种密度、丰度和分布

物种类型和数量统计、物种密度、城市环境内物种分布范围、根据栖息地类型识别物种等。

2. 景观

水量和水质监测、空气质量监测、土壤检测——目视和实验室测试、自然过程的识别、绿色走廊的识别和编号等。

3. 栖息地

栖息地类型识别、不同类型栖息地面积大小、植物物种的种类和数量-树冠覆盖情况、碳储存情况等。

4. 社会效益

创造的就业人数、志愿者人数、游客数量等。

五、城市再野化项目案例

(一)新加坡·滨海湾花园城市

新加坡为了提高生活质量和恢复城市的原生植被,将滨海湾花园作为再野化区域,实现“花园城市”转变为“花园中的城市”。在滨海湾沿线的景观中树立了18棵人工“超级树(Supertrees)”(部分可高达160英尺),通过提供遮阳、过滤雨水和吸收热量来模仿普通树木的功能,为超过15.8万株植物提供了生长的家园。除了公园,新加坡还保留了超过90英里的自然之路,路线模拟了生态系统的灌木层、林下层、树冠层和突现层,为不同高度的不同物种提供了栖息地,通过连接绿色廊道方便动物和蝴蝶在整个城市从一个自然区域移动到另一个自然区域。

(二)中国哈尔滨·国家城市湿地建设

由于气候变化导致自然灾害更加频繁,中国许多城市都在解决日益严重的极端干旱和洪水间的矛盾。如哈尔滨市在6月至8月期间的降水量通常占全年降水量的60%—70%,为了平衡并利好保有城市的自然水资源,于2009年由景观设计师制定了34公顷的城市中心湿地培育计划,并于2011年落成群力国家城市湿地公园,有效应对了城市的水适应能力,同时雨洪公园可被连接并整合到不同尺度的生态基础设施中,作为绿色海绵来净化和储存城市雨水。公园的建设不仅对恢复周围生态系统至关重要,为游客提供了与自然深度接触的城市休闲场所,其与自然相适应的建筑物设计也提供了高架网络信号基站和观景塔等基础设施服务功能。

(三)德国·城市荒野挑战

德国Hanover、Frankfurt和Dessau作为Städte Wagen Wildnis(“城市荒野挑战”)项目参与城市,已同意在城市中留出一些土地,包含但不限于旧建筑、公园、空地等让大自然全然接管。作为纯实验性项目,这些绿色空间的不干涉方式意味着将城市的干预最小化,由此产生的野花花园和未驯服的自然将为动植物物种创造新的栖息地,从而增加参与挑战项目的城市整体生物多样性的提升;并尝试为附近居民提供更多接触自然的场景和机会,提高他们的生活质量。该项目自2016年启动以来,根据联邦自然保护署和联邦环境部的报告,已观察到这些地区的耐旱性更强,蝴蝶、蜜蜂、鸟类、蝴蝶和刺猬的数量也有所增加。

参考文献

[1]ARUP,Urban Rewilding: The value and co-benefits of nature in urban spaces,2023,<https://www.arup.com/insights/urban-rewilding-the-value-and-co-benefits-of-nature-in-urban-spaces/>

[2]Jennings V, Bamkole O. The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(452): 1-14

[3]Linnea Harris,8 Cities Rewilding Their Urban Spaces,2021,<https://www.ecowatch.com/cities-rewilding-2653383263.html>

[4]London Rewilding Taskforce,Rewilding London- Final report of the London Rewilding Taskforce,2023,<https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/environment-and-climate-change/parks-green-spaces-and-biodiversity/london-rewilding-taskforce?ac-67183=67182>

[5]Rewilding Europe,The principle of rewilding,2024,<https://rewildingeurope.com/rewilding-principles/>

[6]UK.GOV,Understanding biodiversity net gain,2023,<https://www.gov.uk/guidance/understanding-biodiversity-net-gain>

[7]Wang X K, Su Y B, Ren Y F, Zhang H X, Sun X, Ouyang Z Y. Urban ecosystem: human and nature compounding. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(15): 5093-5102.

[8]Pettorelli, N., Durant, S.M. and du Toit, J.T.‘Rewilding: a captivating, controversial, twenty-first-century concept to address ecological degradation in a changing world’, in N. Pettorelli, S.M. Durant, and J.T. du Toit (eds.) Rewilding. Cambridge: Cambridge University Press (Ecological Reviews), 2019, pp. 1–11.

[9]Zoological Society of London,Rewilding our citis,2023,<https://cms.zsl.org/sites/default/files/2023-02/ZSL%20Rewilding%20our%20cities%20report.pdf>

作者:

邓洁琳 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,杭州市上城区绿色价值投资研究中心研究员

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。