用水权交易是利用市场化机制优化水资源配置的重要手段,能够显著提升水资源利用效率、优化水资源配置结构,同时对于助力产业结构转型升级、推动社会经济高质量发展起到积极作用,因此,加快推进我国用水权市场发展具有重要意义。2024年,我国印发《用水权交易管理规则(试行)》,有效鼓励和规范用水权交易,推动用水权交易市场规模实现了大幅增长。

一、政策进展情况

制度框架全面升级。2024年1月,水利部正式印发实施《用水权交易管理规则(试行)》,是落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的关键性政策文件,标志着我国用水权交易制度体系进入规范化和标准化阶段,该规则从可操作、易执行等方面对用水权交易全流程进行进一步细化。确定了用水权交易的基本原则和管理部门的职责分工,细化了用水权交易要素,规范了用水权交易流程,明确了信息互通和信息安全要求,强化了交易风险管理和监督管理,强调以水资源刚性约束为前提,规范全国统一市场的交易行为。在此框架下,《用水权交易技术导则(试行)》《用水权交易数据规则(试行)》同步印发实施,从技术层面提供了操作指引,统一了用水权交易数据规范。此外,2024年3月,国务院发布《节约用水条例》,在保障和监督环节提出要培育和规范水权市场,支持开展多种形式的水权交易,健全水权交易系统,引导开展集中交易,完善水权交易规则,并逐步将水权交易纳入公共资源交易平台体系。

跨领域政策协同创新。2024年4月,国务院发布《生态保护补偿条例》全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持绿水青山就是金山银山的理念,其中在市场机制部分提出国家建立健全碳排放权、排污权、用水权、碳汇权益等交易机制,推动交易市场建设,完善交易规则。2024年6月,国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》,其中提出到2027年,节水产业规模达到万亿,完善用水权制度体系,因地制宜推进流域间、地区间、行业间、用水户间等多种形式的水权交易,推广“节水贷”融资服务,探索推广取水权、排污权等权益类抵押模式,加大对节水产业的信贷支持。

各地政府有效落实。在《用水权交易管理规则(试行)》引领下,2024年多个省市出台或修订相关用水权交易管理办法,推动地方用水权交易市场发展。例如,贵州省8月修订《贵州省用水权交易规则(试行)》,删除原规则中对城镇供水企业的交易限制,与全国统一市场要求保持一致;海南省8月印发《海南省用水权交易指导规则(试行)》,推出再生水、矿井水、淡化海水等非常规水源交易制度,明确了再生水置换原水用水的认定标准;辽宁省11月发布《辽宁省用水权交易管理暂行办法(征求意见稿)》,出台了三类转让限制,分别是地下水超采区指标、地表水超载区指标、用途变更损害公共利益的,以及三类受让限制,分别是不符合国家产业政策或列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的、不符合行业用水定额标准、未安装符合国家技术标准的取水计量监测设施,致力于强化交易合规性。

二、市场进展情况

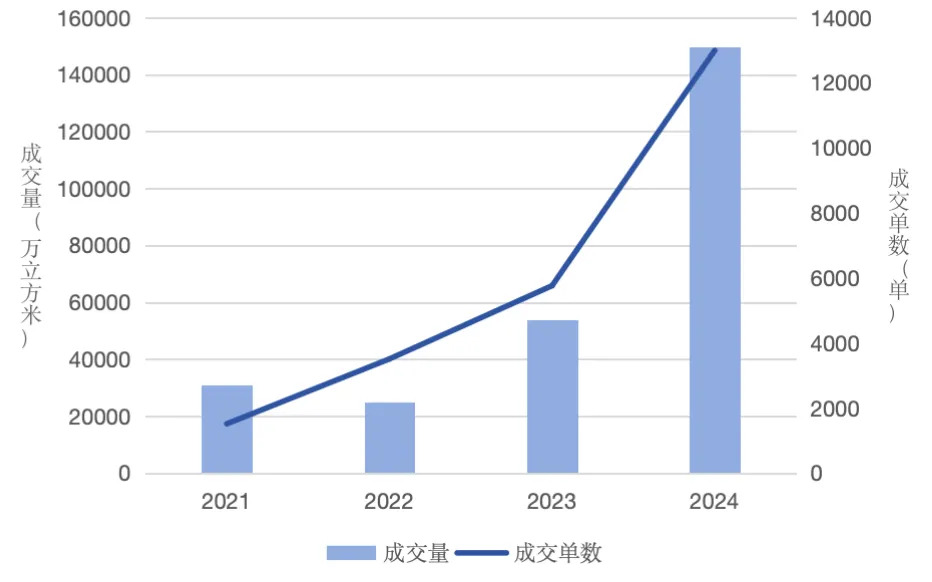

在全面健全的政策体系引领下,我国用水权市场在2024年实现多维突破,交易范围覆盖至29个省级行政区,全年成交量、成交单数、成交总金额同比均实现大幅增长。根据中国水权交易所数据,2024年,用水权交易总体成交水量为14.99亿立方米,同比增长178.1%;总体成交单数12997单,同比增长125.6%;总体成交金额28383.9万元,同比增长99.9%,总体情况如下所示:

图1 2021-2024用水权交易市场规模

数据来源:中国水权交易所

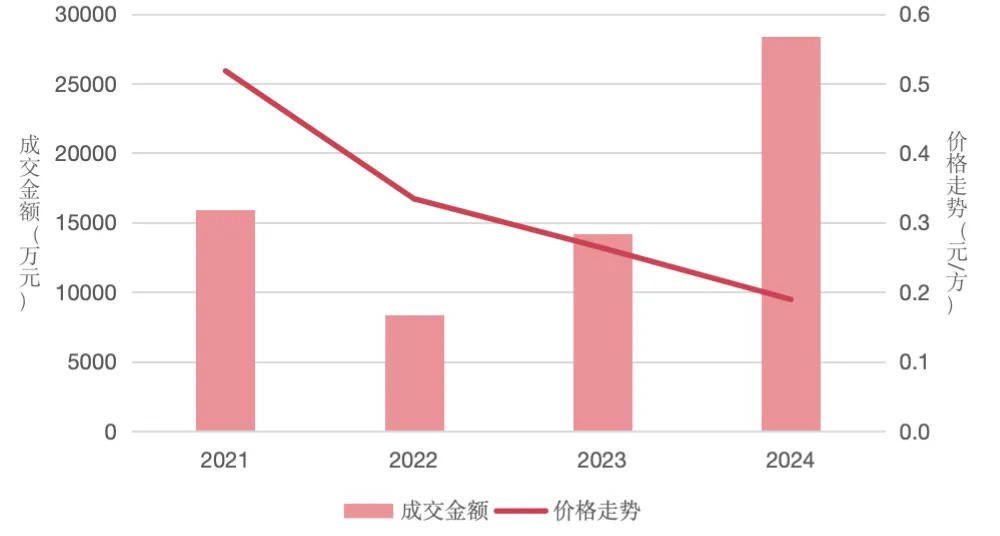

图2 2021-2024用水权交易市场成交金额及价格走势

数据来源:中国水权交易所

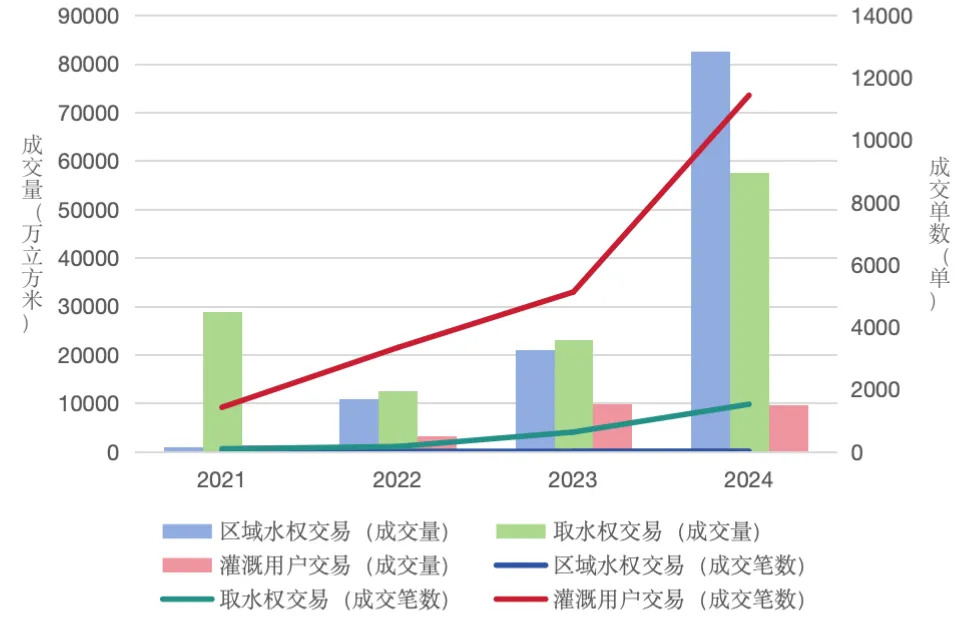

从成交量来看,区域水权交易量、取水权交易量和灌溉用户水权交易量分别为8.25亿立方米、5.76亿立方米、0.97亿立方米,分别同比增长293.7%、149.9%、-1.5%,其中区域水权和取水权实现较大幅度增长,而灌溉用户水权交易略有下降主要受制于小微交易分散性特征及计量设施覆盖率不足等特点。占比上,2024年三者占比分别为55.1%、38.5%、6.5%,其中区域水权交易量占比较去年同期提高了16.2个百分点,主要原因在于《用水权交易管理规则(试行)》的出台有效提高跨省交易意愿。从成交单数上看,区域水权交易量、取水权交易量和灌溉用户水权分别完成39单、1520单、11438单,其中占全部成交单数0.3%的区域水权交易完成了55.1%的成交水量,说明了区域水权交易具有显著的单笔交易规模巨大的特征。

图3 2021-2024用水权成交情况结构概况

数据来源:中国水权交易所

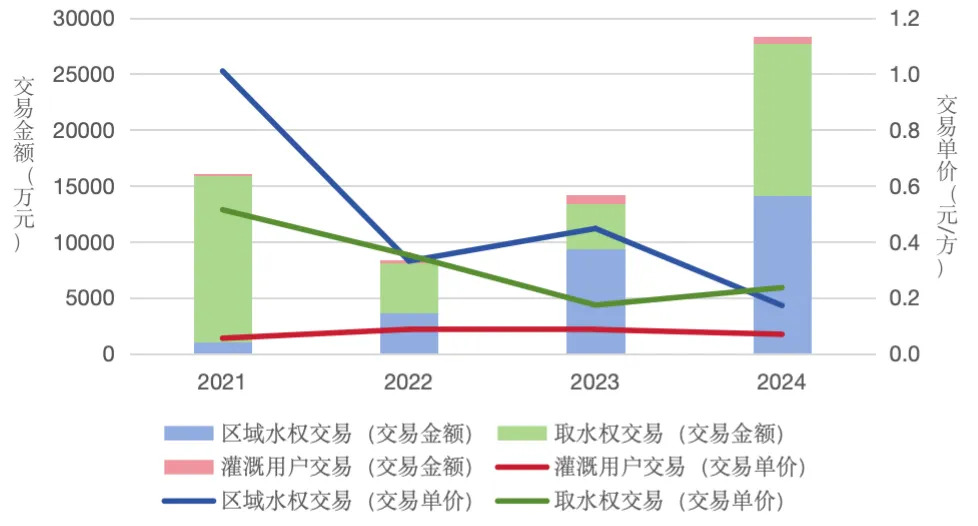

从成交金额来看,2024年区域水权交易量、取水权交易量和灌溉用户水权交易额分别为14149.73万元、13568.78万元、665.36万元,分别同比增长51.1%、240.1%、-21.2%。三类交易单价均有较大变动,其中仅有取水权交易单价实现正增长,2024年平均单价为0.24元/方,同比增长36.1%;区域水权平均单价为0.17元/方,较去年同期降低0.28元/方,同比下降61.6%,主要是随着交易机制逐步完善,跨行业、跨区域交易活跃度明显提升,供给侧的增量缓解局部供需矛盾,交易规模的扩大一定程度上导致了交易单价的下降;灌溉用户水权单价仅为0.07元/方,同比下降20.0%,导致灌溉用户水权类交易在成交单数大幅上升同时交易金额下降,主要原因在于一是节水技术普及改变了供需结构,农业用水总量下降促使结余水权进入交易市场,导致市场供给过剩,进而引发价格下行;二是小微交易缺乏规模效应,存在议价能力较弱及信息不对称等问题,导致定价缺乏合理性。

图4 2021-2024用水权成交金额及价格走势结构概况

数据来源:中国水权交易所

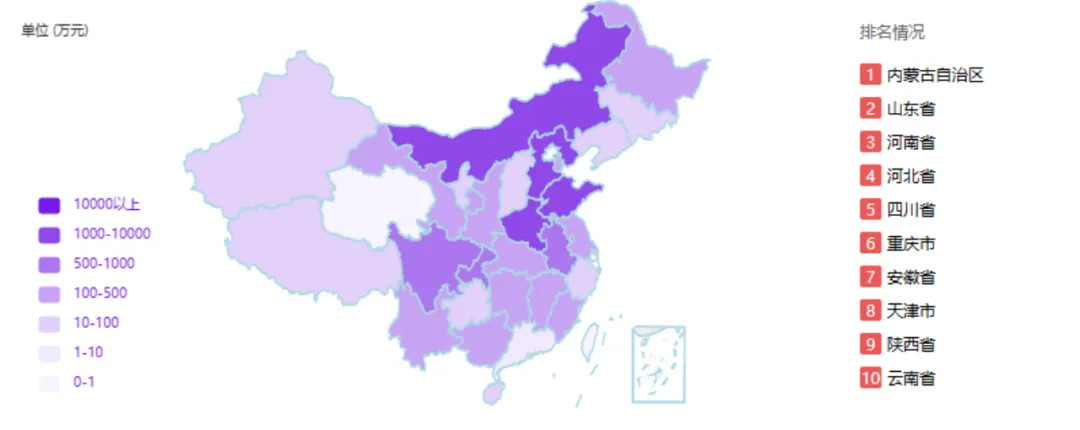

分省市来看,山东省是全国用水权交易较为突出的省市,2024年成交单数排名首位,成交量和成交金额也排在次位。具体情况如下图5、图6、图7所示:

图5 2024年用水权成交单数分省市情况

图6 2024年用水权成交量分省市情况

图7 2024年用水权成交金额分省市情况

数据来源:中国水权交易所

2024年用水权交易市场取得一系列突破,区域水权交易方面,天津水务集团有限公司与保定水利投资发展集团有限责任公司签订水权交易协议,完成南水北调中线首单跨省(直辖市)区域水权交易,交易800万立方米用水指标,用于天津市12月冬季供水;松辽流域黑龙江五常市与吉林舒兰市以跨省协议转让方式完成500万立方米农业用水指标交易,开创东北地区区域水权交易先例。取水权交易方面,全国首单跨省取水权交易在四川成功签约,交易水量500万立方米。灌溉用水户交易方面,山东宁津、山西祁县、四川仁和等地区探索开展预留水权有偿出让,进一步丰富了灌溉用水户间的交易模式。此外,用水权金融化探索成效初步显现,江苏昆山、江西上饶、湖南麻阳等地促成7笔用水权抵质押项目,融资金额近5亿元,为水资源资产化提供新路径。

三、发展建议

(一)完善水资源监测体系

水资源监测体系是落实水资源刚性约束制度的基础性支撑,其科学性、完整性和时效性直接决定了交易价格的合理性与稳定性。当前我国通过实施《全国水资源监测体系建设总体工作方案(2024—2027年)》取得了一定进展,但与完善用水权交易市场需求相比,仍存在监测网络覆盖不足、数据共享滞后等短板。下一步,要落实水资源监测体系建设总体方案,抓好《全国水资源监测体系建设总体工作方案(2024—2027年)》目标任务落实,加快推进取水口取水监测计量、河湖断面和地下水监测、监测计量数据信息化应用工作,同时要建立资源整合和信息共享机制,实现监测信息汇聚共享,社会各方能够及时、准确、全面掌握各水源、各领域用水情况,特别是要有效传导至灌溉用户,减少其交易壁垒。完善水资源监测体系对落实水资源刚性约束制度形成有力支撑,助力用水权交易市场形成合理稳定的定价机制。

(二)强化用水权交易监管体系

行政监管方面,当前多数地区水行政主管部门和流域管理机构用水权职责界定模糊,缺乏权责清晰、协同有力的监管架构,缺失上下联动与横向协调机制。例如,部分地区取水许可审批职责移交后,水利部门与行政审批部门审批流程衔接不畅,协作效率低下;在公共资源平台等开展的用水权交易,水行政主管部门因权限和机制等问题难以实施有效监管。因此,亟需通过一系列举措强化行政监管体系,一是进一步明确各级水行政主管部门关于用水权改革的职责,确保责任落实到位;二是划定水行政主管部门和行政审批部门职责边界,构建紧密协调联动工作机制,保障审批与监管无缝衔接;三是联合金融监管部门,建立协同监管机制,强化对自建交易系统、通过公共资源交易平台开展交易的进行重点监管,推动用水权交易市场健康有序运行。

市场监管方面,要强化用水权交易事前事中事后全流程监管,特别是要加强用水权交易的审批和监管,同时制定全国统一的用水权交易负面清单,明确禁止和限制交易相关要求,对未经批准擅自改变取水用途的,不具备监测计量条件的,造成或加剧水资源超载的,挤占居民生活用水、农田灌溉合理用水和基本生态用水等的,禁止用水权交易。

(三)加大金融支持力度

当前我国用水权交易市场高速发展,但金融领域对其的支持还处于起步阶段,在提供多元融资渠道、构建价值评估体系、整合环境权益交易等方面还有较大的提升空间。一是要明确相关金融行为的法律依据,以用水权抵质押为例,尽管近年来水利部、中国人民银行等部门陆续出台了相关政策鼓励支持开展用水权抵质押,但因缺乏明确的法律依据,各地仍处于探索阶段,2024年仅完成7例用水权抵质押项目,因此,明确相关金融行为的法律依据,能够有效引导金融机构参与用水权交易市场,拓宽用水权交易融资渠道。二是建立多维度用水权价值评估体系,参考其他环境权益价值认定方法,综合市场法、成本法和收益法,结合水资源类型、用途及区域禀赋差异,构建用水权价值评估体系,为金融机构用水权业务提供量化依据,明确相关权益价值。三是推动与其他环境权益整合,探索用水权与碳排放权、排污权等绿色权益的协同交易机制,通过权益组合质押、跨市场联动等方式提升融资效能。

脚注

[1]加快推进用水权交易制度体系建设

http://theory.people.com.cn/n1/2024/1126/c40531-40369184.html

[2]全国统一用水权交易市场下的监管机制研究

http://zfs.mwr.gov.cn/zcyjxmcgk/2023n/202410/t20241009_1771715.html

[3]关于用水权抵(质)押的思考

https://www.waterinfo.com.cn/xsyj/cybg_462/202411/t20241119_36641.html

作者:

何宇轩 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员

研究指导:

刘慧心 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心执行主任

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。