原文标题:我们为什么需要绿色金融?——从全球经验事实到基于经济增长框架的理论解释

原文作者:文书洋,张琳,刘锡良

期刊:金融研究

关键词:绿色金融;经济增长;高质量发展;政策配合

一、问题导入

相比绿色金融在实践层面受到的高度关注,我国在绿色金融领域的理论研究尚待加强。众所周知,在环境保护议题中,外部性和公共品理论为公共部门介入环境保护、环境规制、排放权交易等活动提供了理论支撑并引导实践发展。然而相比之下,学术界仍较少从经济理论的层面阐述绿色金融的功能和特质性,甚至很难科学、严谨地回答“为什么需要绿色金融”的问题。如果公共部门和环境政策能够有效应对环境问题,各国为什么还要发展绿色金融?绿色金融在可持续发展中的作用与公共部门的环境保护投入是否具有差异?理解这些问题对于构建绿色金融理论体系和制定绿色金融政策都至关重要。不仅如此,随着中国经济迈向高质量发展阶段,金融如何更好地服务绿色发展,也是当前中国特色金融理论需应对的重要问题。

二、绿色金融、绿色财政与经济增长的经验事实

(一)全球绿色金融与绿色财政的变化情况

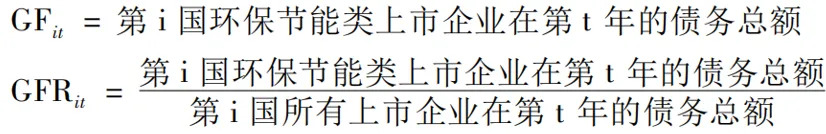

首先,本文需要解决绿色金融的度量问题。从目前文献的做法来看,使用企业层面的数据进行分类加总能够获得质量较好的数据(刘锡良和文书洋,2019;文书洋等,2021)。本文以彭博(Bloomberg)数据库为基础,综合考虑其他控制变量数据的可得性,选取了31个国家,共27074家上市公司。在剔除掉2934家金融企业后,按照汤森路透行业分类(TRBC),将所有属于可再生能源(RenewableEnergy,二级行业组)和环境服务(EnvironmentalServices,三级行业)的企业,以及其他主营业务包含新能源、环境保护、节能减排、绿色咨询与服务业、污染物处理的企业定义为环保节能企业,最后将环保节能企业获得的债务(GF)与所有上市企业债务的比(GFR)作为绿色金融的代理指标。具体定义如下:

上述两图给出了按上述方法计算的绿色金融以及绿色财政的变化情况。可以看到,近20年中,全球主要国家用于环境保护的财政支出总额在不断提升,但其占GDP的比重却呈下降趋势,表明全球绿色财政的力度在减弱,但节能环保企业的债务总额和占比呈现上升趋势。换言之,随着经济的发展,金融在环境保护方面的表现更加积极,绿色金融正扮演着越来越重要的角色。

(二)绿色金融、绿色财政与经济增长的关系

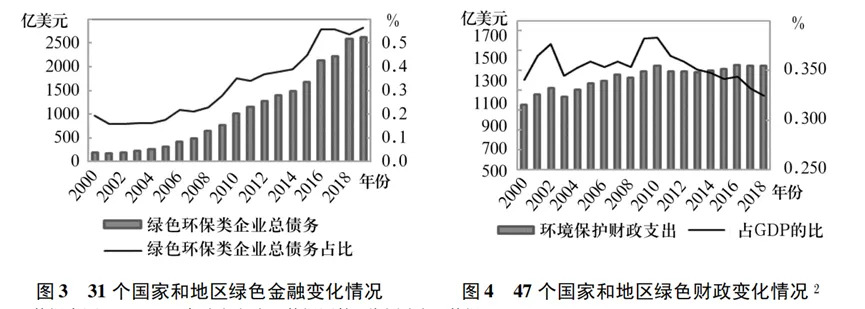

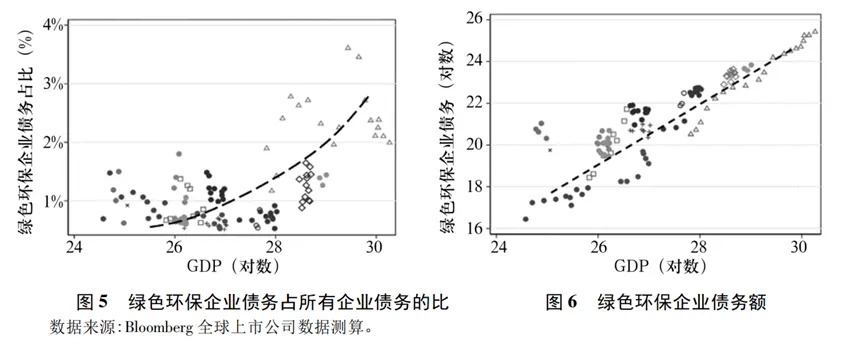

图5至图8展示了31和47个样本国家地区(样本与上文图3、4对应)绿色环保企业债务和政府环保支出与GDP的关系。

在绿色金融方面,从多国的横向对比来看,绿色环保企业的债务占总债务的比随着GDP的增加呈现加速上升的趋势(见图5);绿色环保企业的债务总额则展现出一个向上的“锥形”:在经济发展水平较低时,各国绿色金融的规模差异比较大;随着经济规模的扩大,绿色金融与经济发展的正相关关系变得更加明确(见图6)。也就是说,随着经济的发展,发展绿色金融似乎成为经济大国的共同选择。

在绿色财政方面,如图7、8所示,政府环保支出的规模和占比随着经济规模的增加而增加,但存在边际递减的趋势,二者呈现出类似于“倒U”形的关系。也就是说,在经济发展初期,政府环保支出的占比会随经济发展逐步提升,但当经济达到一定规模后,环境保护支出占比反而下降。

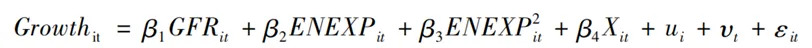

基于上述描述性分析,接下来,进一步考察绿色财政、绿色金融与经济增长速度之间的关系。具体而言,建立如下计量模型:

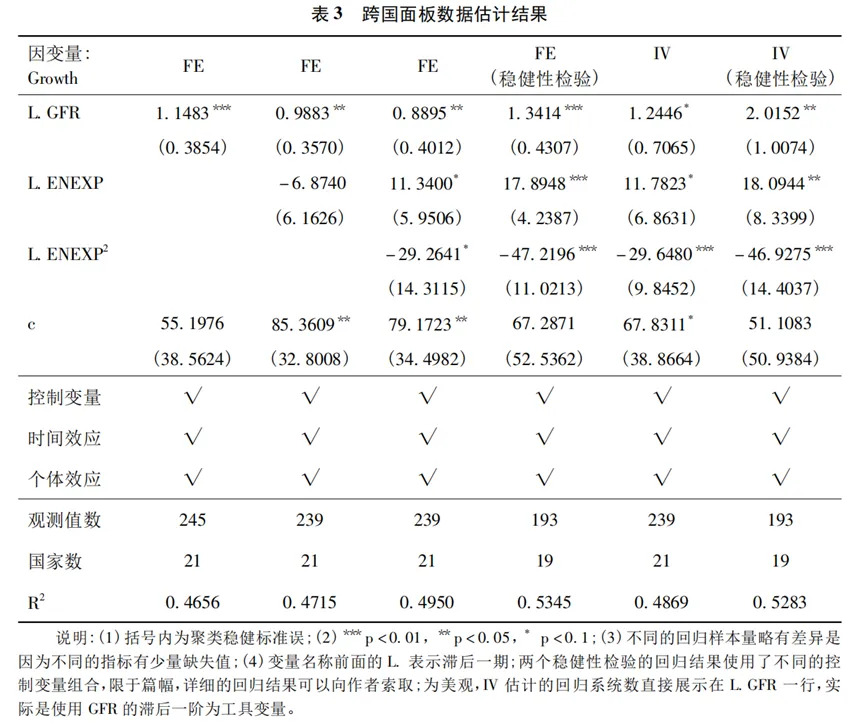

Growthit表示国家i在t年的经济增长率,GFRit和ENEXPit分别是绿色金融和绿色财政的代理指标;控制变量X包括文献中最常见的经济总量、人力资本形成、政府消费、通货膨胀和开放程度。在人力资本形成指标方面,为了兼顾人力资本领域关于学校教育和政府教育投入两大因素的研究,除了最常见的PWT人力资本指数,在稳健性检验中还使用世界银行发展指标中“适龄人员接受初等教育比率”和“政府教育支出(人均)”两个指标作为替换。此外,由于本文绿色金融的代理指标数据来源于资本市场,为了控制资本市场债务规模带来的偏差,将上市公司总负债占GDP比重纳入控制,这一指标也有助于控制金融结构和金融发展程度。

下表展示了固定效应模型和面板工具变量法的回归结果。由于绿色金融的测度困难,IV模型中使用绿色金融变量的滞后一阶作为工具变量。从回归结果来看,一方面,绿色金融指标GFR与经济增长表现出非常显著的正向关系;另一方面,绿色财政指标ENEXP的一次项与经济增长没有明显的关系,但如果增加二次项,绿色财政与经济增长速度表现出明显的“倒U”形关系。这与图3至图8的结论一致:绿色金融的发展对经济增长具有明显的促进作用,而绿色财政对经济增长的促进作用边际递减。

综上所述,我们可以得到三个经验事实:

F1:过去20年中,全球政府在环境保护方面的支出总额略有增加,但其占GDP的比例呈下降趋势。

F2:过去20年中,绿色金融的规模和占比不断提升,且绿色金融的发展程度与经济体规模呈现高度正相关。

F3:绿色金融对经济增长速度存在显著的正面影响,环保财政支出与经济增长存在显著“倒U”形关系。换言之,绿色金融能够有效促进经济的长期增长,绿色财政对长期经济增长的作用存在边际递减效应。

为什么绿色金融与绿色财政表现出对经济增长的差异性影响?其内在机制是什么?接下来,本文将构建一个带有环境约束的经济增长模型,解释绿色金融与绿色财政在经济增长过程中的差异,并以模型为基础探讨相关政策问题。

三、理论模型

(一)基本设定

一个连续无穷期的经济中存在居民、企业、银行与政府四个部门,且仅存在一种既可以用来消费,也可以用作生产,价格为1的商品。经济中连续分布在区间[0,1]上的每代居民只存活两期:年轻期与年老期,且在年轻期仅从事商品生产,在年老期仅进行消费。我们假设居民只在意年老期末的消费,其效用函数为:

这里c2t为t代居民在年老期的商品消费,g2t为居民在年老期的公共品消费,公共品由政府提供。假设居民无法跨期存储商品,只能将年轻期从事商品生产的收入π1t存入银行用作年老期末的消费。给定银行当期存款利率

,居民年老期面临的预算约束为:c2t≤

π1t。

在每期期初,年轻居民成立生产企业,使用资金与自身劳动禀赋生产商品获得利润来满足其年老期消费。假设居民在年轻期仅有1单位的劳动力禀赋,资金(商品)初始禀赋为0。虽然缺少初始资金,但居民可以从银行贷款来购买生产所需商品投入。参照Allen et al.(2018),假设商品生产函数如下:

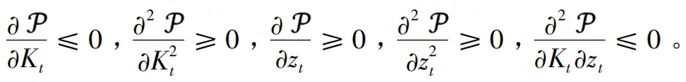

这里α<1。式(2)表明商品产出具有不确定性:仅当生产成功时,才会有相应的产出。t期商品生产的成功概率p(θt)取决于基本面信息θt,p'(θt)>0,也就是说经济基本面越好,生产成功的概率越高。商品生产同时会产生污染,假定每一单位投入产生的污染排放量为(kt)。与文献相同,假设p(θt)=θt,θt为分布在[0,1]上的连续随机变量,其分布函数为连续可微函数P(θt;Kt,zt)。P(θt;Kt,zt)大小不仅受基本面信息影响,还取决于经济当期期初资本存量规模Kt与期末的污染程度zt,假设对Kt与zt连续可微,且满足条件:

经济污染程度zt大小不但取决于当期生产的污染排放与污染治理,还取决于前期经济污染程度,具体设定见后文。上述条件意味着基本面信息变量在资本存量较高时要一阶随机占优于其在资本存量较低时的情形,也就是说期初资本存量越高,企业生产的成功概率越高,然而资本存量对企业生产成功概率的提升作用随着资本的积累而下降;同时污染程度越高,企业生产的成功概率越低,污染对生产成功概率的抑制作用随着污染的增加而加剧。此外,由于模型中企业家的劳动无弹性供给为1,企业期望产出可作

A

(θt1)1-α,显然污染会影响劳动力的有效投入。此处θαt与环境污染外部性的相关文献设定一致(Menuetetal.,2021)。下文作者将对比不同污染治理方式下的经济增长绩效。

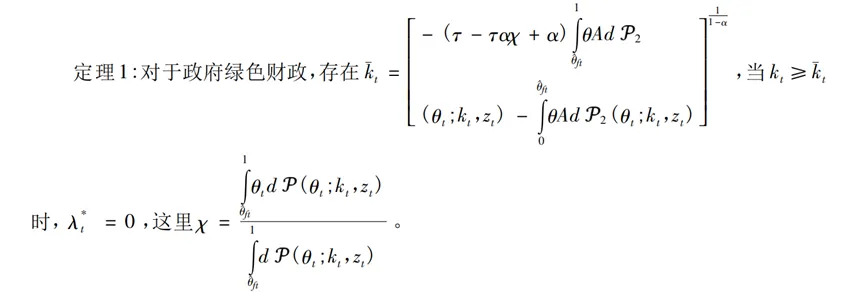

(二)绿色财政

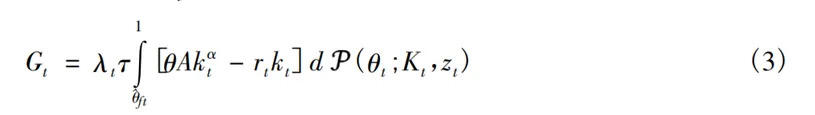

假设模型中企业不进行绿色投资,对污染的治理由政府通过公共投资来完成:每期政府从税收收入中划拨λt比例的收入Gt投入污染治理:

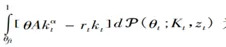

其中,τ为税率, 为企业期望利润,θft为企业贷款是否违约的基本面临界点。

为企业期望利润,θft为企业贷款是否违约的基本面临界点。

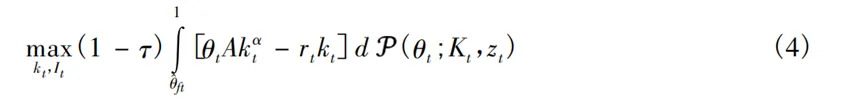

政府基于当期居民福利最大化目标来确定财政收入中绿色投资的划拨比例λt,也就是说政府选择λt最大化式(1)的当期年老居民效用函数。给定政府污染治理投入,企业每期仅需选择kt最大化税后利润:

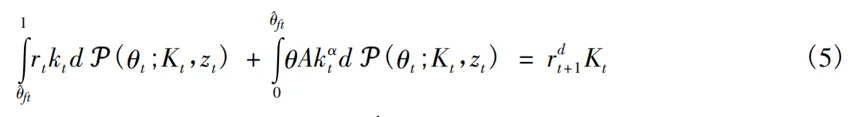

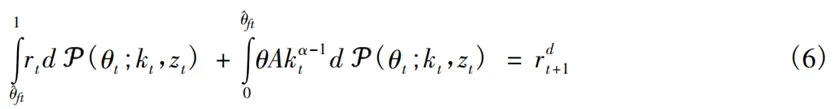

银行每期期末接受当期年轻居民的存款,然后在下一期期初贷款给企业进行生产。假设银行间为完全竞争。银行基于如下零利润条件设定存款利率:

在不影响理解的前提下,后续表述中我们使用kt来替代Kt。将企业一阶条件代入,银行零利润条件可简化为:

不难看出,政府绿色财政降低了污染水平,提高了经济的生产效率。企业生产效率的提升可以增加经济产出,进而提高居民收入与福利;然而政府绿色投资同时也会挤占用于公共品的资金,不利于居民福利的提高。这两种效应决定了政府最优绿色财政规模。进一步分析,有如下结论。

定理1表明当经济发展到一定程度,资本规模足够大时,绿色财政不再是政府介入环境治理的最优选择。正如前文所述,绿色财政投入可以改善经济基本面信息分布,促进经济增长,但同时会挤压公共服务供给,带来福利损失。从模型结果来看,绿色财政的两种效应均取决于经济资本存量kt的大小。当kt较小时增长带来的福利增加明显占优,这说明在经济发展初期经济增长与福利最大化的目标是一致的;随着kt的积累,政府公共品的拥挤特性开始凸显。为保证污染治理的效果,政府不得不增加污染治理的投入,加剧了绿色财政对政府其他公共服务的挤压。因此,当资本存量达到一定规模后,政府污染治理造成的福利损失会远超其带来的福利增加。在这种情形下,政府在污染治理的大量介入不再是其最优的选择。这一结论可以阐释本文第三部分发现的部分经验事实(F1和F3的前半部分):过去20年中,随着经济发展,全球各国政府在环境保护方面的支出总额略有增加,但其占GDP的比例呈下降趋势,绿色财政的力度正在减弱;并从回归分析来看,环保财政支出与经济增长存在先促进后抑制的“倒U”形关系。

(三)绿色金融

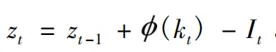

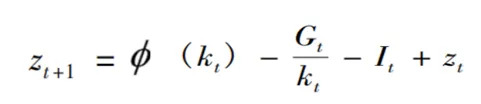

假设企业替代政府进行污染治理。给定生产函数,企业在获得资金后,每期除了生产投入决策,还需选择绿色投资规模It。绿色投资可以减少企业生产的污染排放,但不会增加商品产出。与政府绿色财政投入不同,企业绿色投入具有排他性。给定期初经济污染程度zt-1、企业生产污染排放与绿色投资,期末污染为:

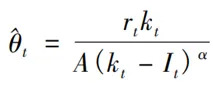

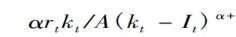

由于绿色投资挤占了企业用于生产的资金,因此也会改变企业贷款的违约风险。当企业选择绿色投资时,违约的基本面信息变量临界值为:

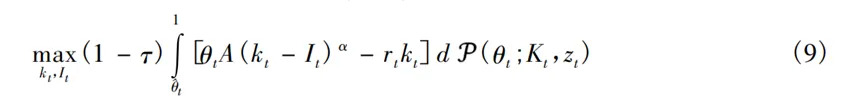

与绿色财政的情形不同,企业此时需要同时选择kt和It以最大化其税后利润:

从式(9)可以看出,企业绿色投资对其利润存在双重效应:一是由于绿色投资只占用企业资金,并不产生直接利润,带来了负面效应;二是企业绿色投资带来的环境提升,进而增加企业生产的期望利润。进一步地,可以证明如下定理:

定理2表明:当kt较低时,企业污染排放对环境的破坏不高,绿色投资带来的收益小于生产投资带来的收益,因此在经济发展初期,企业不会进行绿色投资。然而随着经济的发展,生产规模kt不断扩张,一方面生产投入边际效应不断降低,另一方面高污染使得绿色投资对生产效率的提升作用日益显著。当后者超越前者后,企业才会开始关注环境,自发进行绿色投资。因此,与绿色财政相比,绿色金融的发起更加依赖于经济发展程度。

(四)政策组合:“绿色财政+绿色金融”

适当的绿色信贷补贴政策依旧无法解决经济发展早期的污染问题;绿色财政虽然从长期增长效应上来看弱于绿色金融,但在经济发展初期,其对污染治理的效果明显优于绿色金融。是否“绿色财政+绿色金融”的政策组合可以克服绿色金融对经济发展规模的要求,同时又减少绿色财政自身公共品属性带来的拥堵效应?

假设政府与企业都承担对污染的治理:每期政府从税收收入中划拨λt的收入Gt进行污染治理,同时企业选择kt和It最大化其税后利润。经济污染Zt动态方程变为:

当kt≥k时,绿色金融开始介入,绿色财政此时是否应该立即退出?若根据上述污染动态方程中的绿色金融与绿色财政之间的关系,似乎两者表现出来的只是对污染治理“量”的替代关系。然而在整个模型框架内,两者之间还存在对经济增长“质”(经济增长稳定性,也就是增长风险)的互补关系。具体来讲,企业每降低一单位的绿色投资不但会增加企业利润,而且会降低企业违约风险 ,增加企业期望利润。企业期望利润的增加会放宽政府的预算约束,相应增大政府绿色财政规模,抵消企业绿色投资降低导致污染对基本面信息分布的不利影响。上述绿色金融与绿色财政“量”上的替代与“质”上的互补效应的相对大小决定了绿色财政与金融政策的最优组合,而互补效应则决定了绿色财政逐步退出策略占优于立即退出策略。因此,有如下推论。

,增加企业期望利润。企业期望利润的增加会放宽政府的预算约束,相应增大政府绿色财政规模,抵消企业绿色投资降低导致污染对基本面信息分布的不利影响。上述绿色金融与绿色财政“量”上的替代与“质”上的互补效应的相对大小决定了绿色财政与金融政策的最优组合,而互补效应则决定了绿色财政逐步退出策略占优于立即退出策略。因此,有如下推论。

推论1:绿色财政与绿色金融的最优配合模式是前者在经济增长初期引导绿色发展,而后者在经济发展的高级阶段更多地介入,以提升经济增长的长期表现。

上述推论可以为现实政策制定提供参考。基于本文结论,要想政策有效推动绿色投资与经济高质量发展,不仅要注重单个绿色政策工具的有效区间,更重要的是建立绿色财政与绿色补贴政策之间的协调配合机制。

四、结论

当前绿色金融备受关注,但该领域的经济学理论基础研究却有待进一步加强。本文从经济学的一般原理出发,结合经验事实,提出“如果公共部门能够有效治理环境,为什么还需要绿色金融?”的问题。在此基础上,构建经济增长模型探讨了绿色金融对经济发展的影响,并分析了绿色金融与绿色财政的差异。研究表明:首先,绿色金融在长期增长中具有与绿色财政不同的特质,其成本与风险分担效应能够有效解决经济发展高级阶段中绿色财政的“拥堵”难题,助力经济实现高质量发展。其次,市场环境下企业的自发绿色投资存在规模门槛,对绿色信贷的补贴能够促进企业提前进行绿色投资,促进经济增长。第三,使用“绿色财政+绿色金融”的政策组合模式,能够提升经济增长的速度和长期稳态水平。本文证明了绿色金融是经济发展高级阶段的必然选择,从理论层面回答了“为什么需要绿色金融”的基础性问题,一定程度弥补了绿色金融领域的基础性理论短板,同时也为绿色金融政策的制定提供了有益参考。

五、原文摘要

当前,绿色金融备受关注,然而该领域的基础理论尚需进一步强化。根据经济学的一般原理,由于污染的外部性问题,环保的主要力量应当是公共部门而非金融系统。然而为何越来越多国家选择发展绿色金融?其背后的经济学原理是什么?深入探讨这些问题是有效制定政策、构建绿色金融理论体系的基础。本文基于跨国面板数据的分析表明,绿色金融对经济增长具有显著的促进效应,表现出与公共部门环保投入的显著差异。在此基础上,本文构建基于经济增长框架的绿色金融理论模型,对经验事实给出理论解释。模型证明:绿色金融的成本分摊与风险分担功能使其具有独特的长期增长效应,是经济发展必然选择;绿色金融政策与绿色财政政策的协调配合是实现高质量发展的有效手段。本文从理论层面回答了"为什么需要绿色金融"这一问题,为绿色金融的经济学理论发展和政策分析提供了可借鉴的框架。

作者:

李雨珊 中央财经大学财经研究院博士生

指导老师:

王 遥 中央财经大学绿色金融国际研究院院长

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。