世界地球日(The World Earth Day) 即每年的4月22日,是一个专门为世界环境保护而设立的节日,自1970年发起至今,已发展至全球190多个国家,有超过10 亿民众参与这项全球环保运动。

2025年是世界地球日提出55周年,也是联合国提出17个可持续发展目标10周年, “气候变化”这一议题,恰恰在这些重要的历史时刻都有其身影,也是可持续发展、环境领域从业者的关注焦点之一。

气候变化不仅是一个科学问题,更是涉及环境、法律、产业转型、公平和国际关系等的综合议题。其他议题领域(如性别、生物多样性等)也正在与气候变化产生实质、深刻与多元的关联。

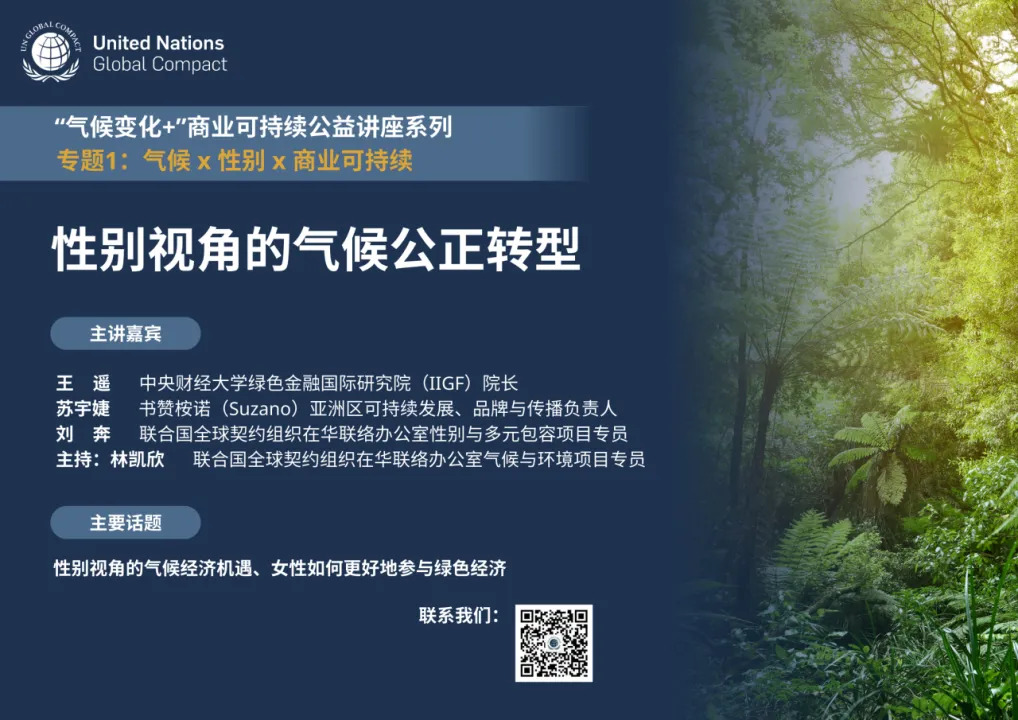

中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥教授接受了联合国全球契约组织GDI for SDG项目(践行全球发展倡议,加速实现可持续发展目标)的邀请,参与“气候变化+”商业可持续线上公益讲座,从“性别视角的气候公正转型”出发,分享了在金融创新、政策创新或产业创新等角度下,性别视角的气候经济机遇和挑战,以及企业主体如何更好识别、利用性别友好的金融工具。

王遥教授表示,在气候议程快速推进的当下,转型不能仅仅依靠技术路线图或经济激励措施,更重要的是,它能否在过程中体现出公平、包容和长期的制度韧性。如果说第一阶段的气候行动关注的是如何回应全球变暖、减少碳排放,那么接下来的阶段,更需要回答一个结构性的问题:我们是否真正为不同群体创造了平等的参与条件?性别视角的引入,不应只是补充说明,而应成为整个经济与社会转型过程中的基础要素。这不仅关乎公平,也直接关系到政策的实效性和制度安排的可持续性。近些年,一些国际发展金融机构已开始在项目评估和资金分配中引入性别导向指标,比如关注资金的最终受益人群体构成、项目治理架构中女性的参与程度等。这类实践提醒我们:真正具备包容性的金融安排,应当从机制上具备识别差异、调节不均的能力。

王遥教授强调,越来越多的研究和案例已经表明,性别多样性的提升不仅有助于内部治理结构的优化,也有利于拓展产品创新与市场适应力。如果企业能将性别指标纳入自身的ESG管理体系中,比如定期披露性别相关的数据、设定女性高管比例或性别薪酬差距的缩小目标,不仅有助于企业获取具备性别筛选机制的可持续金融工具支持,也能提升在投资者和消费者中的认同度。

自2023年以来,中财大绿金院在性别金融领域取得了重要进展,致力于将性别主流化融入可持续金融的发展进程,并在此框架下积极开展多层次的研究与能力建设,系统探索将性别视角应用于金融政策、产品设计和投资策略的有效路径。中财大绿金院通过与联合国妇女署、IFC等国际机构的交流合作,以及牵头中国金融学会绿色金融专业委员会“金融支持女性可持续发展工作组”工作,在推动性别平等、气候变化等议题方面开展广泛的合作与交流,并取得了一定的进展。展望未来,中财大绿金院将继续深化与国内外利益相关方的交流与合作,共同助力实现更具包容性和可持续性的经济发展目标。