为了贯彻落实新《公司法》和资本市场“1+N”政策体系相关文件要求,完善上市公司信息披露制度,优化披露内容,增强信息披露的针对性和有效性。3月28日,证监会发布了修订后的《上市公司信息披露管理办法》“以下简称《管理办法》”,自2025年7月1日起施行,上市公司按照证券交易所的规定发布可持续发展报告。本文梳理了《管理办法》的修订背景及重点内容,分析当前形势下上市公司信息披露的挑战,并为提升公司信息披露质量提出相关建议。

一、修订背景

随着资本市场的不断发展和变化,新的业务模式与交易方式不断涌现,上市公司信息披露面临着新的形势和要求,需要对管理办法进行适时调整和完善。2024年4月12日,上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所发布《上市公司可持续发展报告指引》,以制度化框架引导企业强化可持续发展信息披露;同年12月17日,由财政部等九部委发布《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》,进一步夯实了可持续披露的制度基础;2025年3月,证监会修订《上市公司信息披露管理办法》,通过系统性重构实现信息披露规则的迭代升级。三项政策形成有机协同体系,对上市公司信息披露进行全面调整和完善,构建起上市公司信息披露的立体化治理体系。

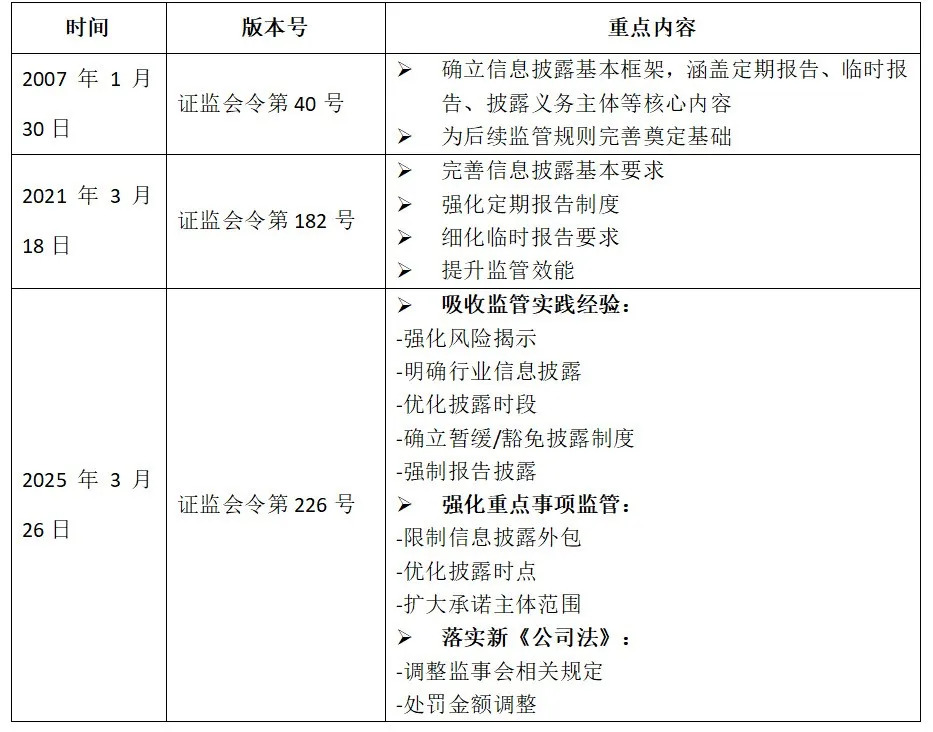

如下表所示,2007年1月30日,证监会首次出台《上市公司信息披露管理办法》,构建起信息披露基础制度框架。此后,基于市场环境变化,分别于2021年、2025年开展两次重要修订。通过持续完善规则体系,不断细化、完善上市公司信息披露的相关规定,促使监管要求更好地适应市场变化,及时应对新出现的问题和挑战,同时进一步规范上市公司信息披露行为。此次《管理办法》的修订,要求上市公司需按照证券交易所规定发布可持续发展报告,将可持续发展报告纳入法定披露框架,推动上市公司ESG信息披露朝着规范化、标准化方向发展,是证监会首次从部门规章层面,将可持续发展报告纳入披露范畴,标志着我国资本市场信息披露制度进入新阶段。监管部门通过强化风险揭示、规范披露行为、推动ESG信息披露,将有助于提升上市公司透明度,保护投资者权益,促进资本市场高质量发展。

表 1《上市公司信息披露管理办法》重点内容

来源:中央财经大学绿色金融国际研究院根据公开资料整理

二、重点修订内容

《管理办法》的修订在多个关键方面进行了优化与完善,旨在提升信息披露的质量与透明度,保护投资者权益,维护市场秩序。本文从以下风险管理、行业要求、外包服务、信息披露和责任归属五个方面阐述此次修订的主要内容。

(一)明确风险揭示要求,披露要求更加全面

对公司的风险及盈利情况提出明确的披露要求。《管理办法》规定上市公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。上市时未盈利且上市后也仍未盈利的,应当充分披露尚未盈利的成因,以及对公司的影响。修订内容要求上市公司充分披露风险因素和盈利状况,可以进一步规范上市公司信息披露行为,防范信息披露偏颇性,提升资本市场信息透明度和公信力。

(二)结合行业信息,披露要求更加精准

上市公司信息披露需与行业属性相结合。《管理办法》规定需要明确行业经营信息披露要求。上市公司应当结合所属行业的特点,充分披露与自身业务相关的行业信息和公司的经营性信息,便于投资者合理决策。行业经营信息是投资者判断上市公司价值和风险的重要依据,《管理办法》助力投资者获取更贴合行业实际情况的信息,从而更全面地了解上市公司在行业中的地位、优势与劣势,通过对比同行业其他公司的经营状况和发展趋势,更准确地判断上市公司的价值,降低因信息不对称导致的决策失误风险。

(三)规范三方机构,市场秩序更加稳定

强化对上市公司信息披露“外包”行为的监管要求。为了防范可能出现的保密风险,《管理办法》明确除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外,上市公司不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件,不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告等事项。通过加强对信息披露“外包”行为的监管,防止内幕交易、市场操纵等违法违规行为的发生,同时防范信息泄露和选择性披露,增强市场公平性。

(四)制定强制披露规则,信息披露更加合规

规定上市公司按照证券交易所的规定发布可持续发展报告。《管理办法》强化对上市公司可持续发展信息披露的监管要求。企业需严格依照证券交易所制定的具体规范,定期发布可持续发展报告。这是证监会首次在部门规章层面明确对上市公司发布可持续发展报告的要求,对企业发布可持续发展报告提出了强制性规定。这一政策动向不仅体现了我国资本市场在推动可持续发展方面的坚定决心,也预示着上市公司在信息披露方面将面临更为严格和规范的要求。

(五)调整监事会规定,责任边界更加清晰

区分不同主体对定期报告编制的职责。《管理办法》删除有关上市公司监事的规定、明确审计委员会对定期报告编制的监督方式,将原有关监事会的义务与责任,适应性调整为审计委员会的义务与责任。该项修订使制度规定更符合公司治理结构多样化的现实需求,为上市公司根据自身实际情况选择合适的治理模式提供制度空间。通过删除部分监事规定,明确了上市公司内部不同治理主体在信息披露等方面的责任边界。使上市公司及其董事、高级管理人员在信息披露中承担更明确的责任,有助于提高信息披露的规范性。

三、上市公司信息披露面临的挑战

在上市公司可持续发展信息披露日益受到重视的背景下,尽管相关《管理办法》已提出信息披露需结合行业信息等要求,但在实际执行过程中仍面临诸多挑战。目前,缺乏行业统一披露标准、数据管理能力有待提升以及第三方鉴证不完善等问题,给上市公司可持续发展信息披露带来挑战。

(一)缺乏行业统一披露标准

《管理办法》提出上市公司信息披露需结合行业信息,从制度设计初衷看,国内政策均在规则框架层面积极响应国际可持续披露趋势,力求与国际标准在核心ESG理念上保持衔接。但在具体落地时,国内外规则在披露维度权重、议题侧重上存在差异。当前市场上缺乏行业基准,企业间披露内容差异大,指标可比性不足,投资者难以横向对比。此外,许多上市公司对行业信息披露的最新趋势和要求缺乏及时有效的了解渠道。行业信息披露准则的制定若缺少企业的深度参与,容易出现准则与实际业务脱节的情况。

(二)数据管理能力有待提升

可持续发展报告的编制需涵盖环境、社会、治理等多个维度的数据,需要企业内多个部门协同配合进行数据收集,部门间存在的信息壁垒以及数据格式的不统一,给数据整合工作带来了极大困难。不少企业尚未建立起完善的ESG数据管理系统,仍依赖人工方式进行数据的收集与整理,效率低且易出错。与此同时,供应链数据、第三方认证信息等外部数据来源较为分散,企业获取这些数据时,不仅面临较高的成本,还常常因数据更新不及时而难以保证时效性。企业因主观或客观原因,可能存在数据漏报、错报或选择性披露现象。

(三)第三方鉴证的标准和流程尚未完善

当前,部分上市公司在编制报告时,仍面临独立第三方鉴证机制缺位的问题。缺乏专业鉴证可能导致报告数据真实性存疑、透明度不足,进而削弱投资者、监管机构及社会公众等利益相关方对报告内容的信任基础。作为外部监督的关键环节,第三方鉴证通过专业审计、数据验证等标准化流程,能够确保企业在环境、社会及治理核心领域的信息披露达到真实准确的标准,并符合国际国内相关规范。推动可持续发展报告第三方鉴证机制的制度化、常态化,是企业提升ESG管理水平的内在要求。

四、完善上市公司信息披露工作相关建议

在可持续发展信息披露要求趋严的当下,上市公司提升信息披露质量至关重要。通过支持行业自律组织建设,紧跟行业动态、推动规范化发展;加强信息披露能力建设,以战略重视和数字化手段提升管理水平,提升信息披露质量等多维度降低披露风险。多措并举,助力上市公司实现可持续发展与信息披露的协同提升。

(一)支持行业自律组织建设

上市公司可以主动加入所在行业的自律组织,成为会员单位。通过积极参与组织的各项活动,及时了解行业信息披露的最新动态和要求,与其他会员企业交流经验,共同推动行业信息披露水平的提升。积极响应所处行业自律组织的号召,配合组织开展信息披露调研、数据收集等工作。积极参与行业自律组织的规则制定和修订工作,结合自身的实践经验和行业特点,提出合理的建议和意见。向行业组织提供真实、准确的公司信息,为制定行业信息披露准则提供有力的数据支持。

(二)实施ESG战略促数据管理升级

上市公司需要将ESG纳入企业核心战略,通过资源倾斜推动数据管理能力提升。建立ESG数据库,整合内部各部门及外部供应链数据,实现数据标准化存储和自动化处理。上市公司可引入数字化工具,采用ESG数据管理系统(如碳管理软件、供应链追溯平台等),提升数据采集和分析效率。明确数据采集、审核、存储和披露流程,确保数据完整性和准确性。定期梳理并量化核心风险,结合行业特性细化披露内容,确保信息披露的深度与精准性。此外,上市公司可以通过专业机构对ESG数据进行独立审计,增强数据可信度。

(三)提升信息披露质量

为提升企业ESG信息披露的整体质量与公信力,公司需构建“内部考核+外部鉴证”的双重保障机制。一方面,企业可以将ESG信息披露质量纳入员工绩效考核体系,通过设立差异化考核指标,结合数据化管理系统实现精准评估,并将考核结果与薪酬激励、晋升通道直接挂钩,以此激发全员参与ESG/可持续实践的主动性;另一方面,可以引入第三方专业鉴证机构,对ESG报告的完整性、准确性和可靠性进行独立验证,通过权威机构的背书增强利益相关方信任。通过二者协同作用,逐步提升可持续发展报告的质量和可信度。

作者:

朱晨晨 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,杭州市上城区绿色价值投资研究中心研究员

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。