2024年,我国气候投融资产品与模式持续深化,各地金融机构与政府部门联动探索,推出特色信贷产品、创新碳金融机制、构建配套服务体系,形成多层次创新体系,为气候友好型项目融资提供支撑。但从实践来看,气候友好型项目普遍面临长周期、高投入等特性,现有金融支持体系在工具适配性、机构协同性、核算系统性上仍需进一步完善。本文旨在对2024年中国气候投融资领域产品和模式创新进行梳理,并基于现有进展,为相关决策提供政策建议参考。

一、中国气候投融资产品和模式创新梳理

2024年,各地金融机构与政府部门积极探索实践,推出了可持续发展双挂钩贷款、“气候融担”贷款和“碳账户”贷款等特色金融产品,建立碳配额回购交易与碳资产证券化创新机制,构建专属融资服务体系、投融资方法学与多方风险分担模式,形成了涵盖融资工具、制度标准与服务机制的多层次气候金融创新体系,为促进气候友好型项目和企业融资提供了有力支撑。

(一)融资机制多元创新,地方气候信贷工具加速发展

绩效挂钩型融资模式将贷款利率与企业气候目标完成情况动态联动,探索气候效益的金融价值转化。例如大连金普新区发行可持续发展双挂钩贷款,该项目由兴业银行大连分行提供1630万元中长期资金支持,用于大连市金普新区汇程铝业分布式光伏新建项目。这一金融产品的核心机制在于引入了绩效条件型融资模式,将贷款利率与借款人的累计分布式光伏项目装机容量、获得国家能源局核发的《可再生能源绿色电力证书》项目数挂钩,实现了气候目标与融资成本的动态联动[1]。若企业未能达到既定目标,贷款利率将在后续计息期间上调,形成对于融资主体气候行动的约束。这种与绩效挂钩的贷款机制在降低前端准入门槛的同时,通过后端绩效考核强化了资金使用的气候导向,解决了传统绿色信贷“重投向轻绩效”的结构性缺陷,为中长期限气候项目提供了更具弹性的资本配置模式。

风险分担型融资模式通过构建政府、金融机构和企业三方协同机制,利用担保增信降低气候友好型中小企业融资门槛。以广州南沙区的“气候融担”贷款产品为例,该产品由工农中建四大国有银行南沙分行共同提供超10亿元授信额度,旨在解决南沙乃至粤港澳大湾区中小气候友好型企业融资难、融资贵问题。首批受益企业碳境科技在南沙区政府支持下获得了农行广州分行与南沙融资担保公司合作发放的气候融资担保贷款100万元[2]。这一金融产品的创新机制在于建立了政府、金融机构和企业三方协同合作关系,通过融资担保公司的增信功能,降低了银行对气候友好型企业的风险顾虑,同时借助政府支持降低了企业融资成本。从金融普惠性角度,该模式有效解决了气候科创企业“高技术、慢回报”的融资困境,为中小气候友好型企业提供了更具包容性的资本支持,也为气候技术创新企业搭建了综合服务平台。

碳账户融资模式通过量化融资主体的碳减排成效,将企业环境表现转化为实质性融资条件。例如安徽滁州的“碳账户”贷款[3],工商银行为一家碳减排成效显著的上市民营制造业企业发放贷款1000万元,并给予了85个基点的贷款利率优惠[4]。这一金融产品创新性地构建了碳绩效与信贷定价的直接挂钩机制,将企业的环境外部性内化为金融成本优势。通过量化企业碳减排成效,银行给予相应的利率优惠,实现了环境绩效向财务价值的市场化转换。这一金融创新不仅降低了企业融资成本,更重要的是通过价格信号传导机制,激励企业持续投入碳减排技术与设备。从金融产品设计角度,“碳账户”模式实现了环境风险价值向信用风险价值的转化,为气候风险的金融定价提供了可操作的实践路径。

(二)标准引领创新赋能,碳金融产品体系日益完善

碳配额回购交易在融资规模与交易结构上实现双重突破,呈现金融机构间深化协同与交易类型多样化特征。2024年3月8日,湖北碳市场实现首笔集团整体性碳配额回购交易[5],该交易采用银行-证券-企业三方协同机制,由中信证券股份有限公司作为出资方购买配额,招商银行武汉分行提供资金渠道与增信支持,深圳市东阳光实业下属宜昌东阳光生化制药与宜都东阳光化成箔两家湖北碳市场纳入企业通过出售碳配额并约定回购的方式获得超2000万元融资。这一创新交易结构整合了证券公司的碳资产定价能力、银行的资金优势和风控体系,为企业提供了更为灵活的碳资产变现途径。4月29日,中信证券联合招商银行武汉分行与华新水泥完成超1亿元碳配额回购交易,创下全国试点碳市场单笔融资规模新高[6]。5月15日,华泰证券与湖北三峡新型建材实现湖北碳市场首单国有控股上市公司碳配额回购交易,融资金额1300万元[7],为节能减碳与环保设施升级提供资金支持,该交易拓展了碳金融业务的参与主体范围,优化了交易结构,成为证券公司与国资上市公司在碳金融领域的合作典范。

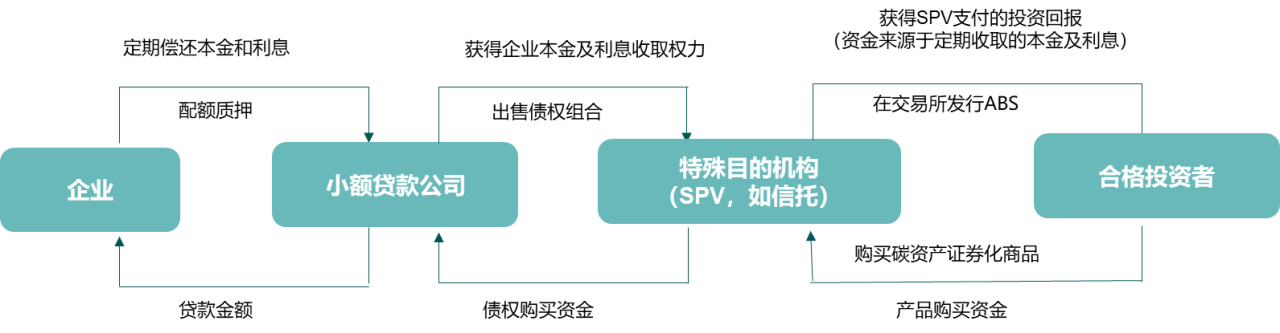

碳资产证券化在构建基础资产与风险分层方面取得创新性进展,实现了碳资产流动性与融资可及性的双重提升。7月24日,深圳市生态环境局、担保集团、南山区金融发展服务中心与深圳排放权交易所共同打造的“深圳担保集团-南山区-中小微企业19号资产支持专项计划(碳资产)”完成挂牌发行,为南山区6家企业提供1.15亿元融资[8]。该产品创新性地将深圳市中小担小额贷款有限公司依据借款合同享有的对借款人的本息请求权及附属担保权益作为基础资产,且超过50%的基础资产引入了碳排放配额质押作为增信[9],构建了“资产质押—增信安排—贷款发放—证券化运作”的立体化金融服务流程,降低了碳资产证券化的结构性风险,优化了资本市场对气候友好型企业的融资支持效率。

图1 碳资产证券化模式

来源:第六届碳交易市场发展论坛资料(2024)

碳金融产品实施指南为产品创新提供规范化指引。广东省于2024年4月发布《碳配额抵质押融资实施指南》,构建了包含贷款申请、抵质押物评估与审批、合同签订、抵质押登记、贷款发放、贷后管理及贷款到期七个环节的全流程管理框架,并明确界定了贷款人、借款人、登记机构和碳交易主管部门的职责边界与协作机制。该指南针对金融机构核心关切,建立了抵质押物价值评估方法体系与风险管控机制,明确了贷款人对抵质押碳配额的处置权限及优先受偿原则,有效降低了碳金融产品创新的制度不确定性与操作风险。

(三)机制创新驱动融资动能释放,气候投融资体系架构日臻完善

构建专属融资服务机制实现资源精准配置,形成项目库与融资服务的系统性连接。7月25日,浙江省丽水市创新建立全国首个地市级气候投融资项目专属融资服务机制。该机制形成了从融资政策、审批流程、担保方式、利率优惠到风险防控的全链条创新体系,一方面通过银行机构单列气候融资规模、降低准入门槛和资金成本,建立省市县三级联动的绿色审批通道,为气候投融资项目提供“优先受理、优先审批、优先投放”的服务;另一方面将项目碳表现纳入授信审批依据,推广环境权益抵质押融资,根据项目分级提供差异化利率优惠,同时健全ESG风险管理体系,确保资金真实投向气候变化领域。依托《浙江省丽水市气候投融资项目入库指南》和丽水市气候投融资项目库建设成果,丽水市在该机制下创新实践“浙丽气候项目贷”系列信贷产品,并提出对符合条件的气候投融资入库项目(企业),争取2025年底前实现融资对接全覆盖、预授信全覆盖的具体目标,为气候项目融资创造了稳定、可预期的制度环境。

低碳转型投资方法学构建优化了气候投融资决策工具,形成了主体与项目双维评价的创新框架。9月12日,上海环交所与中金公司在上海市浦东新区气候投融资项目库建设推介会暨低碳转型应用论坛上联合发布“上海环交所-中金低碳转型投资方法”[10],以低碳转型这一重要气候议题为切入点,编制出固收领域低碳转型投资方法论,旨在筛选兼顾经济收益与绿色绩效的投资标的。该方法创新性地整合了两套评价体系:上海环交所低碳转型评价体系聚焦发债主体,从企业气候现状、转型计划、转型措施、转型进展四个维度进行精准评估,并根据各行业生产经营特点选取差异化指标;中金固定收益ESG投资评价体系则覆盖市场4,000多家债券发行人,针对贴标债券、资产证券化及募投项目的环境风险、利益相关方责任与运营决策机制进行综合评估。这种“发债主体+具体项目”的双重评价模式,结合行业差异化考量和专业ESG评估,既考虑企业整体低碳转型路径,又关注具体项目的绿色属性和可持续表现,为金融机构提供了更全面的投资决策参考。

多方联动风险分担机制突破了传统融资瓶颈,实现了气候投融资与知识产权融资的有机结合。11月6日,深圳市福田区创新建立“政府+银行+保险+担保”四方合作机制,为国家(深圳)气候投融资项目库入库企业——深圳市海梁科技有限公司办理知识产权质押融资创新贷款业务,授信额度600万元[11],高于传统银行授信水平。该机制通过引入保险和担保体系,提供政府财政资金兜底保障,将商业银行的风险容忍度、授信额度、贷款政策灵活性和资金成本进行系统性优化,形成多方协作、风险共担的良性循环体系。同时,该创新机制结合区块链技术,构建“质押前区块链存证、质押中大数据跟踪、质押后规范化处置”的全链条、全流程服务标准,有效解决了气候友好型科技企业从初创到快速发展阶段面临的“融资难、审批慢”问题。

二、政策建议

2024年,我国气候投融资产品与模式创新虽在融资工具、制度标准和服务机制层面取得显著进展,但实践探索仍存在金融工具的气候属性不强、碳核算等基础设施标准不一、各类市场主体协同不畅等方面问题,制约了气候投融资产品和服务的规模化发展。为推动现有创新实践形成合力,以下政策建议侧重于完善金融工具体系、夯实碳核算基础设施并优化协同发展的生态体系维度,旨在为建立更加系统的气候投融资框架提供助力。

针对气候友好型项目融资成本高、碳资产流动性不足、气候风险对冲工具缺失的问题,建议构建传统工具升级与新型工具创新并行的体系。一是强化传统绿色金融产品的气候效益,在绿色信贷、绿色债券产品设计中嵌入温室气体减排量、碳强度下降率等量化气候指标,实行达标利率下浮、未达标利率上浮的差异化定价机制。同时,建立项目筛选、尽调审核、贷后监测等全流程气候风险管理体系,确保资金投向与气候目标契合。二是加速碳金融工具应用进程,开发碳配额质押融资、碳配额回购、碳资产证券化等组合工具,盘活企业闲置碳资产,提升碳资产流动性;在全国碳市场扩容背景下,探索碳金融衍生品工具的实践,为高耗能企业提供碳价风险对冲工具,稳定企业低碳转型成本预期。三是完善气候导向的风险缓释工具,发挥担保机构、保险机构的重要作用,鼓励其创新开发气候风险管理工具,为易受气候变化影响的行业和企业提供风险保障服务,并通过提供增信、担保等方式,提升气候友好型项目的信用水平和融资能力。

针对当前碳账户行业标准不统一、中小微企业覆盖不足、金融应用场景有限的问题,推动碳账户从单点探索转向多行业覆盖,为金融机构开展碳核算提供基础设施支撑。一是在行业层面,要聚焦建筑、交通、电力、重点工业降碳领域等重点领域,研究制定行业碳账户实施规范,形成可复制可推广的行业碳账户模型。二是在企业层面,应将重点排放单位作为突破口,督促其加快建立完善的碳排放数据管理制度。同时,要将中小微企业等广大市场主体纳入碳账户管理范畴,构建全面系统的企业碳账户体系。三是鼓励金融机构依托行业碳账户和企业碳账户,精准评估投融资对象的碳排放表现,创新开发针对性强的绿色金融产品,引导金融资源精准配置。

针对跨机构协作效率低、专业服务支撑不足、区域资源配置不均的问题,推动气候投融资生态圈的发展。一是建议金融监管部门有意识地引导金融机构组建以气候投融资为特色的业务集群,形成专业化、特色化发展格局。并通过合作引进国内外优质金融资源,丰富气候金融业态。二是鼓励试点地区银行、证券、保险、基金等机构要结合自身禀赋,制定气候投融资专项发展规划,明确业务布局、产品创新和风险管理政策,加强气候因素与金融活动的战略协同。三是应大力支持培育气候投融资中介服务集群,着力构建涵盖投融资、评估、认证、法律、数据等领域的标准规范体系,强化金融支持气候行动的专业化水平。

参考文献

[1]金融时报(2024).《大连金普新区落地首笔可持续发展双挂钩贷款》.

[2]粤港澳大湾区气候投融资中心(2024).《全国首个“气候融担”贷款产品在广州南沙正式发布,获四大行超10亿元授信额度支持》.

[3] “碳账户”贷款为工商银行面向绿色低碳、碳减排效果显著企业推出的创新信贷产品,其核心在于将贷款利率与碳账户中记录的企业减排效果等关键指标直接挂钩。

[4]滁州银行业(2024).《工商银行滁州分行成功发放全市首笔“碳账户”贷款》.

[5]湖北碳排放权交易中心(2024).《【中心动态】湖北区域碳市场首单集团公司碳排放配额回购交易落地》.

[6]武汉金融(2024).《全国首笔超亿元碳配额回购交易在鄂落地》

[7] 华泰证券(2024).《湖北碳市场首单国有控股上市公司碳配额回购交易落地》.

[8] 深圳绿色交易所(2024).《【交易所新闻】排交所助力全国首单碳资产证券化产品在深交所挂牌》.

[9] 中诚信国际(2025).《企业资产支持证券年度报告(2024年)》

[10]上海环境能源交易所(2024).《【环交所新闻】上海环交所-中金低碳转型投资方法论正式发布》.

[11] 深圳市绿色金融协会(2024).《国任保险承保全国首单“政银保担”机制下气候友好型企业知识产权质押融资创新业务》.

相关文章:

1、IIGF观点|庞心睿:2024年中国气候投融资试点进展梳理与建议

2、IIGF观点|庞心睿:全球气候治理转型下的中国气候资金贡献的现状与展望

3、IIGF观点 | 庞心睿:温室气体核算场景的创新拓展——“避免排放”的计算

4、IIGF观点|范欣宇、庞心睿:温室气体减排交易中心发展经验——国际篇

作者:

庞心睿 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心研究员

研究指导:

刘慧心 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心执行主任