根据世界气象组织(WMO)发布的2024年气候报告显示,未来五年中全球温度将比工业化前水平暂时高出1.5℃。这一升温趋势不仅对全球生态系统和人类社会构成严峻挑战,也对银行业等金融机构的稳定性构成威胁。在此背景下,应对气候变化相关风险已成为金融监管的重点方向。2025年4月30日,财政部和生态环境部联合发布《企业可持续披露准则第1号—气候(试行)(征求意见稿)》(以下简称《气候准则征求意见稿》),标志着我国在气候信息披露与金融监管方面迈出关键一步,也为银行业开展气候风险压力测试提供了制度依据与技术框架。本文围绕银行业开展气候风险压力测试的背景进行分析,总结当前主流的压力测试方法,深入剖析我国银行业在气候风险压力测试中面临的主要挑战并提出针对性的建议,为银行业有效识别和管理气候风险提供参考。

一、银行业开展气候风险压力测试的背景与必要性

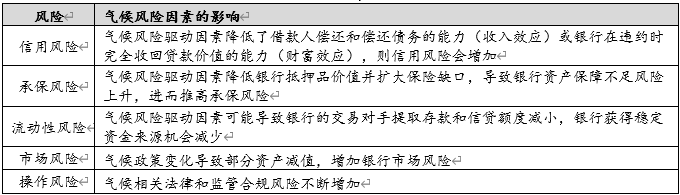

金融机构开展气候风险压力测试的核心目标在于评估气候变化对其自身业务和财务状况的潜在影响,从而识别和管理相关风险,提升银行的信贷质量和金融稳定性。在具体实践中,气候风险评估通常可通过将其映射到现有金融风险类别(如信用风险、市场风险、承保风险、操作风险、流动性风险等)进行分析,并借助现有风险评估模型加以量化。其中的关键挑战在于,如何有效地将气候风险转化为传统金融风险指标。

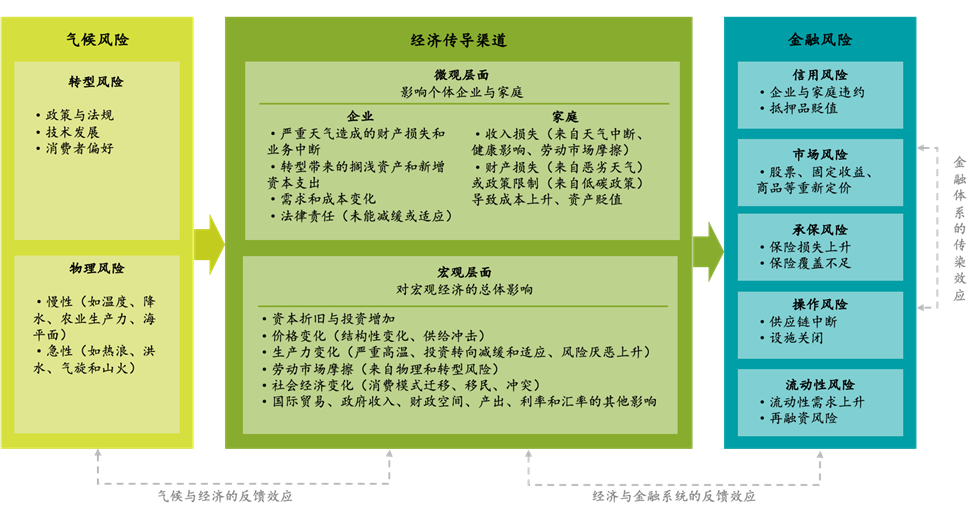

(一)银行业气候风险传导机制

根据绿色金融体系网络(NGFS)气候风险对金融体系的影响传导机制研究,银行等金融机构主要通过宏观和微观经济渠道承受气候变化所带来的影响,这些影响主要源于两类气候风险驱动因素。一是气候转型风险,即因气候政策调整、技术创新、市场情绪及消费者偏好改变等因素,影响企业和资产估值,进而给银行的投资组合带来的金融冲击。二是气候物理风险,包括两种情形:一种是急性影响,指的是极端天气事件(如干旱、洪水、飓风等)造成生产中断和资产损毁。另一种是慢性、长期影响,如持续的高温和由此产生的海平面上升,这些长期的变化可能影响劳动力、资本和农业生产力,需要企业、家庭和政府的大量投资和适应。

图 1 气候风险对金融风险的传导机制

资料来源:NGFS, 中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

具体而言,气候风险驱动因素影响了特定地区的劳动力、资本、土地和自然资本,贷款人还款能力下降,银行信用风险上升。除此之外,气候变化损坏贷款人资产,削弱了银行抵押品的价值,导致银行保险缺口及损失增加,承保风险上涨。随着市场条件的变化,银行获得稳定资金来源的机会减少,同时,气候变化迫使企业利用杠杆来弥补产出和资本的损失,在短期内银行紧急贷款需求剧增,导致银行流动性不足和融资困难。在应对全球变暖的大背景下,在政策端,越来越多国家正鼓励企业降低碳排放,要求企业披露碳足迹以及推动银行等金融机构引导社会资本转向低碳绿色领域,在资产价值下降,或价格尚未考虑气候风险的情况下,气候政策变化可能会引发资产价值调整,甚至资产“搁浅”,增加银行市场风险。在监管端,与气候敏感性投资和业务的相关法律和监管合规风险也不断增加,银行操作风险增加。

表 1 气候风险因素对银行的影响(物理和转型风险)

资料来源:中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

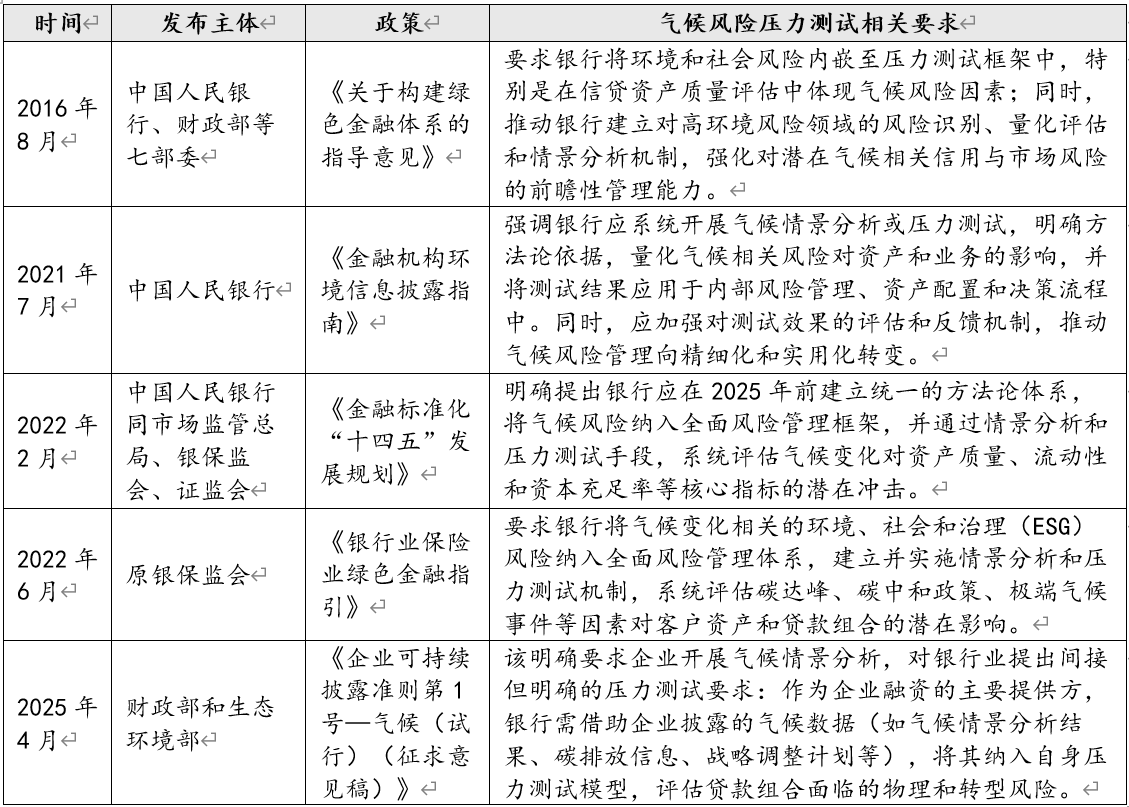

(二)银行开展气候风险压力测试的监管要求

自2016年中国人民银行等七部委首次在政策层面提出将环境和社会风险纳入银行压力测试以来,我国逐步构建起气候风险压力测试的监管体系,相关要求不断明确,呈现出制度化、标准化、精细化发展的趋势。在气候相关披露方面,银行也积极开展气候风险压力测试。2021年,中国人民银行搭建气候风险压力测试框架,率先对23家系统重要性银行开展了针对电力、钢铁、建材、有色金属、航空、石化、化工、造纸等八个重点排碳行业的碳成本敏感性压力测试,并在其2022年2月发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》中介绍了其结果。此外,报告指出,下一步人民银行将继续完善气候风险敏感性压力测试方法,拓展测试覆盖行业范围,并探索开展气候风险宏观情景压力测试,为气候金融监管奠定了基础。

表 2 我国银行业气候压力测试监管要求政策文件汇总(部分)

资料来源:中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

二、银行业气候风险压力测试方法

在气候变化对金融体系构成系统性挑战的背景下,银行需通过气候风险压力测试,识别其资产组合在不同气候情景下可能暴露的财务风险,并据此加强风险管理与战略调整。压力测试的关键在于将气候变量引入金融风险评估体系,量化其对信贷质量、资产价值和资本充足率等核心指标的影响。从方法学来看,气候风险压力测试一般将先开展气候情景分析设计,以作为测试的前提与输入基础,再选择实施路径,决定风险如何传导与测算,最终方法学将作用于风险传导模型,量化情景对风险参数的影响。

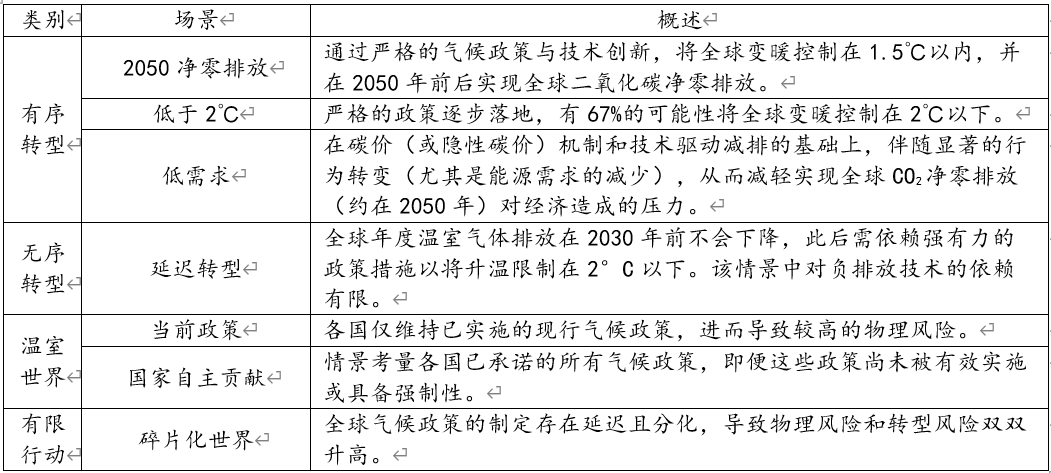

(一)气候情景分析设计

情景分析是应对高度不确定性环境下进行前瞻性风险评估的常用方法,通过甄别并刻画可能出现的气候变化路径,定性定量分析气候相关风险和机遇对业务的潜在影响,帮助银行向利益相关方披露其在不同气候相关情景下的战略应对方法或策略。在实际展开情景分析时,银行需要首先明确情景分析的目的和范围,例如气候风险压力测试关键要素中的银行持有的投资组合、组合所涉及的风险类型及时间跨度等。随后将参考NGFS、TCFD在内的多个组织机构设定的情景框架或模型(如下表所示),对各类情景提出合理的演变假设。

表3 NGFS气候风险情景设定

资料来源:NGFS, 中央财经大学绿色金融国际研究院整理

其中,在情景描述时需要梳理选定情景的成因背景及关键驱动因素,变化参数可参考IAMs、气候经济模型或宏观经济模型等,以对各类情景提出合理的演变假设。在完成情景设计后,银行需要将宏观情景转化为对自身业务的具体影响评估,其中包括对所涉及行业企业的经济性影响,以及其风险通过标的传导至银行,作用在银行金融产品的概率违约、贷款回收率并作用在银行资产负债表和损益表的金融影响,通过这两个方面可具体评估在情景设定下气候对信用、市场、运营等产生的风险影响。欧洲央行等监管机构已开发内部传导模型,能够将NGFS设定下的物理与转型冲击映射为企业层面的风险因子变动,并据此评估信贷组合层面的财务影响。当然在气候情景提供基础参数与路径假设的这一前提下,银行还需结合自身资产结构、客户特征与数据能力,选择适宜的模型构建方式开展压力测试,从而实现风险识别与定量评估的有机联动。

(二)气候风险压力测试实施路径

在完成气候情景的构建与参数设定之后,银行需借助适当的实施路径将气候变量与金融风险参数建立系统性关联,进而评估潜在的财务冲击。作为传统压力测试的延伸,气候风险压力测试以“气候”因素为立足点,通过识别物理和转型等各类气候风险,以量化工具将气候风险转化为金融风险敞口的影响。根据实施路径不同,气候风险压力测试广泛使用自上而下和自下而上两种开展模式。

1.自上而下法

自上而下的气候风险压力测试是指从宏观经济或者行业层面建立经济影响模型,由监管机构或中央银行统一规定测试内容、方法与流程,银行需按照监管要求进行测试。在“自上而下”的方式中,银行通过引入核心气候变量(如气温、降水量),基于计量经济学模型,构建核心气候变量、宏观经济变量与其不同行业资产风险变量的关系,量化气候变化对宏观经济及资产风险变量的影响,从而测试在不同压力情景下银行信贷资产质量、违约概率(PD)、预期信用损失(ECL)等财务指标的变化。其优点在于沿用现有风险量化管理体系,方法学较为成熟,且易于实现;缺点是核心气候变量对宏观经济变量关系的经济学解释力不足,有待进一步挖掘中间变量或构建中间模型传输压力。

2.自下而上法

自下而上的气候风险压力测试是指从企业层面建立经济影响模型,评估气候相关风险所带来的影响。在银行视角下,采用“自下而上”的方式,可通过计算信贷主体的碳排放量,设定碳价和免费配额比例,测算企业购买额外配额需要付出的成本,以及相关政策影响所增加的企业成本。气候风险影响企业相关财务指标联动变化,引发违约概率上升,预期损失增加,最终可计算得到银行的不良贷款率和资本充足率。其优点在于灵活性高,能精准反映信贷主题的气候暴露风险,有助于银行加强对测试结果的应用;但不足之处在于这要求银行自己构建模型估算金融变量的气候风险敞口,所耗费资源资本较高,对银行自身的能力建设也提出了更高的要求。在实际应用中,多数监管与金融机构选择将选择两种方式结合使用,以平衡可操作性与精度要求,提升测试的整体稳健性。

三、银行推进气候风险压力测试的挑战与建议

气候风险压力测试高度依赖多维度数据,但银行在数据获取与整合方面仍面临较大瓶颈。气候风险压力测试所需数据既包括气候信息、经济表现、行业信息等宏观层面信息,亦包括企业碳排放、地理位置、经营绩效等微观层面的数据。然而,银行在进行气候风险压力测试时常常面临数据不足的挑战,特别是在碳排放、企业环境表现和气候模型等方面数据缺乏,使得压力测试的准确性和有效性受到限制。因此,建议加快建设国家级或行业级气候金融数据基础设施,实现各国家部门或行业部门间数据共享,为银行等金融机构开展压力测试、风险定价和战略调整提供可靠支撑。

目前尚未形成成熟的标准化气候风险压力测试模型和方法,现有方法适用性与有效性不足。当前多数银行依赖国际方法框架,难以覆盖中国特有的政策制度、产业结构和转型路径,模型适配性和实用性不强。同时,由于不同银行间选用参数不同,银行间气候风险压力测试结果也缺乏可比性。对此,建议制定统一的气候压力测试标准和指南,开发更贴合我国国情的气候情景分析框架及气候压力测试模型和工具。同时,引入人工智能、大数据等数智化新技术,推动模型参数动态化、测试过程自动化,提高模型的前瞻性、精准度与效率。

银行业整体对气候风险的认知水平仍偏低,尤其是中小银行的能力建设明显不足。目前在中国,开展气候风险压力测试的银行主要局限于大型国有银行和股份制银行,中小银行由于缺乏相关的专业知识和技术支持,在气候风险分析和管理方面工作相对有限。但事实上,由于中小银行风险暴露集中、抵御能力较差,其面临的气候风险或将高于大型银行。对此,我们应强化政策引导和监管推动,制定统一的监管要求和指导框架,提升中小银行气候相关的能力建设。通过政策支持、财政补贴、监管激励、技术培训等方式,提升其数据收集与治理、模型应用和信息披露能力,鼓励银行将气候风险管理纳入风险管理全流程当中,完善气候相关信息披露,提高风险识别和管理能力。

参考文献

1.李晓琴.(2025).银行机构气候转型风险压力测试时间及思考.中国银行业,(01),57-59

2. 魏文龙.气候物理风险压力测试方法的应用探索[J].金融纵横,2024,(01):37-41.

3. 邹沛江,《气候转型风险压力测试方法解析》(2021),中国建设银行。

4. 徐金, 方琦, 钱立华 & 鲁政委. (2024). 气候风险情景分析与压力测试概述:基础概念与监管框架. 西南金融, (05), 3-13.

5. 丁攀 & 李凌. (2025). 气候物理风险压力测试方法探索与应用:基于银行业金融机构自下而上的实践. 金融发展研究, (05), 78-89. doi:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2025.05.008.

6. 王博 & 宋玉峰. (2020). 气候变化的转型风险对宏观经济和金融稳定的影响——基于存量流量一致性模型视角. 经济学动态, (11), 84-99.

7. “Mapping climate risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise”, (2021).EBA .

8. NGFS (2019). A call for action Climate change as a source of financial risk.

9. Woetzel , Jonathan, Pinner, D. and Samandari, H. (2020). Will mortgages and markets stay afloat in Florida? Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts.

10. Battiston, S., Dafermos, Y. and Monasterolo, I. (2021). Climate risks and financial stability. Journal of Financial Stability, 54(1), p.100867.

11. Birindelli, G., Bonanno, G., Dell’Atti, S. and Iannuzzi, A.P. (2022). Climate change commitment, credit risk and the country’s environmental performance: Empirical evidence from a sample of international banks. Business Strategy and the Environment, 31(4), pp.1641–1655.

相关文章:

1、IIGF观点 | 朱琪、俞越:我国银行业转型金融政策框架、产品创新与发展路径浅析

2、IIGF观点 | 俞越:从“形式监管”到“效率优先”——欧盟 ESG 法案变革及对中国企业启示

3、IIGF观点 | 俞越:“披露-整改”闭环:欧盟CSDDD对中国供应链可持续发展的潜在影响与对策分析

4、IIGF观点 | 基于气候风险的资管业环境压力测试设计与实证分析

作者:

朱琪 中央财经大学绿色金融国际研究院ESG科研助理

俞越 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员