2025年2月24-28日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)第62次全会在中国杭州召开,并将重点审议第七次评估周期绕三个工作组和方法学报告大纲。在此前举行的IPCC)第60次全会上,确定了特别报告主题《气候变化与城市》,围绕城市在全球温室气体排放占比高展开相关研究,对于深化全球气候变化监测评估对于有效应对气候变化具有重要意义。本篇从ESG视角解构看“以人为本”的城市规划如何支持应对全球气候变化及可持续发展,并对国内外典型案例与做法进行介绍,以发挥可持续城市建设对全球应对气候变化中的作用。

一、城市与气候变化

当前,全球约一半的人口居住在城市中,占全球温室气体排放约70%,城市不仅是温室气体排放的主要来源,也是应对气候变化的关键行动领域。城市在能源、交通、建筑和基础设施等方面具有巨大的减排潜力,同时也在适应气候变化方面发挥着重要作用。依据IPCC第六次评估报告第二工作组第六章中对“城市、住区和关键基础设施”的系统评估,气候变化与城市系统具有多重、动态且复杂的互为影响,城市化快速发展的人类活动可对气候产生直接和累进效应,气候变化也会由此直接影响城市基础设施和系统功能。

如,气候变化将通过更高频的发生极端天气事件(如热浪、洪水、干旱等)对居民造成严重的生命和财产威胁;抗灾救援、城市基础设施功能性被破坏则将加剧地方和中央财政压力,影响地区经济发展;城市在极端气候面前的脆弱性则会进一步加剧社会群体不平等事件的发生。

当前,我们在制定应对和适应策略时,常体现在推动可再生能源基础设施建设、提高能源效率、推广绿色建筑和电动汽车;建设海绵城市、公园城市;以部委政策和人民银行视角推动适应性金融工具开发,促进公共和私人投资资金的支持。然而值得注意的是,上述方案内容,都是从宏观和中观层面推进,但难以让城市里生活的居民理解自己在其中可扮演的角色和力所能及的相关性,不利于居民对气候变化的深刻理解和主动开展行动。

二、《气候变化与城市》特别报告

(一) 城市研究范围和ESG议题指涉

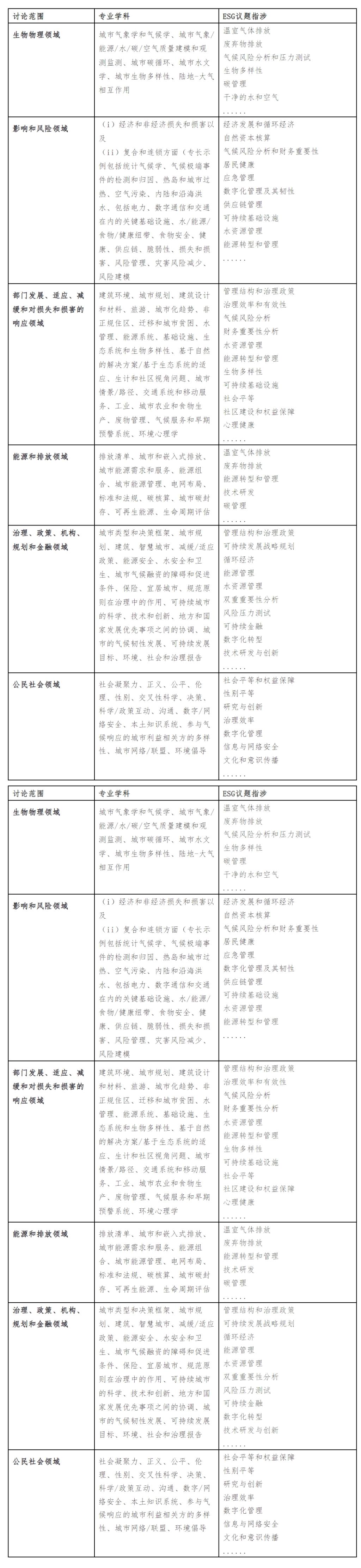

为讨论《气候变化与城市》草案提纲,IPCC在2024年报告规划会议时邀请以下学科领域专家提供技术支持,相关学科领域则可有效映射至ESG议题,为城市ESG规划提供可能的参考,更让在城市里生活的人群能够从讨论的内容、涉及的学科看见每个人在支持应对气候变化中的关联。

(二)可持续发展城市中的ESG

全球气候变化与城市规划、城市二氧化碳排放密切相关,合理的城市规划可以推动市民低碳方式的转型。在联合国的《2030议程》中也强调了城市的可持续建设,以城市为载体实现包容、安全、有韧性的空间,促进联合国可持续发展目标的实现。

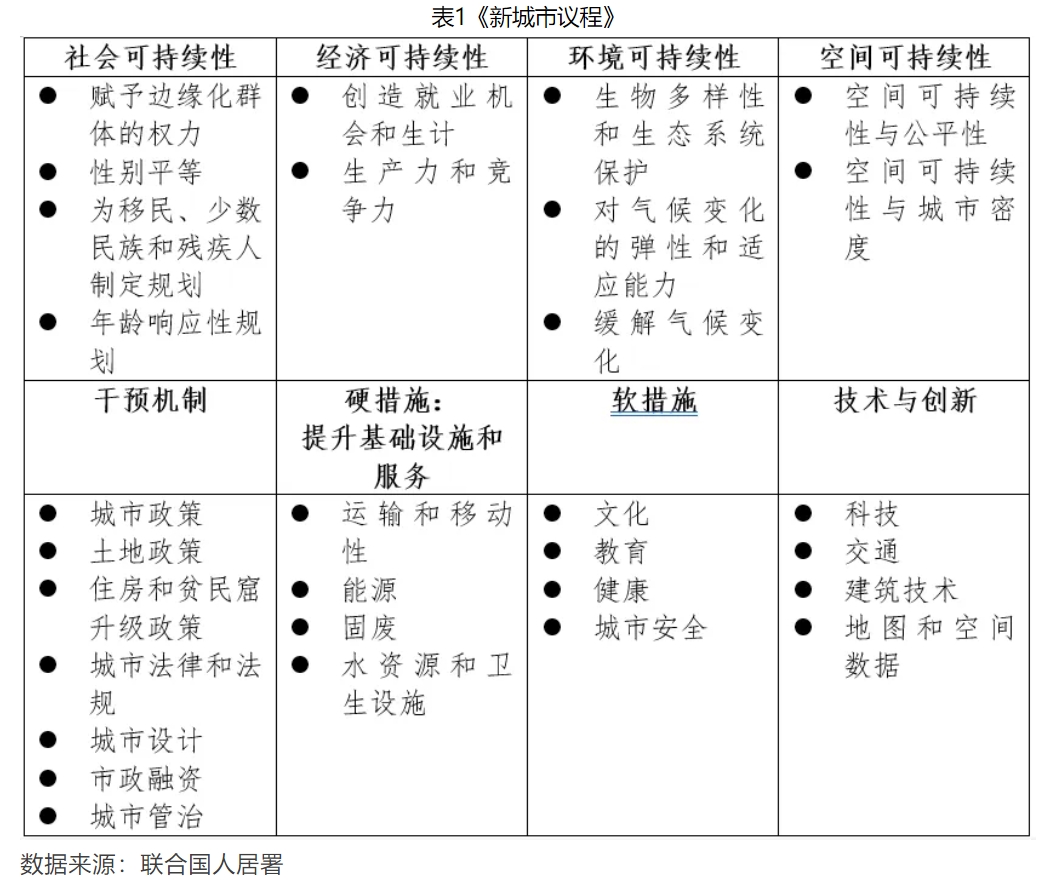

同时,通过联合国人居署(UN-Habitat)《新城市议程(New Urban Agenda》,可以更为具象看见社会、经济、环境的可持续发展之于城市居民和城市规划间的关系和体现。如城市空间的公平性可保证城市中市民们可免费体验的公共空间、基础设施,享受绿地及生态公园的同时,保护城市生态系统中的生物多样性和极端天气来临时的城市韧性;城市规划、城市密度、交通设计等与求学和通勤距离相关,与市民工作生活平衡、幸福感和心理健康相关;市场土地、住房等政策则与城市就业、生产力、支持性别和年龄平等具有深层次的影响关系;生活圈设计和道路规划也将影响市民们出行的方式选择,并与城市碳排放和经济形态相关。

表1《新城市议程》

数据来源:联合国人居署

举例而言,简单的人行道宽度改变,对于低碳城市建设就能做出相当的贡献。依据北京大学李迪华老师的研究,人行道宽度不少于3-4米,当能够满足婴儿车、双向行人并行走在人行道上无压力无障碍时,会促使更多的人主动选择步行出行,经过更多社区和自然场景,在减排降碳、以社区为单位提升人与人/人与自然归属感时,支持角落经济、社区经济的发生。当然,与之相配套的是步行可达的生活圈建设,减少一些非必须的远距离交通出行。如杭州“十五分钟生活圈”建设,根据《杭州市国土空间规划公共服务设施配套规定》原则上需在居民步行15分钟范围(800-1000米),能够满足对衣食住行、文教卫体等公共服务设施的需求,提升居民生活感和幸福感。

三、国内外可持续城市建设案例

事实上,国内外对于开展可持续城市建设已有相关实践,在满足城市发展需要的同时,也关注“人的生活”需求。

(一)城市规划的观念变化:无车城市和绿色城市主义

1960年前后受到《寂静的春天》影响,在第一次全球环境高峰会议后,部分环保意识较强的欧洲城市开始尝试非私家车交通出行城市交通规划,历经三十年间的探索,逐渐发现私家车交通减少后城市整体气质的改变,空气、城市活力、生活氛围、经济、人与环境、人与人之间的关系均得到了改善,因而产生了从自行车/公共交通/步行城市至最后无车城市的出现。其政府的交通规划在表述上也从“交通规划(Transportation Planning)”转变为以人为中心的“可持续出行/移动(Sustainable Mobility)”,城市管理者交通观念的改变体现为“交通的规划不能围绕车进行规划,而需要围绕人的行为和生活方式进行规划”。

1.无车城市

“无车城市”指的是限制汽车使用,在市区等特定区域限制行驶或设置拥堵费,优先发展公共交通、步行和骑行等绿色出行方式以改善城市环境、提高居民生活质量、促进可持续发展的城市模式;自1970年后在欧洲多个城市中得到了广泛实践和推广。1999年,欧盟将9月22日定为“无车日”活动,进一步推动无车城市理念。

弗莱堡(Freiberg)自1971年开始,通过人行道和自行车道网络建设,已成功转型为绿色城市。

资料来源:On the Road to Sustainability_ Transport and Carfree Living in Freiburg

2.《绿色都市主义Green Urbanism》

2000年,美国记者蒂姆西·比特利《绿色都市主义(Green Urbanism : Learning from European Cities)》出版,全面记录和评述了欧洲城市在可持续发展理念下进行的探索实践和成果。其中第三部分集中讨论了欧洲绿色城市发展规划中特殊的交通系统改造;第四部分则以城市理解为一个完整的“有机体”,从新陈代谢、呼吸(吸收和排放)的视角,一种可理解为基于自然的解决方案(NbS)的视角去优化城市中各功能系统,将自然纳入规划、政策和协调改造。

3.北京发布全国首份地方标准《步行和自行车交通环境规划设计标准》

2020年,北京市规划和自然资源委员会为落实《北京城市总体规划(2016年—2035年)》要求,提升出行品质,建设步行和自行车友好城市,实现绿色出行,形成与国际一流的和谐宜居之都相匹配的交通环境,与北京市市场监督管理局联合发布北京市地方标准《步行和自行车交通环境规划设计标准》。

标准编制围绕以人为本、绿色发展,一是强调步行交通时的人行空间,保证步行交通的连续性、无其他交通设备和设施干扰、道路优先满足人行设计及遮阴需求、满足残疾人/老年人/儿童/妇女等人群的安全出行要求;并体现为人行道布局、最低宽度标准、无障碍设施、红绿灯最长等候时间等细则管理要求。二是在支持自行车出行方面,除对非机动车道宽度、机非隔离、自行车停放区域人行道宽度比例等提出最小要求外,还进一步限制机动车停泊车、停靠点,如胡同等停车设施不足路段,减少机动车停车位,优先自行车停放区域等。

作者:

邓洁琳 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,杭州市上城区绿色价值投资研究院研究员

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。