2020年7月8日,中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《绿色债券支持项目目录(2020年版)》(以下简称《新绿债目录》)征求意见稿,该目录的修订不仅实现了各类绿色债券评估标准之间,以及与中国其他绿色金融(如绿色信贷)标准的统一,同时也兼顾了国际绿色项目判断标准。征求意见之后,《新绿债目录》的尽快出台将推动我国绿色金融纵深发展,并实现与国际标准的更大程度接轨,将极大地便利绿色项目判断和绿色金融实践。

一、《新绿债目录》的尽快实施具有重要意义

(一)统一定义和适用范围,解决绿色债券市场标准不一的难题

我国债券市场长期处于多头监管的局面,在绿色债券的界定和认定方面不统一,特别是绿色企业债所采纳项目标准与其他类型绿色债券所采纳标准不统一,一直是困扰绿色债券市场的难题。根据《新绿债目录》征求意见稿,将绿色债券统一定义为“募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动,依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券”,并将该目录适用于所有类型绿色债券的评估认证,解决了支持项目标准不统一的难点问题。

(二)对接其他绿色标准,便利市场主体顺利推进绿色金融业务

从征求意见稿来看,《新绿债目录》不仅统一各类绿色债券评估认证的标准,还进一步与2019年国家发改委等各部委出台的《绿色产业目录》(以下简称《产业目录》)、人民银行公布的《绿色贷款专项统计制度(2019年版)》以及银保监会《绿色融资统计制度(2020年版)》实现了大部分内容的对接,使得市场上对于绿色项目的判断和认定得到了基本统一。这一改变会使不同主体对绿色项目可以做出基本无差异的认定,不仅便利了我国绿色项目的判断和绿色金融实践,还初步实现了绿色金融业务市场主体的公平竞争。

(三)提高统计监测质量,有利于相关部门出台有效的约束激励政策

《新绿债目录》的出台可以有效解决绿色金融监管部门由于不同绿色金融工具认证标准不统一所造成的信息不对称问题,监管部门可以依据比较统一的绿色金融标准建立监督和评价机制,统一数据统计口径,并建立风险预警机制,防范金融风险,推动绿色金融市场健康有序协调发展。此外,各级政府可根据统一的标准对绿色产业实行鼓励性政策,运用贴息、财政补贴等优惠政策支持绿色产业发展,推动绿色金融体系构建,有效地为相关绿色企业和绿色项目引入绿色信贷、绿色债券等融资工具的支持,撬动更多社会资本流入绿色发展领域,促使提升具有较高环境效益的企业或项目的数量。

(四)兼顾国际普适性,进一步实现中外绿色债券的“共同语言”

绿债目录在修订上不仅考虑了我国产业发展现状,同时也兼顾了国际上对于绿色项目判断的普遍适用标准,在《新绿债目录》征求意见稿中将煤炭清洁利用、火力发电等国际争议比较大的类别剔除,这一举措将提升我国绿色债券国际化水平,有效推动我国绿色债券发展与国际接轨,吸引更多国际资本,促进我国绿色产业发展。

二、《新绿债目录》征求意见稿与2015年版本的差异

此次《新绿债目录》征求意见稿将绿色项目涵盖范围在广度和深度方面均做出了较大调整。从分类上来看,虽然《新绿债目录》与2015年版本同样将绿色项目划分为6大类,且二、三级目录也沿用了之前的基本思路,但是各个类别的划分依据以及涵盖范围均发生了较大变化。《新绿债目录》在原目录基础上进行了项目的整合、删减与补充。具体表现如下:

从项目类别的删减项来看,《新绿债目录》删除了煤和油的清洁利用、煤电等国际争议比较大的类别,不再包含原目录中2.3煤炭清洁利用和4.5清洁燃油项,4.1铁路交通部分将客运铁路建设进行了剔除,5.6水力发电删减了部分水利项目,仅保留大型水电项目。

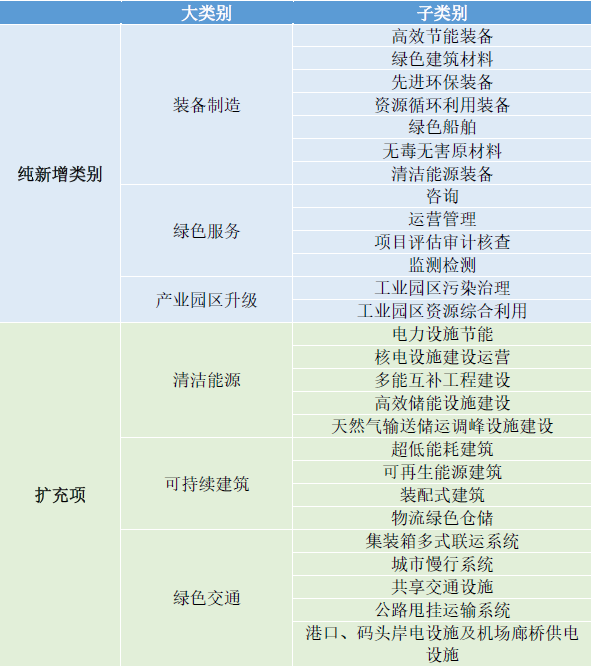

从增加项来看,《新绿债目录》中纯新增产业类别有装备制造、绿色服务及产业园区升级,此外清洁能源、可持续建筑和绿色交通等产业类别在原有基础上进行了扩充,如下表所示:

表 1 《新绿债目录》与2015年版本对比的新增类和扩充项

三、《新绿债目录》与《绿色产业指导目录(2019年版)》的异同

与《绿色产业指导目录(2019年版)》(以下简称《产业目录》)不同,《新绿债目录》增添了新的二级分类,《目录》的二、三级分类则分别降为《新绿债目录》的三、四级分类,且在原有基础上对部分类别做了调整,具体变化主要体现在以下几方面:

《新绿债目录》第一、二类别相较于《产业目录》的主要变化在于类别的重新梳理归类,删减和增添项目较少。具体变化为第一类,节能环保产业类别中,删除了“城镇污水处理厂污泥处置综合利用装备制造”,将其一并含入“固体废物处理处置装备制造”类别;第二类,清洁生产产业类别中,删除了“燃煤电厂超低排放改造”项内容。

第三类清洁能源产业类别则变换较大,删除了与煤和油等化石能源利用相关的类别,新增了应对气候变化项目类别。具体表现在《新绿债目录》中删除了“非常规油气勘查开采装备制造”、“海洋油气开发装备制造”、“煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用设施建设和运营”、“清洁燃油生产”、“煤炭清洁利用”、“煤炭清洁生产”及“燃煤发电机组调峰灵活性改造工程和运营”等涉及化石能源的类别。新增“二氧化碳捕集、利用与封存工程建设和运营”这一气候效应显著的类别。

四、《新绿债目录》与《欧盟可持续金融分类方案》的对比

近年来,欧盟和中国均致力于推动绿色金融发展,以助力经济可持续发展。《欧盟可持续金融分类方案》设定了包括减缓气候变化、适应气候变化、海洋与水资源的可持续利用和保护、循环经济、污染防治、生物多样性、生态系统保护与修复在内的六大类环境目标,符合该分类方案要求的经济活动应当至少为一项环境目标做出实质性贡献,并对其他五项没有重大损害。

《新绿债目录》的制定同样对上述目标进行了综合考量,从具体分类来看,《新绿债目录》删除了煤和油的清洁利用以及煤电等项目类别,与《欧盟可持续金融分类方案》实现了更进一步的协同,但考虑到中国经济发展阶段及资源禀赋与欧盟国家的差异,两套标准对部分项目的界定仍存在区别,详见下表。

表 2 《新绿债目录》与《欧盟可持续金融分类方案》对比

注:“×”代表不包含,“√”代表包含

值得一提的是,在《新绿债目录》中的“资源循环利用装备制造”项下包括“能源矿产资源综合利用装备”,这一涉及化石能源的类别与国际普遍适用的绿色界定不相符。

五、《新绿债目录》与气候债券倡议组织分类方案的异同

气候债券倡议组织(Climate Bonds Initiative, CBI)于2009年成立,是一家非政府组织,其不断发展和更新气候债券标准,并在世界范围内进行推广。CBI气候债券标准有行业分类方案,并且对适用的行业会制定具体细则,只有募集资金投向项目符合细则要求的债券才能获得CBI贴标认证。在采用行业细则这一点上,CBI与上文提到的其他目录的认定方式都不相同。

CBI行业分类方案中,依据是否与《巴黎协定》2摄氏度目标兼容,将项目活动分为“自动兼容”、“可能兼容”、“不兼容”、“待定”四类。“不兼容”项下主要包括化石能源产能设施、煤或油的开采和提取、新建道路和桥梁等基础设施、油船和运输煤或油的船只、泥炭地木材生产、无燃气捕捉的废弃物填埋等类别。

如前文所述,《新绿债目录》中的“资源循环利用装备制造”项下包括“能源矿产资源综合利用装备”,这一项是CBI分类方案不包括的。在CBI分类方案中包括,而《新绿债目录》中不包括的最明显的类别是“客运铁路”项目,这一类别也包含在《欧盟可持续金融分类方案》中。

六、对《新绿债目录》征求意见稿的建议

《新绿债目录》征求意见稿致力于统一绿色产业项目判断标准,并实现与国际标准的接轨,标准涵盖范围和内容都较为全面。但还存在需进一步说明和完善的内容,以及下一步还需推动的工作,主要包括以下四个方面:

第一,进一步完善或出台更具操作性的绿色项目判断“说明/条件”。《新绿债目录》征求意见稿中“说明/条件”的内容较为概况,尤其是“节能环保产业”和“生态环境产业”两大类,一些条目的内容比较宽泛,缺乏具体的指标和标准,容易造成多种理解。此外,《新绿债目录》有些项目的执行标准并没有直接列出,而是援引《产业目录》内容,这一形式对于目录使用者而言操作性较差。因此建议根据《产业目录》,对应《新绿债目录》内容,直接补充和完善《新绿债目录》的说明性文件,使目录更具可操作性,便于对绿色项目的准确判断,减少差异性理解。

第二,为新目录执行设置缓冲期。目前征求意见稿中规定“对于在发布前尚未获得核准或未完成注册程序的债券,适用《绿色债券目录》(2020年版)”,也就是新目录出台后立即适用,这将影响市场上一些已经进行了大量前期准备工作,但还没有完成核准或注册程序的债券,可能会造成发行人财务和人力成本上的损失。另外,一般的国际惯例也是新标准的出台会给旧标准的适用留出一定的缓冲期。因此,建议新目录出台留出1到2个月对于旧目录使用的缓冲期。

第三,进一步删除化石能源相关类别,并探索将国际上普遍认可的绿色项目纳入。《新绿债目录》中的“资源循环利用装备制造”项下包括“能源矿产资源综合利用装备”,能源矿产涉及化石燃料,应将这一类别删除。另外,在所有国际标准中,“客运铁路”均被列入绿色项目,但该类别目前没有列入我国《绿色产业目录》和《新绿债目录》之中,建议探索将此项类别纳入。

第四,各监管机构统一信息披露、评估认证等绿债发行规则。在完成对绿色产业项目判断的目录的基本统一之后,监管机构还应采取进一步的措施,协同制定统一的绿色债券发行指引文件,统一信息披露、评估认证等绿债发行规则,并提供披露和报告模板,明确环境效益计算指标和方法,以实现绿色债券体系的整体统一。

作者:

刘 楠 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员

崔 莹 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心主任

研究指导:

王 遥 中央财经大学绿色金融国际研究院院长