在COP30召开之际,全球气候治理正从“设定目标”走向“落实行动”的关键转折点。尤其在气候融资领域,如何将“巴库至贝伦路线图”中的1.3万亿美元目标转化为可执行的投资机制,成为大会核心议题之一。本文提出,尽管亚洲地区面临巨大的气候融资缺口,但对转型瓶颈的思考应更多地从单一的“资金筹集”转向“资本部署”。文章聚焦于亚洲各国的国家级开发金融机构(National Development Finance Institutions, NDFIs),分析它们作为国家政策与资本市场间的桥梁,如何超越传统融资角色,通过三种不同的“制度放大器”路径,即“国家主导的战略项目”、“市场催化的风险调节”和“自下而上的生态培育”来配置有限资源,管理风险,并执行政治议程,从而在资金不足的常态下推动绿色转型。

一、从资金不足到配置困境:气候融资的结构性缺口

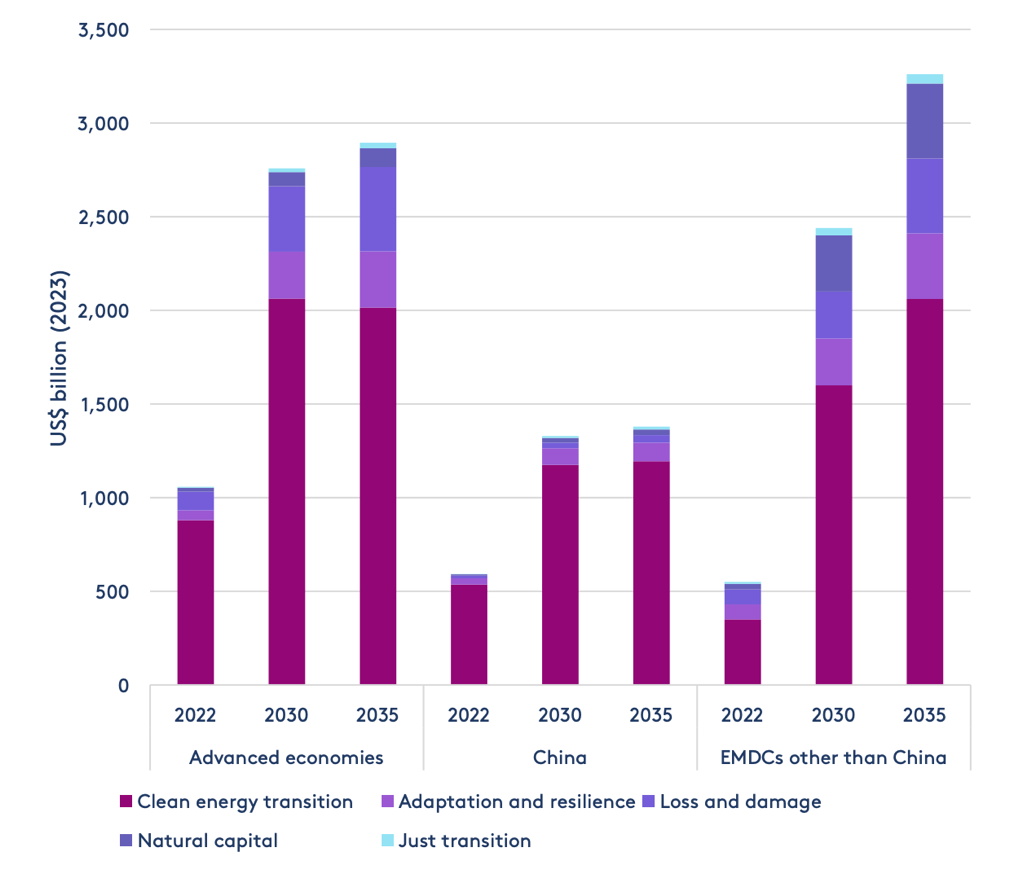

全球气候融资的讨论,长期被一个压倒性的议题所主导:资金缺口。气候融资独立高级专家组(IHLEG)在其2024年的报告[1]中估算,到2030年,全球每年需要约6.3至6.7万亿美元的气候投资金额。其中,发达国家约占2.7–2.8万亿美元,新兴和发展中经济体(EMDCs)约需3.6–3.9万亿美元,其中中国约1.3–1.4万亿美元,其余EMDC国家约2.3–2.5万亿美元。这意味着,亚洲作为EMDCs的核心区域,将承担全球气候转型融资压力的主要部分。

然而,现有融资远不足以满足需求。2023年新兴市场与发展中国家(EMDEs)的气候融资总额虽首次突破 1 万亿美元,其中中国占比达 64%(6850 亿美元)。[2]其余EMDEs实际获得的融资仅约 3000 亿美元,距离每年约 4 万亿美元 的需求仍存在显著差距。以亚洲为例,能源转型与气候适应相关需求估计约 1.1 万亿美元/年,而2023年实际融资约 3330 亿美元,缺口超过 8000 亿美元[3]。即使2013—2021年间融资规模累计增长至 1.3 万亿美元,仍未跟上需求增速。[4]

图1. 到 2030 年和 2035 年按经济区域划分的气候投资总需求

来源:Raising ambition and accelerating delivery of climate finance: Third IHLEG report,

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2024/11/Raising-ambition-and-accelerating-delivery-of-climate-finance_Third-IHLEG-report.pdf

在全球气候融资领域,资金不足已成为一种可预见的常态。面对这一现实,政策讨论不应仅停留在“如何筹集更多资金”的层面,而应将有限资源的配置效率与使用成效一并纳入核心议程。换言之,气候融资需要同时关注“增量”与“提质”:既要拓展资金来源,推动规模增长,也要优化资源流向,确保资金进入制度能够吸收、风险可管理、项目具实效的领域。当资金使用的可行性与回报逻辑通过高效的资本部署得以证明,市场融资才能够更好地自发跟进,从而真正缓解资金不足的问题。

由此,“如何在资金有限的条件下实现最优配置”应与“如何弥补资金缺口”成为并行命题。在亚洲,各国的国家级开发金融机构(NDFIs)正处于这一体系的关键环节,既承担撬动增量资金的任务,也在提升资金配置质量、强化气候投资成效方面发挥着不可替代的作用。

二、关键的桥梁:国家开发性金融机构(NDFIs)的角色重估

尽管亚洲的气候融资总量在全球范围内相对较高,但与其转型需求相比,资金仍然缺乏。在这一现实约束下,国家开发性金融机构(National Development Finance Institutions, NDFIs)在气候融资体系中发挥双重作用:一方面,通过连接政策目标与资本市场,撬动增量资金投入;另一方面,通过专业化的投融资机制,提升资源配置效率和项目实施成效。

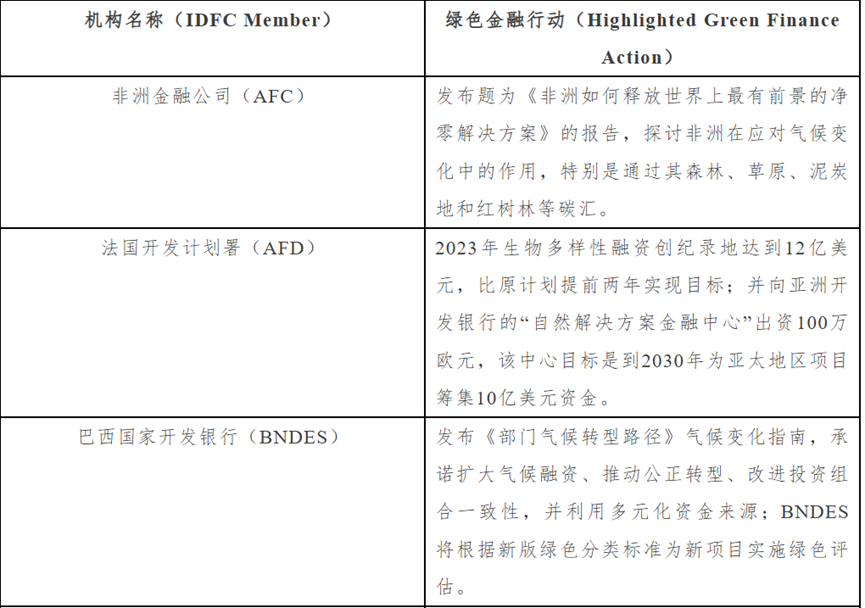

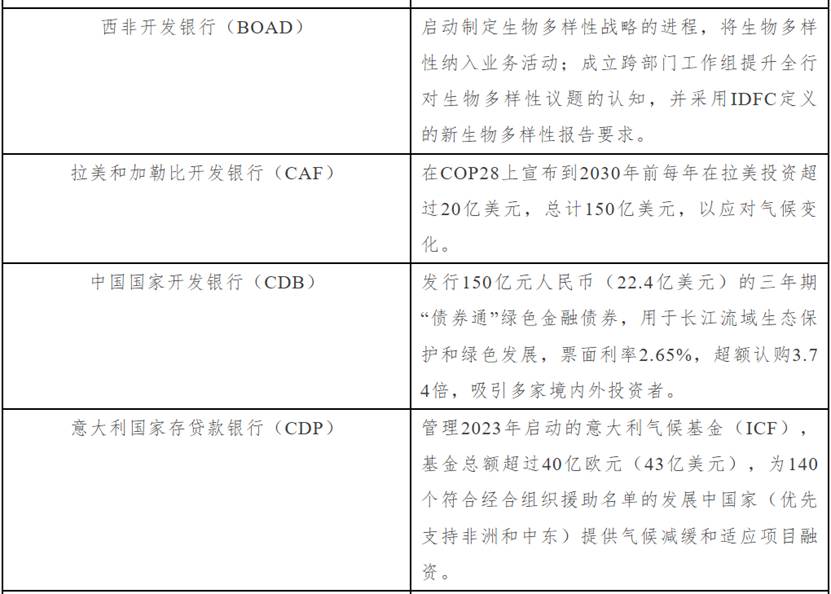

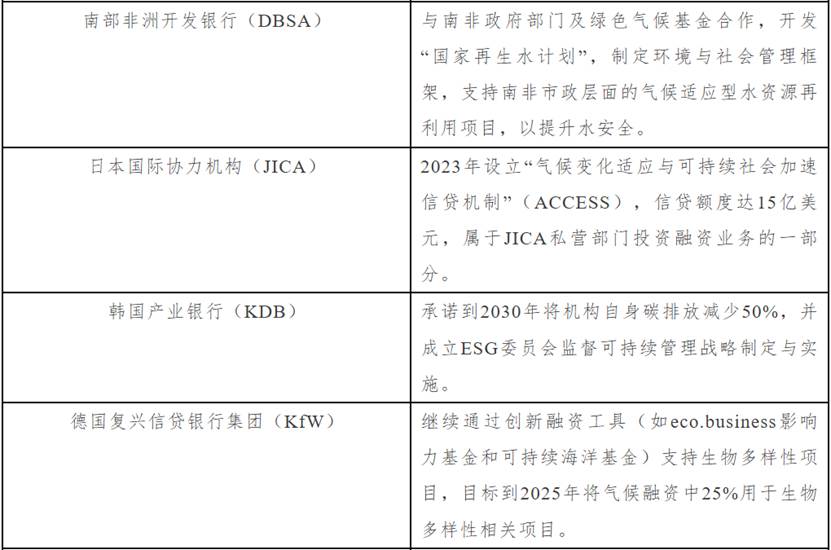

首先,NDFIs在动员实现各国气候与环境(C&E)目标所需融资方面处于有利位置。其总体资产规模(约 19 万亿美元)远超多边开发体系,NDFIs 的融资活动每年占全球投资总量的 10% 以上。在这一背景下,NDFIs 有潜力在应对气候与环境挑战中发挥重要作用。[5]根据国际发展金融俱乐部(IDFC)发布的《2024绿色金融地图》[6],其成员NDFIs在过去十年中,稳定地将约五分之一的总投资用于绿色金融。尤其值得注意的是,2023年,仅亚洲成员NDFIs的气候融资承诺总额就高达1362.72亿美元,占IDFC全球气候融资总额的61%。这一结果主要由中国的国家开发银行的国内承诺推动。此外,IDFC成员机构所在国家的气候融资承诺占总额的77%(1510亿美元),而23%(460亿美元)则用于国际支出,较2022年(330亿美元)有所增加。这表明,亚洲 NDFIs 在区域性绿色投融资中不仅具备资金规模优势,也在跨境气候资金流动中扮演愈发积极的角色。

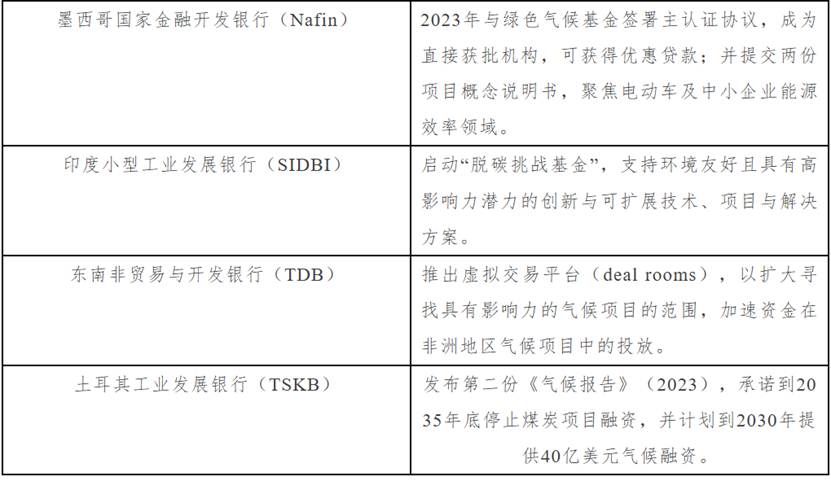

表1.IDFC成员绿色金融行动汇总

来源:Green finance mapping report 2024.

https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2024/11/idfc-gfm-2024.pdf

其次,相较于其他融资主体,NDFIs 的制度定位具有独特性。多边开发银行(MDBs)通常承担议程设定、规则制定与跨国协调职能,其资金多以优惠贷款和技术援助形式提供。而 NDFIs 更接近国家层面的政策执行机构,其融资活动直接服务于国内发展战略与气候政策目标。与商业银行相比,NDFIs不以短期财务回报为核心约束,而以政策性、开发性双重使命为导向,能够在市场资本回避的高风险、长期或公共收益项目中发挥“逆周期”与“战略性”的调节和引导作用。

因此,NDFIs 不应仅被视为资金提供者,也应理解为制度性资本配置机制。它们通过政策指引、风险分担和项目筛选等方式,将有限的公共资源转化为更大规模的社会与市场投资,放大绿色转型的系统性效应。各国实践表明,随着制度环境与发展阶段的差异化,亚洲的 NDFIs 也呈现出不同的运作逻辑。

三、超越资金:制度放大器的三种逻辑

在资金约束成为常态的背景下,NDFIs 也在通过不同的尝试,从单纯的资金提供方转型为“制度放大器”。 它们通过将政策目标嵌入资本配置机制,在制度层面塑造了区别于商业金融的资金流向逻辑:既引导资本向公共优先领域集中,又保持风险可控和市场可持续性,从而在有限资源下实现更高的政策杠杆效应。综合亚洲各国经验,可以归纳出三种主要的制度逻辑:国家主导的战略动员、市场催化的风险调节,以及生态培育的基层创新。三者并非互斥,而是构成从宏观到微观、从建设到创新的互补体系。

(一)国家主导的战略动员

这是最具传统特征的开发性金融逻辑,其核心目标是以国家信用为支撑,集中资源推动关键性绿色基础设施与产业项目投资。在此模式下,NDFIs 作为国家发展战略的执行者,通过强大的资产负债表和主权级信用优势,承担高投入、长周期的绿色项目投资,直接将国家政策目标转化为实物资产。该逻辑强调规模效应与政策一致性,常在能源、交通、水利等领域形成显著的减排外部性。

以中国国家开发银行(CDB)为例,其对巴基斯坦卡洛特水电站的投资体现了典型的“国家主导”模式。该项目作为中巴经济走廊(CPEC)的旗舰工程,总投资约20亿美元,由CDB、进出口银行、国际金融公司(IFC)及丝路基金联合主导。其融资架构结合股权与债务,风险由国有金融体系分担,体现出国家级资本组织与战略执行的高度整合。截至2023年6月,该水电站已发电36.4亿千瓦时,相当于节约了约159万吨标准煤,并减少了398万吨的二氧化碳排放[7],显示出国家级资本在绿色转型中实现“物理放大效应”的能力。

(二)市场催化的风险调节

第二种逻辑强调通过制度设计“修复市场”,以公共资本为“催化剂”,解决“有项目而缺融资”或“有融资、但惧风险”的结构性错配问题。其核心在于通过风险分担机制和信用增强工具,重塑市场激励,吸引私营部门资本进入绿色领域。

日本国际协力机构(JICA)于2023年设立的 “气候变化适应与可持续社会加速信贷机制”(Facility for Accelerating Climate Change Resilient and Sustainable Society, ACCESS) 是该路径的代表。[8]额度高达15亿美元,属于JICA私营部门投资融资业务的一部分,旨在支持发展中国家由私营部门主导的气候变化应对项目,包括可再生能源、植林、电动交通、农业与水务等领域。ACCESS 通过提供长期、低息贷款以及与多边开发银行(MDBs)、双边开发金融机构(DFIs)和G7商业银行的共同融资安排,降低了私营部门投资的进入门槛。

这一机制针对气候适应项目“收益周期长、现金流不确定、风险溢价高”的融资难题,通过公共资金的信用担保与风险分担功能,显著改善了项目的可融资性(bankability)。自机制启动以来,JICA 已在尼日利亚、越南等国推动首批联合融资项目落地,其中与尼日利亚 Access Bank 签署的 7,500 万美元气候融资协议,是撒哈拉以南非洲首个基于 ACCESS 框架的私营部门气候贷款[9],显示出该机制的跨区域适用性和制度复制潜力。

尽管机制设立时间尚短,量化成果仍处于跟踪阶段,但其制度性“催化”效应已初步显现:ACCESS 不以直接替代市场融资为目标,而是通过制度性催化引导市场预期,激发私营部门对绿色领域的投资意愿。其“放大效应”体现在利用有限公共资金撬动更大规模的社会资本,从而在市场失灵的领域重建投资信号。

(三)生态培育的基层创新

第三种逻辑面向长期结构转型,关注绿色创新的孵化与“最后一公里”脱碳。此类项目通常规模小、收益不确定,但具有潜在的技术突破性与系统外部性。NDFIs 在此扮演“耐心资本”(patient capital)与制度孵化器的角色,通过挑战基金、创新基金或技术援助项目培育绿色创新生态。

印度小型工业发展银行(SIDBI)的“脱碳挑战基金” (Decarbonization Challenge Fund, DCF)是该逻辑的代表。印度中小微企业(MSMEs)既是经济支柱,也是主要排放源。SIDBI 并未以传统信贷方式介入,而是通过竞赛制基金支持早期绿色技术的研发与验证。该机制容忍高失败率,以培育可扩展的绿色创新生态为目标,其放大效应体现在长期创新能力的积累,而非短期资本乘数。

NDFI的三种“制度放大器”路径分别代表了国家、市场与社会三个层面的制度动员方式:国家主导逻辑以资源集中和政策确定性强化战略性资本部署的效率;市场催化逻辑以风险调节机制扩大资本覆盖面;生态培育逻辑则通过创新孵化塑造未来市场。它们共同构成了亚洲NDFIs在绿色转型中的多层次制度架构。

四、结论与政策启示

在COP30将全球气候议程从“目标设定”推向“落实行动”的背景下,真正的瓶颈已不仅是投资金额的缺口,更在于融资供给体系与可执行项目需求之间的衔接。

要撬动万亿级的市场融资,关键在于构建一个高效的资本部署体系。公共资金需要先行,在项目筛选、风险分担和收益结构上发挥制度性的引导作用。其核心逻辑是,通过制度创新向市场证明绿色项目不仅可行,而且具备可投资价值(bankable),从而吸引更多社会资本自发跟进。

国家开发性金融机构(NDFIs)作为连接这一转变的核心平台,身处国家政策与资本市场的交汇点,其功能是在资源有限的约束下,通过制度设计与金融工具创新,探索资金高效配置的路径,为私营部门的规模化进入积累信心。因此,要真正释放NDFIs的潜能,关键在于构建一套兼具政策导向与市场逻辑的混合型发展模式。换言之,NDFIs不仅是资金传导的通道,更是制度创新与风险共担的中枢节点。因此,基于前述分析,可得出三项政策启示:

一是从单一逻辑转向混合模式。各国应根据自身发展阶段和制度条件,灵活组合三种逻辑:以“国家主导”推动跨区域绿色基础设施建设,以“市场催化”引导产业与城市部门的能效升级,以“生态培育”支持中小企业和创新技术的成长。

二是赋能NDFIs的制度性功能。政府应为NDFIs提供清晰的绿色政策授权与更灵活的激励机制,允许其在创新领域承担合理的早期风险。特别是在生态培育型项目中,不应以传统银行绩效指标(如不良贷款率)约束其试错空间,而应建立针对长期可持续性与系统创新的评估框架。

三是重塑国际合作模式,从“给鱼”到“授渔”。多边开发银行和发达国家的气候资金,应从单纯的资金共投转向制度赋能,重点支持亚洲NDFIs 建立混合融资工具、风险分担机制与绿色债券框架。例如,乌兹别克斯坦的 Agrobank 在全球绿色增长研究所(GGGI)与韩国国际协力机构(KOICA)的技术援助下,成功发行了 4.55 亿美元绿色债券[10]即是国际合作推动本地 NDFI 能力建设的典型案例。

总体而言,亚洲开发性金融机构在推动绿色转型中,不仅要调整融资结构,更需要重塑治理逻辑。当气候资金稀缺成为常态,决定转型成效的,不再只是资金的“多少”,而是制度如何引导资本的去向和用法。NDFIs的核心价值,正在于以金融为政策落地的载体,在国家战略的确定性、市场风险的复杂性与社会创新的多样性之间,构建新的协调机制。它们既是气候行动的执行者,也是制度创新的实验场。未来,亚洲能否跨越绿色转型的部署鸿沟,取决于这些机构能否将有限资本转化为持续的制度能力,在不确定的全球格局中积累稳定而具韧性的绿色增长动能。

参考文献

[1]Independent High-Level Expert Group on Climate Finance. (2024, November).Raising ambition and accelerating delivery of climate finance: Third IHLEG report.London School of Economics.

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2024/11/Raising-ambition-and-accelerating-delivery-of-climate-finance_Third-IHLEG-report.pdf

[2]Argus Media. (2024, April 17).Climate finance in EMDEs over $1 trillion in 2023: CPI.

https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2747084-climate-finance-in-emdes-over-1-trillion-in-2023-cpi

[3]International Monetary Fund (IMF). (2024, January 29).Explainer: How Asia can unlock $800 billion of climate financing.

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/29/explainer-how-asia-can-unlock-800-billion-of-climate-financing

[4]Asian Development Bank Institute (ADBI). (2024, August).Funding a resilient future: Bridging climate financing gaps.Asia Pathways.

https://www.asiapathways-adbi.org/2024/08/funding-a-resilient-future-bridging-climate-financing-gaps

[5]World Bank. (2024).World Development Report 2024: Financing sustainable transitions.

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/10c80fb7-6646-4996-94c9-8afa6d61613d/content

[6]International Development Finance Club (IDFC). (2024, November).Green finance mapping report 2024.

https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2024/11/idfc-gfm-2024.pdf

[7]China Development Bank (CDB). (2023, October 16).CDB supports green infrastructure projects under Belt and Road Initiative.

https://www.cdb.com.cn/xwzx/khdt/202310/t20231016_11173.html

[8]Japan International Cooperation Agency (JICA). (2023, May 24).Establishment of the Facility for Accelerating Climate Change Resilient and Sustainable Society (ACCESS).

https://www.jica.go.jp/english/information/press/2023/20230524_31.html

[9]Japan International Cooperation Agency (JICA). (2024, February 5).Signing of a loan agreement for the “Climate Change Measures Support Project” in Nigeria.

https://www.jica.go.jp/english/information/press/2023/20240205_21.html

[10]Global Green Growth Institute (GGGI). (2024).Cooperation agreement between GGGI and Agrobank signed to ensure green growth in Uzbekistan.

https://gggi.org/cooperation-agreement-between-gggi-and-agrobank-signed-to-ensure-green-growth-in-uzbekistan/

相关文章:

1.IIGF观点 | 阿依达:森林碳汇信用的“不可能三角”?——在森林保护、金融创新与社区利益中寻求平衡

2.IIGF观点 | 阿依达:净零困局:金融机构转型中的挑战与应对

3.IIGF首席观点 | 刘锋:COP30进入“行动交付期”,全球气候治理仍需破解难题

4.IIGF观点 | 刘慧心:COP29总结:共识与矛盾下的艰难博弈

作者:

阿依达 中央财经大学绿色金融国际研究院助理研究员

研究指导:

沈 威 中央财经大学绿色金融国际研究院高级研究员