2025年6月,《澳大利亚可持续金融分类目录》(Australian Sustainable Finance Taxonomy——version 1-2025,以下简称“分类目录”)正式发布,标志着澳大利亚在构建与全球标准接轨、同时又深植于本国经济现实的可持续金融框架方面迈出了决定性的一步。作为一个里程碑式的框架,该分类目录的出台不仅为澳大利亚本土的可持续投资活动提供清晰、科学的“共同语言”,可引导资本流向并遏制“洗绿”行为,更在全球可持续金融标准呈现“多中心治理”的格局下,提供了一个代表性的国家级样本。本系列解读分为上下两篇,本文(上篇)将系统分析分类目录制定背景、基本框架和支柱保障,下篇将聚焦于分类目录对于六大具体行业的技术标准设置,深度解读澳洲在可持续分类目录的设计和应用上的总体布局。

一、可持续金融战略支柱与“软强制”实施路径

《澳大利亚可持续金融分类目录》[1]的诞生,并非一个孤立的监管事件,而是澳大利亚为应对气候变化、重塑经济结构而精心设计的国家级可持续金融战略的核心支柱。

(一)国家分类目录的战略必要性

制定国家级分类目录的驱动力是双重的。首先,它旨在引导和动员实现澳大利亚气候承诺(包括《巴黎协定》目标和2050年净零排放目标)所需的巨额私人资本。其次,随着全球资本市场日益受到目录类框架的规制,建立一个与国际接轨的本土化分类目录,对于维持澳大利亚对国际资本的吸引力至关重要。分类目录的核心目标是为市场提供一套“通用语言”和“共同标准”。这套标准旨在解决当前可持续金融市场中的几个关键痛点:降低因定义模糊而产生的市场摩擦;增强不同投资产品和投资组合之间的可比性;以及通过提供清晰、科学的定义来有效遏制“漂绿”行为。

(二)治理与发展:公私合作模式

与欧盟等地区由政府主导的模式不同,澳大利亚分类目录的制定过程采用了独特的“行业主导、政府监督”的公私合作模式。这一过程由澳大利亚可持续金融研究所(ASFI)牵头,并接受由财政部、澳大利亚储备银行(RBA)、澳大利亚审慎监管局(APRA)和澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)等机构组成的金融监管机构委员会(CFR)气候工作组(CWG)的治理监督。这种多层次的治理结构,还包括一个由顶尖专家组成的分类目录技术专家组(TTEG)和多个针对特定行业的咨询小组(TAGs),其成员涵盖了金融、产业、学术界和民间社会的140多名代表。通过让市场的主要参与者直接参与标准的制定过程,ASFI旨在最大限度地提高市场的接受度和采纳意愿,确保最终出台的分类目录是市场“想要的”并且是“可用的”,而非仅仅是监管机构强加的。

(三)与国家可持续金融路线图的整合

分类目录并非孤立存在,而是澳大利亚政府更广泛的可持续金融路线图的基石。它与其他关键改革议程紧密相连,共同构成一个完整的政策生态系统:

强制性气候相关财务披露(AASB S2):自2025年1月1日起,澳大利亚开始实施强制性气候披露制度。根据新的披露准则AASB S2,报告实体被要求披露“与气候相关机会相一致的资产或业务活动的金额和百分比”以及相关的资本支出。虽然分类目录本身是自愿使用的,但它为企业提供了一个官方认可的、高度相关的工具来界定和量化这些“机会”。未使用分类目录的披露将面临更高的主观性和“漂绿”风险,这使得采纳分类目录成为一种有效的风险管理策略。

可持续投资产品标签制度:政府计划在2027年推出可持续投资产品标签制度。分类目录将为该标签制度提供严格、科学的定义基础,确保标签的公信力,并为投资者提供清晰的指引。

主权绿色债券:澳大利亚金融管理办公室(AOFM)已发行了价值70亿澳元的首批主权绿色债券,并表示将随着分类目录的发展,考虑将其框架与分类目录的标准对齐。

这种深度整合体现了分类目录的支柱性作用。虽然名义上是“自愿的”,但其作为强制性披露和未来产品标签制度的关键参考,实际上形成了一种强大的“软强制”效应。企业若想在新的监管环境下做出可信、可辩护的“可持续”或“转型”声明,参照政府认可的分类目录将成为必然选择。

二、“绿色”与“转型”双轨制:为资源型经济设计的核心框架

要深入理解澳大利亚可持续金融分类目录,必须解构其内在的架构设计以及其背后的科学依据。这不仅揭示了其运作机制,也反映了其为适应澳大利亚国情所做的战略考量。

(一)六大环境目标

分类目录的框架建立在六个明确的环境目标之上,即气候变化减缓、气候变化适应与韧性、生物多样性与生态系统保护、水资源的可持续利用与保护、污染防治和向循环经济转型,这与欧盟等国际主流框架保持了一致性,为保证国际互操作性奠定了基础。在当前的目录第一版中,分类目录采取了“气候优先”的方法,重点制定了针对“气候变化减缓”目标的技术筛选标准。这反映了市场的紧迫需求,并与国际可持续信息披露的发展趋势保持同步。同时,整个框架的设计具有前瞻性,为未来逐步纳入其他五大环境目标的具体标准预留了空间。

(二)“绿色”与“转型”的双轨制

澳大利亚分类目录最核心且最具创新性的特征,是其明确区分“绿色”和“转型”活动的双轨制分类体系。

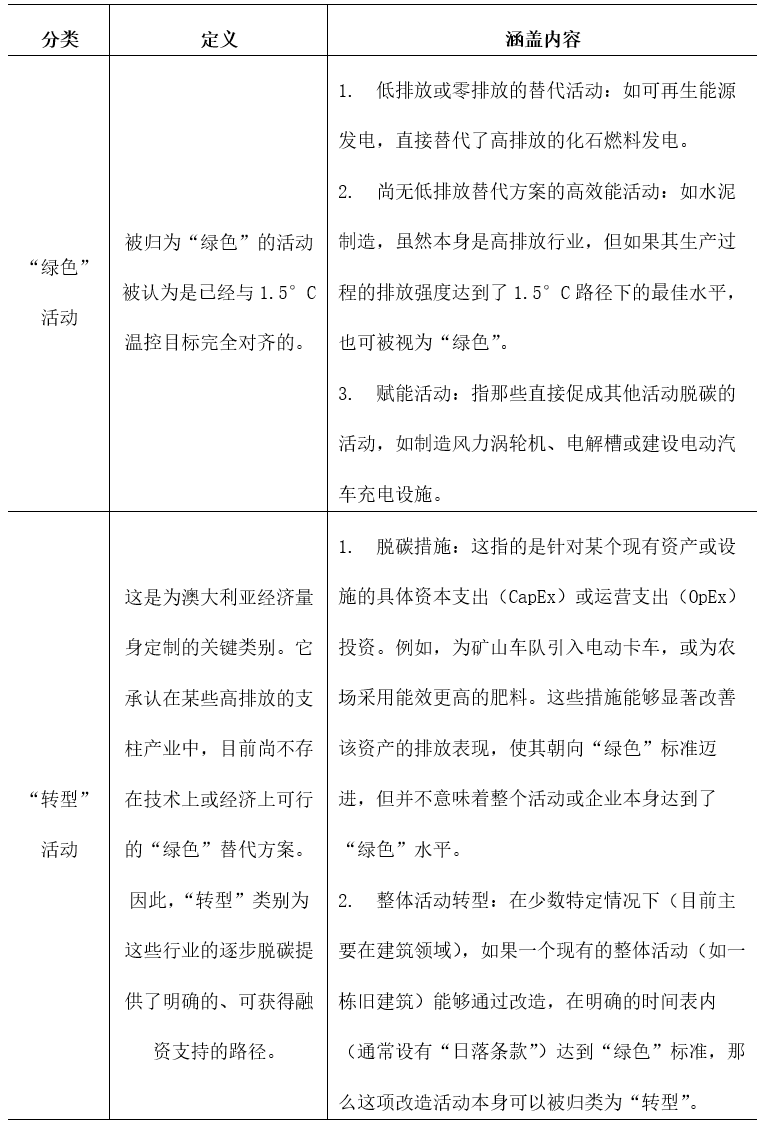

表 1 “绿色”和“转型”活动的双轨制分类体系

来源:Australia Sustainable finance Taxonomy

这种双轨制的设计逻辑,体现了深刻的经济现实主义。一个纯粹的“绿色”分类目录,会把澳大利亚经济的命脉——矿业、重工业、农业等——排除在可持续金融的大门之外,这在经济和政治上都是不可行的。通过设立一个科学、严谨的“转型”类别,分类目录为这些行业吸引用于脱碳项目的资本提供了框架,使它们的长期发展轨迹与净零目标对齐,同时避免了因要求立即、不切实际的转变而导致的资本外逃和资产搁浅。

(三)科学基础

澳大利亚分类目录采用“国际基准+本土校准”的方法,旨在实现全球公信力与本地适用性的最佳平衡。它确保了分类目录既能与国际投资者使用同一种“语言”,又能为国内产业的实际脱碳挑战提供切实可行的指引。

1.国际基准

技术基础方面,分类目录对澳大利亚和新西兰标准产业分类(ANZSIC)代码与欧盟的NACE代码及国际标准产业分类(ISIC)代码进行了全面映射。参考情景方面,分类目录选用了国际能源署(IEA)发布的《2050年净零排放情景》(NZE2050)作为其核心的国际参考情景。这一选择的战略考量在于,IEA NZE2050情景在全球资本市场中被广泛认可和使用,采用它能够确保澳大利亚分类目录的国际互操作性和可比性。

2.澳大利亚本土化

在国际基准之上,分类目录进一步结合了澳大利亚本土的关键情景模型进行校准和细化。这包括澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的《1.5°C快速脱碳情景》(CRD)以及气候工作中心(Climateworks Centre)的系列情景。这些模型均采用AusTIMES模型,该模型是IEA全球TIMES模型针对澳大利亚国情的降尺度版本,能够更精确地反映澳大利亚的能源结构和减排路径。这些科学情景的应用贯穿于分类目录的构建过程,不仅用于指导优先行业和活动的选择,更是设定技术筛选标准(TSC)中具体量化指标(如排放强度阈值)的直接依据。

三、三大支柱保障:从环境风险到原住民权利的全面覆盖

为了确保被分类目录认可的经济活动在实现气候目标的同时,不以牺牲其他环境和社会价值为代价,该框架设立了一个由三大支柱构成的全面保障体系:

(一)“无重大损害”(DNSH):平衡多元环境目标

DNSH框架的核心宗旨是确保任何一项对“气候变化减缓”做出重大贡献的活动,不得对分类目录中的其他五大环境目标造成重大损害。这一设计旨在防止“顾此失彼”的环境问题,实现整体的可持续性。该框架采用了一个双层结构:

通用标准:这是一套基于原则的、适用于所有经济活动的普适性要求。它涵盖了风险评估的核心流程,例如,要求开展实体气候风险评估(CRA)和环境影响评价(EIA);制定相应的管理计划;并遵循“避免、减缓、补偿”的减缓层级(mitigation hierarchy)原则。

特定标准:针对某些行业或活动的特殊环境影响,如果通用标准不足以覆盖其重大风险,分类目录则会制定详细的、通常是量化的或基于特定流程的特定标准。例如,为建筑行业设定了具体的建筑废料回收率目标(80%),为采矿业的水资源管理和尾矿处理制定了更严格的规定。

(二)最低社会保障(MSS):企业责任的底线

与在活动层面应用的DNSH不同,最低社会保障(MSS)是一个在实体层面进行评估的筛选机制。其目的是确保寻求分类目录认可的实体,其自身在公司治理和人权方面的行为符合基本的社会规范和国际标准。MSS框架的构建基于两大国际公认的权威标准:《经合组织跨国企业准则》(OECD Guidelines)和《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs)。它主要包含三大支柱,即公司治理、人权和原住民权利与文化遗产。

(三)全球先例:深度融合原住民权利与文化遗产

澳大利亚分类目录在全球范围内开创了一个先例,即系统性地、深入地将原住民的权利与文化遗产保护作为可持续金融的核心社会保障之一。这些标准以《联合国土著人民权利宣言》(UNDRIP)为基石,并提出了具体、可操作的要求,包括承认与支持权利、影响评估与报告、自由、事先和知情同意(FPIC)和文化遗产管理。这一系列要求,将对在澳大利亚,特别是在土地和资源密集型行业(如矿业、农业)运营的企业产生深远影响。它将原住民社区从被动的利益相关方,提升为项目规划和运营中必须积极合作的关键伙伴。

然而,这种全面性也带来了巨大的操作挑战。DNSH和MSS要求企业进行复杂的尽职调查,包括环境影响评价、气候风险评估、人权风险排查以及深入的原住民社区沟通,这需要大量的专业知识、数据和资源。正如一些投资者团体所指出的,如此“高门槛”可能会抑制企业,特别是中小企业的自愿采纳意愿,从而对有效平衡分类目录“公信力”和“可用性”两大核心原则带来挑战。分类目录能否成功推广,很大程度上将取决于配套支持措施的完善程度,例如提供清晰的指引、数据工具,以及可能采取分阶段实施的合规路径。

四、未来演进:动态更新、监管融合与全球示范效应

澳大利亚可持续金融分类目录是一个动态文件,其发展将是一个持续演进的过程。范围扩展方面,根据政府的路线图,当前“气候优先”的版本只是第一步。预计在2025年中期审查后,政府将考虑把分类目录的范围扩展至其他环境目标,如气候适应、自然和生物多样性、循环经济等,这将进一步扩大其市场覆盖面和影响力。与监管的深度融合方面,自愿采纳将逐步向更深层次监管融合的过渡。市场参与者应当预期到,分类目录将逐步成为强制性法规的参考基准,尤其是在可持续投资产品标签制度中。未来,其应用还可能扩展到政府的采购标准、公共资金的投向以及银行的审慎监管要求中[2]。持续的维护与更新方面,分类目录的标准和阈值将根据科学的最新进展和技术的商业化应用情况进行定期审查和更新,这意味着所有使用者都需要建立持续的监测和学习机制,以确保其投资和运营活动能始终与最新版本的分类目录保持一致。

全球可持续金融标准并非走向单一的“全球统一模式”,而是在核心原则趋同的基础上,形成一个由多个既相互兼容又各具特色的区域性框架构成的生态系统。澳大利亚分类目录的设计理念——“核心互通,应用存异”——正是这一趋势的良好体现。它通过采纳IEA情景和六大环境目标等国际通用元素来确保其对全球资本的“可读性”,又通过“转型”类别、特定行业覆盖和原住民权利等本土化设计来确保其对国内经济的“适用性”。同时,澳大利亚的实践也为全球其他资源密集型经济体提供了一个极具价值的参考蓝图。这些国家同样面临着如何在不损害本国支柱产业的前提下,创建一套既能被国际资本市场认可、又能有效指导国内产业脱碳的分类目录的难题,他国模式的直接移植往往水土不服。而澳大利亚通过其务实的“转型”路径和对关键资源行业的深入覆盖,展示了一条如何在国际公信力与本国经济现实之间取得平衡的可行道路。

脚注

[1]Australia Sustainable finance Taxonomy. https://www.asfi.org.au/publications/australian-sustainable-finance-taxonomy-3lwP4

[2] Australia's Sustainable Finance Roadmap Adds to the Latest International Developments - Citi, https://www.citigroup.com/rcs/citigpa/storage/public/cbs38476_Australian_SF_Roadmap_article.pdf

相关文章:

1、IIGF观点 | 澳大利亚应对气候变化保障机制的运行模式分析

2、IIGF观点|欧盟可持续金融分类法解读

3、IIGF观点 | 欧盟适应气候变化投融资实践经验概览

4、IIGF观点 | 澳大利亚绿色金融发展现状与中澳绿色金融合作展望(下篇)

作者:

范欣宇 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心研究员

研究指导:

刘慧心 中央财经大学绿色金融国际研究院气候金融研究中心执行主任