2025年夏季伊始,全球极端天气像被按下“加速键”。法国巴黎埃菲尔铁塔钢结构因高温变形并关闭顶层;印度热浪持续数月,多地引发严重的“用水荒”;越南连续高温导致咖啡园干旱绝收风险;中国南方多省遭遇持续性暴雨并引发洪涝。2024年,全球因极端天气损失超5500亿美元,而2025年“热旱涝”灾害链可能将更加频繁。

正如20世纪30年代“大萧条”对宏观经济的重塑,由气候变化带来的一系列环境、社会和经济风险也亟须突破传统思维来应对,以自然资本为基石重塑未来金融市场和管理体系或是以再生型思维发展可持续经济战略的希望。正如“绿水青山就是金山银山”所代表的东方智慧隐喻,巧妙地揭示了“绿水青山”与“金山银山”间环境保护和经济发展之间的关系。

全球进入气候沸腾时代

由气候变化引发的连锁效应正在发生。2024年“美国历史上最昂贵的山火”——加州山火造成经济损失达1500亿美元,但早在此次山火前加州保险市场就已经因火灾频发纷纷退出地区市场。2020—2022年间保险公司拒签该州280万份房屋保险,加州最大的保险公司自2023年起不再接受新房屋保险申请,并在2024年取消了72000份险单,当地居民面临无保可投的情况。

2023年,联合国秘书长古特雷斯用“全球变暖的时代已经结束,全球沸腾的时代已然到来”来警示气候变化的严峻性,2024年被世界气象组织(WMO)确认为有记录以来最热的一年。

2025年,根据中国气象局近日发布的《中国气候变化蓝皮书(2025)》,全球气候系统变暖的事实和趋势将持续并加剧,全球海洋变暖、海平面上升、冰川消融等将出现显著加速现象,并将与气候系统变暖形成正反馈效应,导致区域或局地性加剧升温。我国处于全球气候变化的敏感区和影响显著区,温度升温速率或高于同期全球平均水平。2024年我国气候风险指数已达自1961年以来最高,极端天气事件或进一步呈现增多、增强的气候风险指数升高趋势。值得注意的是,根据世界经济论坛《2025年全球风险报告》强调,环境风险——尤其是生态系统的崩溃将带来一系列连锁效应,是全球稳定面临的最大威胁之一。

从自然资源到自然资本

1.传统经济:有限“自然资源”的效率匹配

长期以来,我们都容易把自然的存在看作理所当然,自然以零成本提供了持续的生态效应、社会和经济发展所需的生产资料。传统国家经济发展指标国内生产总值(GDP)也未将自然资源的消耗纳入计算公式,主要反映经济活动总产出的“加减”变化,即国家在一定时期内生产的所有产品和服务的总值。由于GDP缺乏对自然资源方面的核算,极易出现因GDP增长而导致自然资源逐年减少的情况,并引发一系列透支自然资本导致生态系统退化等负外部性影响。

2.环境退化对经济的影响

根据标准普尔全球可持续发展研究,标准普尔全球1200指数中85%的公司在直接运营中严重依赖自然资源所提供的生态系统产品和服务。当“环境退化——气候变化”形成正反馈循环,风险也呈指数级放大。从直接资产损失来看,在1980—1999年和2000—2019年期间与气候有关的自然灾害增加了约74%,全球经济损失翻了一番达到2.97万亿美元。同时,由灾害进一步引发的自然损失如农作物减产、大宗商品价格上涨等供应冲击,可能加剧通货膨胀,增大财政压力并波及债务可持续性等。加之近年来极端天气愈加频繁,导致全球各地损失严重。

3.可持续经济:“自然资本”的价值发现

根据国际金融公司(IFC)2020年的研究估计,自然资本每年为全球经济贡献约44万亿美元。自然资本与能源、交通一样是社会基础设施,提供重要但被低估的生产要素和服务价值。经济合作与发展组织(OECD)将自然资本定义为社会福祉和经济活动创造价值的可再生和不可再生资源(如植物、矿物、水、空气)和生态系统服务的存量;其中生态系统服务,如气候调节、水净化和授粉,是自然资本的关键产出,也是社会和经济稳定的基础。

按照“产品功能和服务特性”,自然资本可分为以下三类:

自然资本存量资产,由自然提供的,包括所有的动物、植物和矿物,以及热、光,甚至细菌和病毒等。

自然资本服务,自然提供给社会直接利益的商品和服务,包括利用湖泊、海洋和河流进行娱乐,将植物材料变成衣服,用石头建造房屋,以及利用水力、风能和太阳能发电。

生态系统服务,无需人为干预,由自然资本存在即发生的服务功能,包括气候调节、植物授粉、树木提供的防洪,以及泥炭地和森林吸收和储存碳等。

联合国环境经济核算体系(System of Environmental Economic Accounting,SEEA)已将土地、土壤、木材、水生资源和矿产在内的七类自然资本存量资产纳入环境经济框架。国民经济核算体系(System of National Accounts,SNA)也在2025年进行了2008年以来最重大的调整,包含更新自然资本认定、会计处理、所有权和交易规则等。值得注意的是,生态系统服务方面的价值目前因难以衡量而暂未被纳入核算体系,但包含中国在内的许多国家,已通过金融化自然资本的形式,开展了包括碳足迹、水足迹等生态足迹的价值转换金融创新,以及以碳市场和水权交易为探索的环境权益交易。

可持续发展时代的未来资本

“绿水青山就是金山银山”巧妙地揭示了“绿水青山”与“金山银山”间环境保护和经济发展之间的关系。

1.ESG:寻找有投资价值的可持续发展企业

在当前气候沸腾的时代,标准普尔全球可持续发展研究发现,气候风险和生物多样性风险敞口较高的企业,市场估值将受到负面影响。污染物非法排放对环境和周边社区造成的负面影响、违法改变土地用途对土地资源和环境的破坏、环评造假的管理失责等,给周边社区居民、投资者、客户和供应商等利益相关方均带来直接和间接各种资本意义上的毁损。

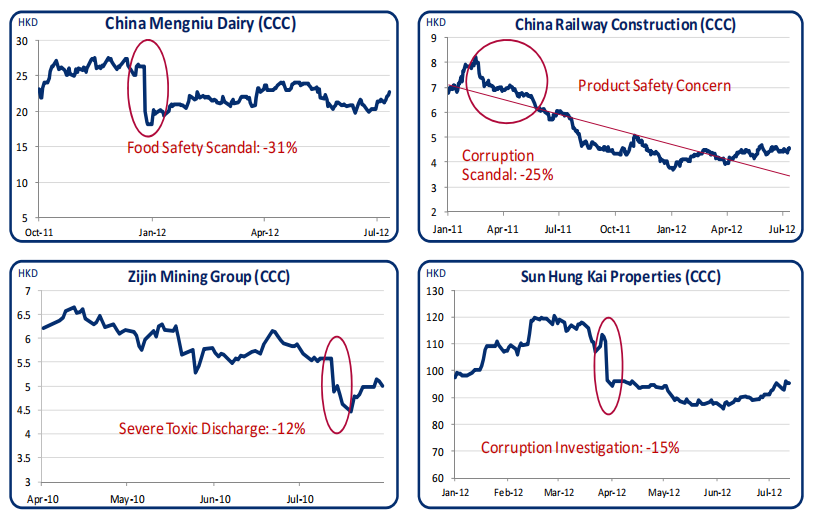

从一些具有时差的巧妙观察可以发现,在中国还未留意ESG管理叙事的时候,根据2012年MSCI亚太区中国报告观察,多个企业曾因食品安全、基础设施建设安全问题、有毒物排放、腐败调查等事件分别导致H股股价下跌31%、25%、12%和15%。

图1. ESG事件对股价的影响

资料来源:MSCI ESG IVA Country Report:China

环境、社会和治理(ESG)作为价值发现的有力工具,近年来全球投资者和金融机构越来越重视ESG投资,通过筛选和投资表现优异的公司带来可持续的收益和分红。个人投资者也可参考上市公司披露的ESG报告进行基本面筛选并开展投资,并对高风险企业有了更多规避的可能。在ESG导向下,企业一方面通过遵循财政部等多部门发布的《企业可持续披露准则》和交易所《上市公司可持续发展报告》,可优化ESG管理要素和效率,降低监管处罚风险,发现在传统管理框架中的可持续风险点和转型机遇,提高企业在市场中的长期竞争力;另一方面则可获得更多可持续投资者的市场青睐和绿色金融融资优势。

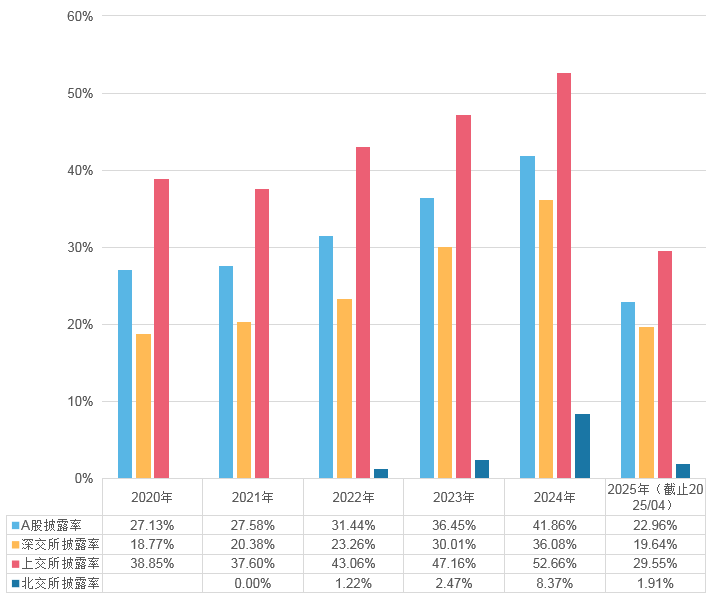

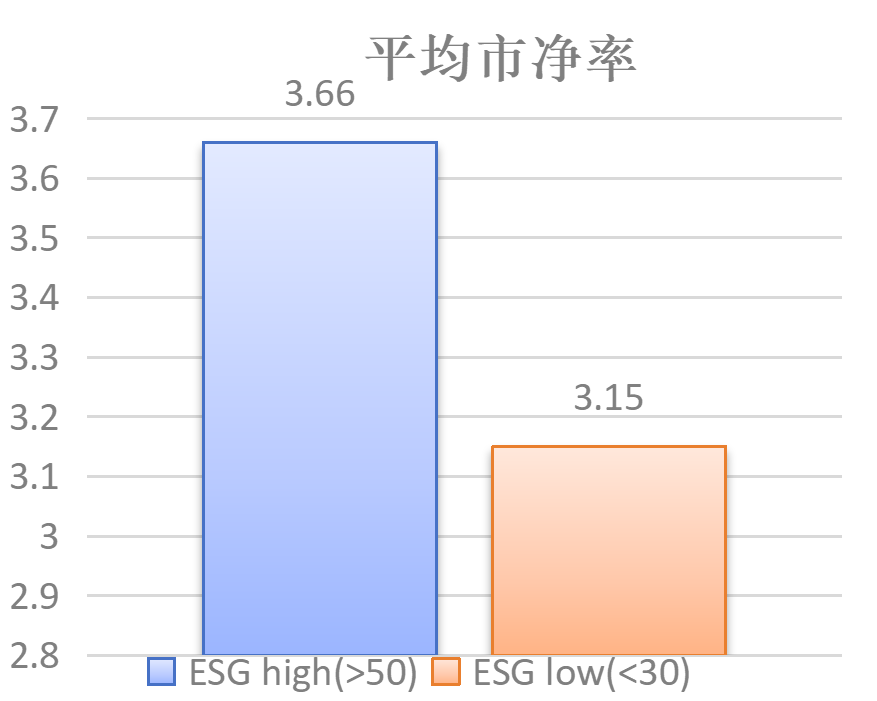

根据中央财经大学绿色金融国际研究院截至2025年的统计数据,A股上市公司ESG报告/社会责任报告披露的比率在近年来逐年提高,整体披露比率已超过40%,上市公司对可持续信息披露的重视程度逐渐攀升。分交易所来看,上交所的披露比率高于深交所,上交所披露比率已经超过50%,深交所披露比率达36%。北交所由于成立时间短,目前披露可持续信息的公司数量较少。同时,通过ESG评级结果可观察到上市企业ESG评分较高的公司市净率显著优于ESG评分较低的公司,良好的企业ESG管理实践有助于提升公司整体经营效益。

图2. 上市公司《可持续发展报告披露》比例(2025年)

图3. ESG评级与平均市净率

同时值得注意的是,财政部和三大交易所关于《可持续发展报告》披露中均有所提及的“双重重要性”中的财务重要性,便是对自然资本、社会要素的依赖和货币化探索。例如,“环境损益账户”是企业按照财务会计学的方法核算对与自然相关生产要素的依赖和影响。彪马是2011年首批推出环境损益账户的公司之一,用货币化计量管理自然资源需求的方式,帮助彪马确定了其运营中对环境影响的关键驱动因素,提高了管理和原材料使用效率,并推动了一系列可持续采购的调整优化。

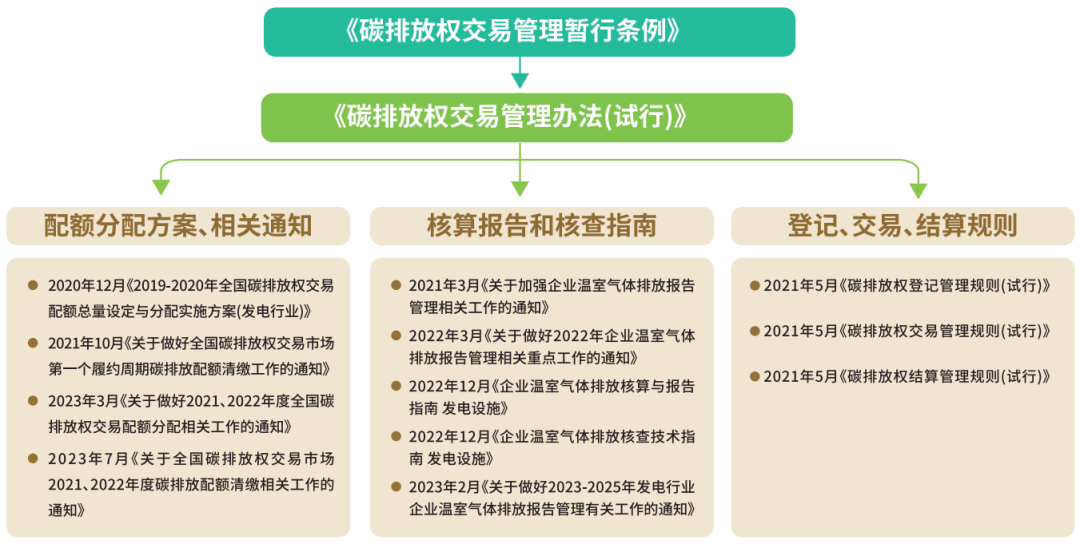

2.碳资产:从碳市场到碳积分

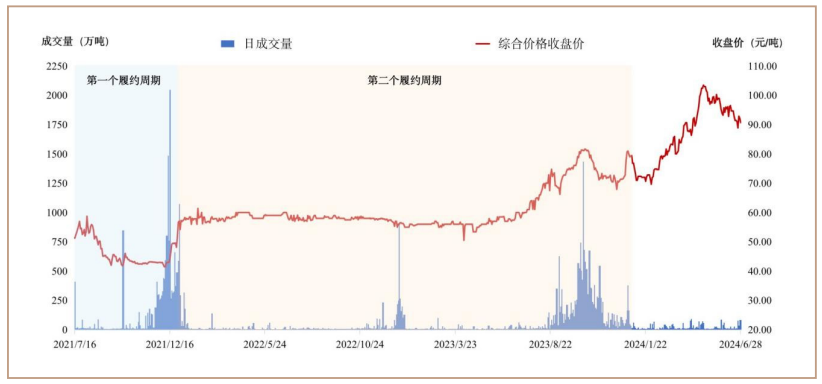

碳资产是通过货币化温室气体排放权的方式,将其认定为可定价、可交易等具有经济价值特征的未来资产。2021年,《碳排放权交易管理办法(试行)》标志着中国全国碳市场正式启动上线;2024年,国务院发布我国应对气候变化的首部专项法规《碳排放权交易管理暂行条例》。随着全国碳市场制度体系逐步完善健全,交易主体也展现出更多积极性和活跃度,2024年上半年月均成交量、月均参与交易的重点排放单位数量较2022年同期分别上涨49.54%、90.79%。

图4. 全国碳排放权交易市场政策法规架构

图5. 全国碳排放权交易市场交易运行情况(截至2024年上半年)

资料来源:全国碳市场发展报告(2024)

个人碳账户也正在试点推进中。浙江省衢州市作为国家级绿色金融改革创新试验区,2018年起积极探索打通从企业到个人的碳账户建设。据中国人民银行衢州市分行统计数据,截至2024年7月当地已建立个人碳账户218万户(占常住人口比率95%),累计减少个人碳排放5.92万吨。在2024年,衢州进一步将个人碳账户与“两新”促消费活动相结合,发布《衢州市进一步推动消费品以旧换新行动方案》,明确个人碳账户积分可兑换现金抵用券,3000碳积分最高直接抵扣现金5000元。

3.未来资本:探索可持续发展经济范式的飞轮效应

当前,全球各国都在围绕自然资本领域进行着充满想象力的探索。除可以持续推进碳会计、内部碳定价、ESG预算管理等,逐步将可持续发展议题货币化;碳市场逐步扩大交易范围,碳积分进一步打通从个人到企业的链路,推动惠益机制、碳信用开放、个人和企业金融产品开发等多样探索。我国在2024年1月发布的《生物多样性保护战略与行动计划》中也明确提出要深化生态系统服务付费机制,探索建立市场化生物多样性保护恢复补偿机制,建设生物多样性遗传资源获取与惠益分享机制,此举或可扩充从群体到个人可参与生态产品的可交易、可抵押、可变现的场景。

自2021年以来,英国英格兰地区将建筑和土地开发与自然资本相结合,正在大力发展“生物多样性净增益”管理要求,并据Wildlife and Countryside Link估计,生物多样性净收益市场每年可价值两亿英镑,并有望到2030年为自然恢复创造十亿英镑的资金池;同时,包含但不限于增强自然授粉、防洪和碳封存等“生物多样性净增益”价值可达约96亿英镑。

2025年7月,摩根大通旗下区块链部门Kinexys联合S&P Global Commodity Insights、EcoRegistry与International Carbon Registry(ICR)正在启动碳信用代币化初步试点项目,试图提升标准化的碳市场基础设施,增强金融创新的流动性,加速推动碳市场的数字化变革。

未来,自然资本领域的探索和开发,或许也将像“注意力经济”在互联网和社交媒体的发展下向传统经济规律发起的挑战一样,待可持续发展经济范式随着政策、市场运行机制和绿色消费导向逐步走向完善,市场会着变得更为积极和活跃。

点击查看原文 https://mp.weixin.qq.com/s/gq3Evb5A1K9MwEm724b5Rw?scene=25&sessionid=1925145515#wechat_redirect