近日,歌手郑智化因无法直接推行轮椅登机事件得到公众广泛关注,反映出无障碍设施从设计到实施环节依然存在的诸多盲区,更凸显当前城市建设过程中包容性缺乏。城市如何基于平等和非歧视性的规划和设计,是让更多残障人士能够与非残障人士同行共处的前提和条件,也是如何通过城市治理向社会公众传达平等意识,构建包容性城市的关键。无障碍城市建设同时也需要公众的集思广益和生活体历反馈,是公众参与城市治理、提高城市交流和归属感的重要载体。本文将从“ESG与城市规划”中的社会维度展开,讨论更具包容性的无障碍城市发展规划和社会实践,如何通过看见更多的“少数”群体,带来更多的可持续发展动力。

一、残障的定义、范围和人口比例

(一)残障的定义、类型和障碍范围

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)对“残障”的定义,残障是患有脑瘫、唐氏综合症和抑郁症等不同健康状况的个人,与消极态度、交通不便和公共建筑不便以及社会支持有限等个人和环境因素相互作用的结果。

残障的类型包含影响独立个体的视觉、运动、思考、记忆、学习、沟通、听力、心理健康、社会关系等能力。

关于残障的障碍范围则分为三个维度讨论,即身体或精神上的任何状况(损伤),使有条件的人更难以进行某些活动(活动限制)和与周围世界互动(参与限制)。“损伤”是身体结构或功能的损失或异常;“活动限制”发生在个人层面;“参与限制”涉及难以参与生活角色(如学习和就业)。

因不同健康状况导致的“障碍”和障碍程度,由所处的社会环境和条件定义。

(二)残障人口和逐渐扩大的比例[1]

根据世界卫生组织(WHO)截至2023年关于残障人士的数据统计,全球约有13亿人(占全球人口的16%),即每六个人中即有一人存在严重残障。且相关数字正在因人口老龄化、非传染性疾病(含抑郁症等)流行率的上升而在不断增加。

在欧盟,根据欧盟统计局截至2024年数据,欧盟16岁以上人口中有24%,约1.07亿人(即四分之一的成年人)患有某种形式的残疾。其中,拉脱维亚的残障人士比例最高达41.2%,其次为芬兰的34.9%。

在中国,根据2006年中国残联开展的第二次全国残疾人抽样调查结果,全国各类残疾人总数为8296万人,占全国总人口比例的6.34%。后续主要通过持证残疾人基本服务和需求情况建立大数据系统分析,暂未更新残疾人人口统计数据。2025年,中国残疾人联合会发布的《2024年残疾人事业发展统计公报》显示,2024年全国城乡持证残疾人的就业人数为914.4万人,新增51.2万人。

二、需关注的残障人士所处社会现况和ESG议题

(一)年龄增长是发生“残障”的重要因素

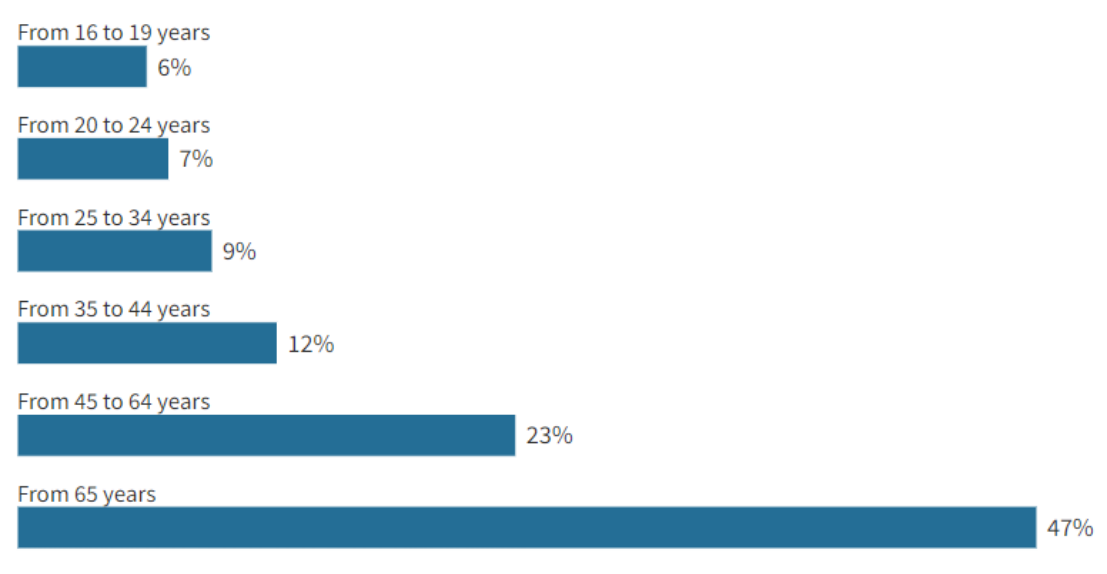

相较于大众认知下的先天障碍比例,根据欧盟统计局年龄组的数据分析,排除各年龄组面临相似概率下意外事件的致残因素,可显示出部分随着年龄增长导致的人体健康状态下滑、与所处社会互动环境变化等导致的障碍情况,是发生残障统计比例上升的主要原因。45岁以上的残障比例较44岁及之前增加了11%,65岁以上相较45-64岁年龄段的残障比例进一步上升24%,高达47%。

图1 欧盟各年龄层残障比例

资料来源:欧盟统计局

中国也有相似情况,在《中国康复医学》残疾人康复管理章节中对残疾人群分布特征分析为,60岁以上的老年人所占比例最高,约为39.72%,15岁以下儿童占15.83%。

(二)基于欧盟统计数据,残障人士面临的社会挑战

欧盟已将残障人士交通、旅游、文化、医疗等关键场景纳入基本权利战略、产品和服务也从设计阶段开始以无障碍法案形式进行市场引导和约束等,在国际社会的基础设施和制度保障均处领先地位。但在近年欧盟调查统计显示,残障人士在实际生活中仍较非残障人士面临更多的社会挑战。

1/2的人表示受到歧视。许多残障人士因为残疾而受到恶劣或不公平的对待。2023年,欧洲晴雨表的一项调查显示,54%的残障人士感到受到歧视。

1/5的人失业。2020年,20-26岁的残障人士中有17.7%失业,而同年龄段的非残障人士中失业的比例为8.6%,将导致残障人士相对更缺乏经济自主权。

1/3的人面临贫困或社会排斥的风险。2024年,29%的残障人士面临贫困或社会排斥的风险,而非残障人士此比例为18%。

1/5的人更早离开学校。残障人士的早退率是非残障人士的两倍。许多残障青年就读特殊学校,难以获得主流教育和培训:只有29%的人获得高等教育学位(中学以上教育),而非残障人士此比例为44%。

医疗需求未得到满足的可能性比非残障人士高出4倍。每个人都有权获得预防性保健和医疗,但对于残障人士来说,医疗保健往往过于昂贵、路途遥远,且需要等待较长时间。

1/5是暴力受害者。残障人士,尤其是妇女、老人和儿童,在家庭和护理机构遭受暴力和虐待的风险更大:17%的残障人士是暴力受害者,而非残障人士此比例仅为8%。

三、ESG支持无障碍城市规划

笔者曾在《ESG与城市规划:以人为本的城市建设如何支持缓解气候变化》中讨论过“可持续发展城市中的ESG”,联合国《2030议程》和人居署发布的《新城市议程》已将城市作为可持续发展社会和经济载体,是实现包容、安全和有韧性空间的实施场景,城市空间的公平性也是引导市民如何建立与自然和社会的关系,影响工作生活平衡、幸福感和心理健康的关键,与支持平等和非歧视等人权意识传递具有深层的相关性。

(一)从气候和环境向社会迁移的议题

由气候变化导致的极端天气和自然灾害将进一步延伸至社会议题。

一是受限于过往教育和不同的健康状况,残障人士更易成为贫富差距两极分化的气候风险边缘人群。气候危机导致的经济短期下行,残障人士或面临更为显著的失业、社会歧视和多种形式暴力;同时,残障人士因不同的健康状况,较非残障人士会面临更多形式的气候敏感疾病,气候医疗成本的上升,也将进一步导致贫困、更短的受教育时长、更少的社会发展机会等长期的螺旋式下行。

二是极端天气引发灾害事件对人造成的物理损伤、更多的气候敏感疾病、气候焦虑导致的心理及情绪问题,社会或将出现更多的气候“残障”人口。如气候变化可能促进过敏性疾病的发生与发展,并为情绪问题埋下隐患,其中过敏性紫癜是由过敏反应导致的血管壁发炎,久站久坐均可能加重病情并引发肾损伤,治疗期多建议轮椅辅助。因而如何通过减少空间环境中的障碍,提高气候、环境和障碍体验的认知,降低气候残障人士在社会活动中的摩擦体验,是从长期的无障碍基础设施补全计划,减缓城市由气候引发更多一系列社会矛盾的机会场景。

三是气候变化、社会意识和经济环境等多因素下的生育率降低、人口老龄化和气候医疗成本增加,会进一步加剧长期社会保障系统压力。在劳动年龄段内的残障人士在无障碍条件情况下,可与非残障人士拥有同样的社会参与度和贡献力量;同时,老龄人口虽存在部分健康状况下降出现出行障碍、活动范围缩小,但通过合理的无障碍城市规划和基础设施支持的情况下,如城市空间密度和活动空间等生活场景设计,可通过有效降低出行难度以及意外伤害,降低老年人对家庭照护的依赖程度、促进家庭关系的和睦,避免更高的医疗支出,无障碍的生活场景也可提高老年人的心理健康。

(二)ESG支持无障碍城市规划

1. 无障碍城市规划

无障碍城市建设是衡量一个城市文明程度和国际化现代化程度的重要指标。根据《深圳市无障碍城市战略规划(2020-2035)》对“无障碍城市规划”的定义,无障碍城市是指通过无障碍理念文化、制度规则、器物环境等维度,设计、规划、建设、改造和管理城市,以便有需要者自主、安全、便捷和有尊严地通行道路、出入建筑、交流信息、获取服务和融合社会的城市。

2.基于ESG框架的无障碍城市规划

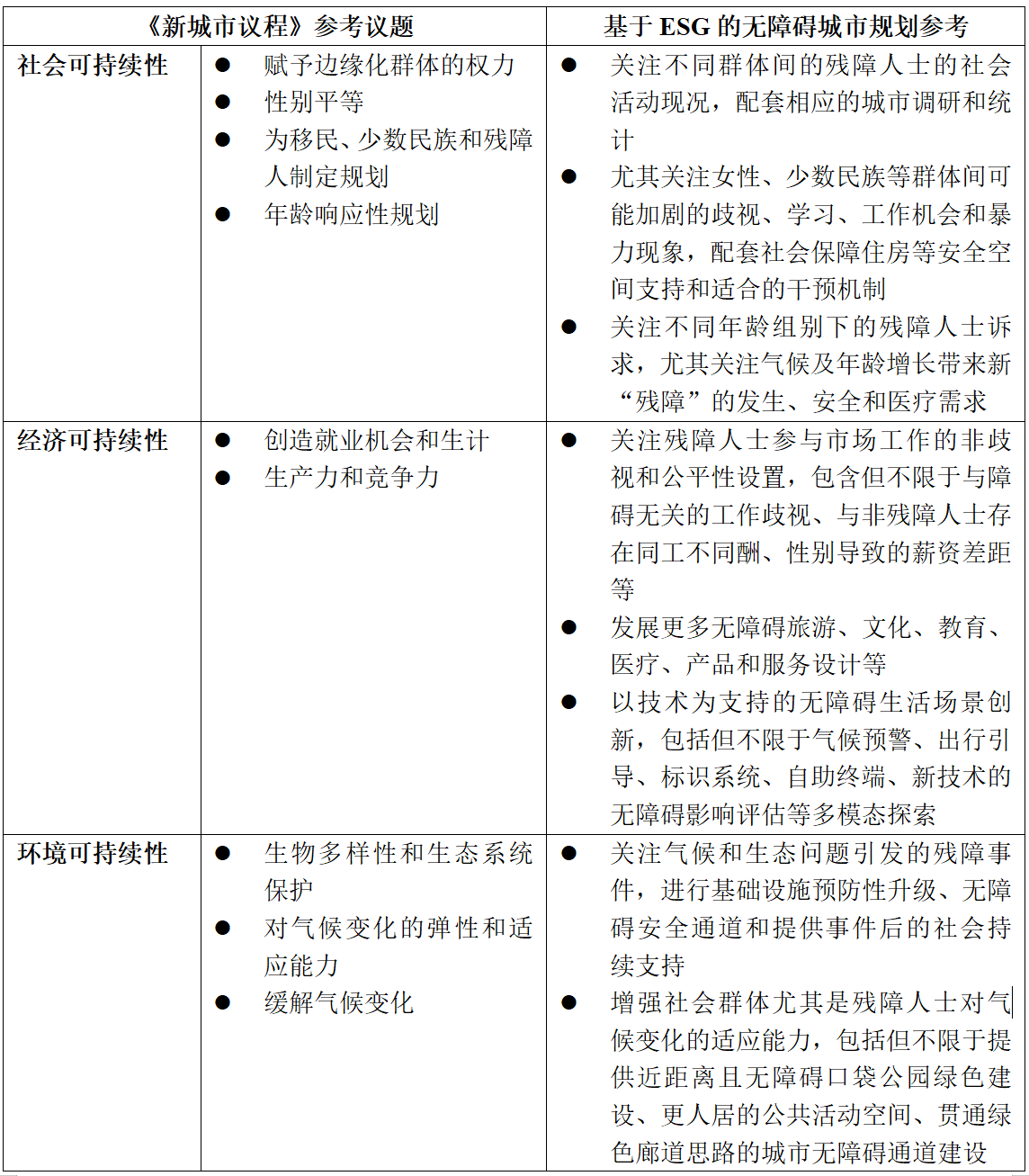

从联合国人居署关于《新城市议程》基于联合国可持续发展目标11(SDG 11)对社会、经济、环境和空间可持续性发展进行指向和探讨,以ESG框架为参考的无障碍城市规划,可平衡环境和气候议题下更多元需求的平等和非歧视城市建设。

表1 基于无障碍城市建设需求下的《新城市议程》

资料来源:联合国人居署,中央财经大学绿色金融国际研究院

四、国内外无障碍城市设计示范

(一)以欧盟的无障碍城市出行为例

欧洲在城市“无障碍出行”方面,从早期的“反歧视”到现在已作为“通用设计”标准的常态化实践,并落实到“法规—标准—资金—监督—处罚”的完整闭环,覆盖物理设施、数字信息、服务流程三大维度。值得注意的是,欧盟设立有“无障碍城市奖”,以表彰那些致力于为残障人士创造无障碍环境的城市。

在政策和法令要求方面,欧洲交通部长会议早在2006年提出“完全无障碍公共交通”法定框架;2024年新版框架进一步把“认知障碍、精神障碍”纳入法定定义;欧盟委员会2020年发布的《可持续与智能出行战略》中除对交通领域提出减排90%要求之外,同时提出出行需对所有人公平公正,明确“所有新交通工具、新服务上线前须先做无障碍影响评估”;2021年欧盟委员会通过的《残疾人权利战略(2021-2030)》中“2030年前实现残疾人自由在欧盟境内流动”要求交通、旅游、文化、医疗等关键场景“零预约”或“最短预约”即可使用无障碍服务 。于2019年发布,2025年6月28日强制执行的《欧洲无障碍法案》要求所有产品和服务均需满足残障人士的需求,其覆盖范围包含但不限于小飞机电脑硬件系统、自助服务终端、电子通讯设备、影音媒体服务、电子书阅读器等,相关法令也将影响我国向欧盟的消费级产品和服务出口领域。

在城市基础设施强制执行标准方面,在铁路出行场景,无障碍基础设施建设要求在所有新建/大修的列车、车站、站台,设置轮椅无障碍厕所、音频-触觉车门提示、站台触觉盲道、售票亭听力环路、48小时内响应的协助预订等内容。在城市公交出行场景,规定低地板高度≤320 mm、车门与站台间隙≤50 mm、车内至少1个750 mm 宽轮椅位、可视-可听下一站信息、对比色扶手。

部分欧洲国家无障碍出行示范,德国柏林的173座地铁中75%装有无障碍电梯,70% 配盲人引导系统;2025年起对全部6500处公交站台面加高22 cm,实现轮椅“无坡板”直接上车。荷兰阿姆斯特丹计划在2023年和2024年投资50万欧元(约合385万人民币),以加快优化公交站的可达性,到2030年实现63%的公交站无障碍改造。法国巴黎计划2024年在每个区设立至少一个无障碍街区(QAA),方便所有市民,包括携带婴儿车的家庭和残障人士在“十五分钟”范围内享受市政服务。

(二)香港无障碍旅游潮

香港自2008年起把“无障碍”纳入城市基建与旅游推广,近年来凭借完善的无障碍基础措施,已吸引大量行动不便及残障人士游客,成为全球无障碍旅游的典范。

在政策引导方面,劳工及福利局发布《政府建筑物、设施和服务的无障碍事宜》及一系列配套文件,对新建及翻新的政府、商业、旅游、交通设施提出指导和施行标准;2022版把“认知障碍友好”“感官辅助”纳入条文,范围扩大到人行天桥、海滨长廊、郊野径等“城市风景”。

在交通网络出行方面,香港地铁车站均备“宽闸机+升降机+轮椅坡道+月台缓冲垫”,2024年起在10个换乘大站加装“电动轮椅充电柜”,列示充电站位置清单,并试点“预约陪同”服务,可提前12小时登记站内专人接送。同时,为了避免出行意外,减少视觉障碍,特标识防踩空倒数。地面交通领域,巴士九成以上为超低地台,车门地板离地25 cm并附自动斜板;电车、小巴、渡轮划出轮椅专区并设折叠坡道。同时,运输署为伤残人士服务提供公共交通指南、收费区免费行车申请等支持和福利项目,也针对伤残人士和接载残疾人士泊车许可管理等提高公众行为意识的约束要求。

在具体城市游览方面,香港旅游发展局提供完备的信息与服务配套,包含无障碍出行的市内交通指导、自助游提供“无障碍信息地图”;同时有香港伤残青年协会编制的“无障碍去街Guide”,介绍热门且方便的旅游线路、无障碍停车位和洗手间位置,在各路线和景区提示“易达/无障碍/推介”指数,差异化建议轮椅/手杖使用者的游览情况等。

(三)深圳立法推行无障碍城市建设

深圳是我国最早出台无障碍建设政策的地区之一,更是在全国率先以地方立法形式推动无障碍环境(2010)和无障碍城市(2021)建设的地区。在《深圳经济特区无障碍城市建设条例》将受益群体从残疾人扩展到儿童、孕妇、老年人及其他有需要人群,进一步扩大的无障碍设施受益范围,可有效传递无障碍城市建设的重要性和与市民生活相关基础设施可触及的公平性。

无障碍城市建设作为城市规划和城市网络顶层设计,深圳市规划和自然资源局、住房建设局接连发布《深圳市城市规划标准与准则》《深圳市建筑设计规则》《深圳市无障碍设计标准》等一系列配套文件和高于国家要求的无障碍设计标准。2024年,深圳入选全国首批无障碍建设示范城市创建名单,并印发《深圳市无障碍城市专项规划(2023—2035年)》,进一步探索无障碍城市内涵和实施路径。

具体来看,在深圳市福田中心区5.3平方公里的智慧无障碍街区,路面采用下沉式井盖;路口提前降坡、消除地块高差;38个红绿灯路口全部设置过街盲道钟,并为1213根智慧灯杆装上1281个智慧之眼,用视频AI技术精准识别特殊群体步态,同步延长信号灯时长,确保行人有足够的过街时间等行动。

歌手郑智化在深圳机场遇到的登机障碍,反映出深圳作为全国无障碍发展先行城市,在早期发展和建设过程中在不同场景下的执行仍有值得进一步完善和更多“以人为本”的细节去探索。但在事件背后的舆论,则亟需提升公众对残障人士的认知和理解,并通过包含适老化、气候韧性议题在内的全国无障碍城市规划建设加以引导和影响。

*本文将用残障、残障人士作为描述对象,强调导致“障碍”的是客观条件,与学术研究领域和国际“以人为本”标准对应(people with disabilities);部分为保证与文件和政策内容相一致,延用残疾人表述。

脚注

[1] 不同国家对残障人士的认定标准存在差异,故统计数据仅作展示和参考,不完全具有可比性。

参考文献

[1] European Council,Disability in the EU: facts and figures,<https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/disability-eu-facts-figures/#0>

[2] WHO,Disability,<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

[3] 江传曾,新时期残障人口发展与问题研究,<https://chuangshi.qq.com/read/32601742/17>[4] 香港特别行政区政府运输署,伤残人士服务,<https://www.td.gov.hk/sc/public_services/services_for_the_people_with_disabilities/index.html>

[5] 香港旅游发展局,无障碍旅游,<https://www.discoverhongkong.cn/china/plan/traveller-info/accessibletravel.html>

[6] 清华同衡规划播报,2024全球城市热点追踪(下),<https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTMyNzIzOA==&mid=2650862589&idx=2&sn=256806e82a595f9806b9baf351920dd6&poc_token=HH0UC2mj8_k0WTBBkkgfvH2ZaA6DB3kQx0gmNTWi>

[7] 中国残疾人联合会,2024年残疾人事业发展统计公报, <https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zccx/tjgb/1706f34657364af9a52b67f77d8c9f2b.htm>

相关文章:

1、IIGF观点|邓洁琳:ESG与城市规划:可持续城市建设推动应对气候变化浅析

2、IIGF观点 | 邓洁琳:从ESG视角看城市更新和再野化需求

3、IIGF观点 | 邓洁琳:浅析可持续教育赋能气候行动的国际实践与中国响应

4、IIGF观点 | 邓洁琳:绿色贸易壁垒——既是短期挑战也是可持续发展长期引擎

作者:

邓洁琳 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,杭州市上城区绿色价值投资研究院研究员