在全球可持续发展不断深化的背景下,环境、社会和治理(ESG)已成为衡量企业长期价值和社会责任的重要标准。在2025年政府工作报告中明确提出,协同推进将碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型的目标。3月5日发布的《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》也对提升金融机构服务能力和支持强度做出了要求,提出加强应对气候变化和绿色低碳转型过程中的金融风险管理,强化绿色金融数据治理,防范“洗绿”、“漂绿”风险。

银行业作为现代经济体系的核心枢纽,不仅承担着促进经济高质量增长的使命,更承担着优化资本配置、引导产业转型、推动绿色转型低碳发展的重要职责,银行业的ESG实践已成为重塑行业竞争格局、实现可持续发展的关键驱动力。本文将深入剖析2024年银行业ESG关键议题及发展趋势,通过分析银行业ESG绩效表现,为银行业ESG发展提供前瞻性洞察和战略性建议,助力银行业在可持续发展进程中实现经济效益与社会价值的统一。

一、行业ESG关键议题重点剖析

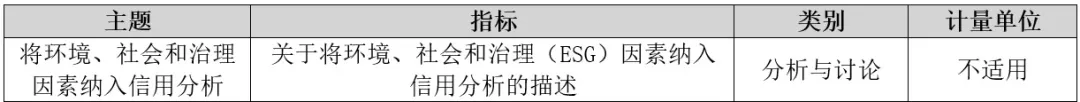

(一)ISSB行业指标

本文采用申万一级行业中“银行”分类作为银行业划分标准,即业务范围包括接受存款,为个人、企业及社会项目(如基础设施、房地产等)提供贷款范畴。根据《IFRS可持续披露准则——气候相关披露行业实施指南》相关内容,重点分析“商业银行”板块的可持续披露主题。相关指标和目标方面,IFRS S1要求银行从治理、战略、风险管理、指标和目标四个维度进行可持续信息披露,而IFRS S2则是对披露气候相关风险和机遇信息,以及开展气候情景分析提出了明确的强制要求。如表1所示,IFRS S2要求银行对国际排放核算工具温室气体(GHG)范围三中的投融资排放量信息进行披露,并使用气候情景分析工具如气候压力测试量化风险敞口,将环境、社会和治理(ESG)因素纳入信用分析。

表 1 可持续披露主题和指标

数据来源:ISSB,中央财经大学绿色金融国际研究院整理

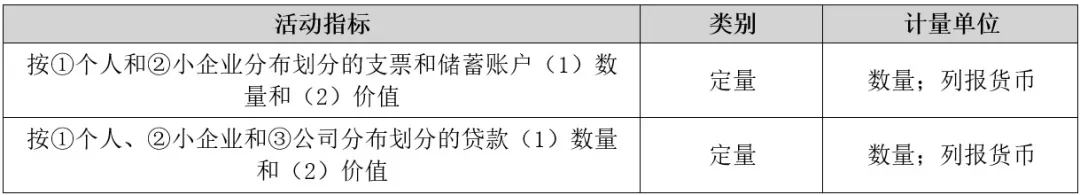

具体而言,如表2所示,在活动指标上,IFRS S2要求银行在个人、小企业和公司三个维度上计量其气候风险敞口,说明自身在可持续发展趋势下的气候变化相关风险和机遇,以帮助报告使用者做出决策。

表 2 可持续活动指标

数据来源:ISSB,中央财经大学绿色金融国际研究院整理

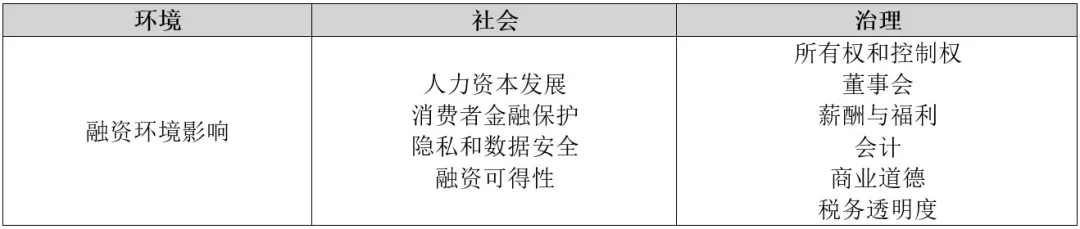

(二)MSCI行业特色实质性议题

根据全球行业分类标准(GICS),本文所界定的银行业与子行业“区域银行”的主营业务范畴相对应。如表3所示,区域银行在MSCI ESG评级模型中的关键议题为:环境(E)支柱下的融资环境影响;社会(S)支柱下人力资本发展、消费者金融保护、隐私和数据安全以及融资可得性。治理(G)支柱所涉及的关键议题包括所有权和控制权、董事会、薪酬与福利、会计、商业道德、税务透明度,对全行业ESG评级具有普遍重要性。其中,社会(S)支柱占比最大,总占比为53.9%,其次为治理(G)支柱,这说明了银行在社会责任和治理方面的重要性,以消费者金融保护为例,银行需建立健全的产品风险管理系统,严格防范不道德的贷款行为,杜绝向消费者销售不当金融产品。

表3 MSCI ESG 关键议题

数据来源:MSCI,中央财经大学绿色金融国际研究院整理

二、行业ESG关键议题重点剖析

(一)银行业ESG重点洞察

1.关注“应对气候变化”,完善风险管理体系

随着全球变暖等气候问题日益严峻,频繁发生的极端气候(如洪水、干旱、台风、高温等)摧毁了房屋、农田和基础设施,导致房地产和农业等行业的企业资产减值及收入下降,从而导致借款人违约风险增加,对银行业产生了不确定性和挑战。与此同时,我国正全面向低碳经济转型,传统高碳行业如煤炭、化工等面临巨大的转型压力,若银行未能及时调整投融资结构,可能会面临转型风险,导致资产贬值甚至坏账的增加。因此,作为我国社会经济重要参与者,银行应完善绿色低碳风控体系,将气候风险纳入银行的全面风险管理体系当中。自2020年来,气候风险压力测试越来越多地出现在中国人民银行和各大银行的年报和工作清单中。2023年11月,金融监管总局发布修订后的《商业银行资本管理办法》推动银行业进一步完善风险管理制度、标准及流程,包括引入更加细化的敞口划分标准,将气候风险纳入风险评估范围,强化压力测试工具。2024年,六大国有大型银行均已披露气候风险压力,其中,工商银行建立并完善了气候风险数据库,开启气候相关风险的量化评估工作;中国银行在2023年年报中披露了气候风险宏观情景压力测试情况;建设银行在2024年半年度可持续金融报告中披露了其将气候或环境风险纳入风险管理全流程。当前,气候变化为银行业带来了长期性、复杂性、极端性和不确定性气候风险,提高气候风险识别、量化和防范能力逐渐成为银行业发展的重要课题。

2.大力发展绿色信贷,引导经济绿色转型

作为我国金融体系的核心支柱,银行业在推动我国经济社会绿色转型过程中发挥着重要作用。2024年4月,中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部等七部门发布《进一步强化金融支持绿色低碳发展指导意见》;同年10月,中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》,进一步明确了绿色金融在推动低碳转型,支持生态文明建设、优化资源配置等方面的关键作用,为以银行为主的金融机构引导资金流向绿色产业提供了政策指引和实践方向。根据中国人民银行数据统计,截至2024年四季度末,本外币绿色贷款余额36.6万亿元,同比增长21.7%,增速比各项贷款高14.5个百分点,全年增长6.52万亿元,其中,投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为12.25和12.44万亿元,占绿色贷款的67.5%。除此之外,据中国银行间市场交易协会披露的2024年度中国绿色债券指数运行分析报告显示,2024年国内共发行各类绿色债券6814.33亿元,托管量2.09万亿元,同比增长5.57%。这说明了银行业正以绿色信贷和绿色债券为核心,持续创新金融产品和服务,助力我国经济实现低碳转型,做好绿色金融大文章。

3.借助金融科技创新普惠金融产品,支持实体经济低碳发展

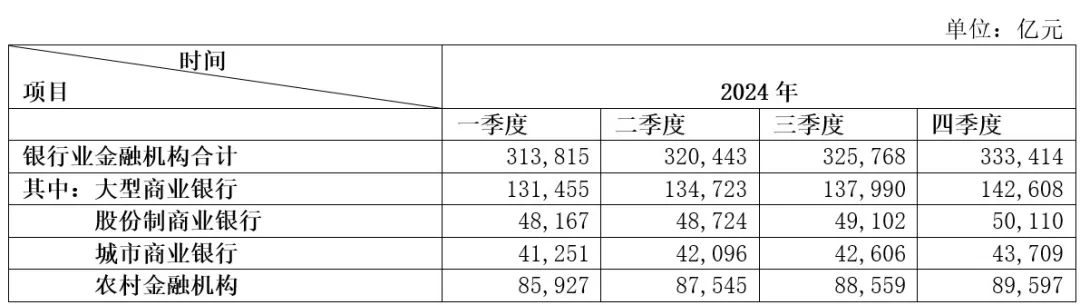

普惠金融、乡村振兴等关键议题是对于银行业企业而言具有行业特色的重点内容,同时是顺应国家战略与制度要求的核心要素。农业和小微企业是我国碳排放的主要来源之一,发展绿色普惠金融是推动农业和小微企业低碳转型的关键手段。2024年3月,国家金融监督管理总局发布《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》,推动银行大力发展与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系,实现普惠信贷 “保量、稳价、优结构”的目标。5月,国家金融管理局总局提出关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见,提出在未来五年实现银行保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成的主要目标,发挥银行保险机构的职能优势,增强金融科技核心竞争力,通过AI、数字化、大数据等科技手段,创新普惠金融产品和服务,深化普惠金融专业化机制建设,为小微企业、乡村振兴等提供精准有效的金融服务。其中,大型商业银行在普惠信贷领域表现尤为出色,如表4所示,2024年四季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款余额为33.3414万亿元,其中,大型商业银行的贷款余额为14.2608万亿元,占比42.77%。除此之外,2024年10月,中国银行上海分行与上海联合征信有限公司联合申报“机遇大语言模型的科创企业普惠信贷服务”项目,旨在利用金融科技为小微企业及普惠客户解答相关产业的扶持政策,推介适配的金融产品与服务方案。这说明了银行业利用金融科技赋能普惠金融成效显著,小微企业金融服务覆盖面和可得性都得到了大幅提升,有效支持实体经济发展。

表 4 2024年银行业金融机构惠普型小微企业贷款情况

数据来源:国家金融监督管理总局,中央财经大学绿色金融国际研究院整理

(二)银行业ESG发展

1.上市银行ESG信息披露完善

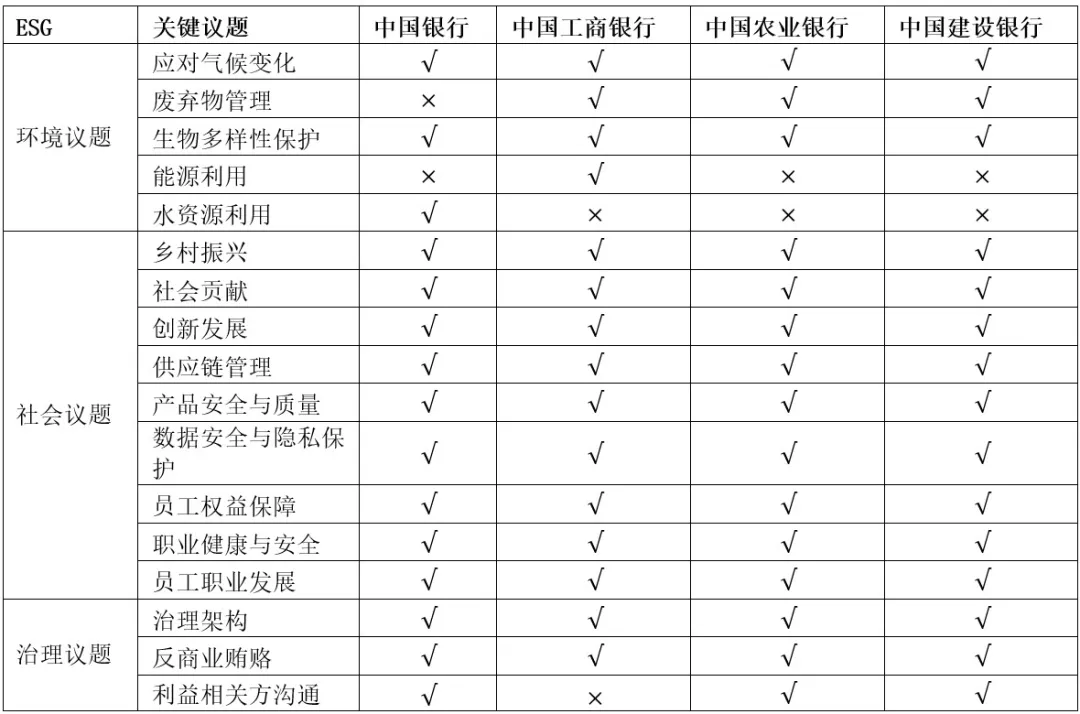

近年来我国上市企业ESG年度报告(或称“可持续发展报告”)发布数量逐渐增长,其中,金融行业ESG披露率最高。据Wind数据统计,以申万行业分类标准划分的41家上市银行2023年年度ESG报告披露率为100%。2024年4月,在中国证监会的指导下,沪深北交易所发布了上市公司可持续发展报告指引,并于5月1日起正式实施。作为我国A股首个统一、标准、实用的ESG披露准则,该文件要求企业围绕治理、战略、影响、风险和机遇管理及指标与目标四个核心内容进行分析和披露。本文选取中国四大行(中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行)为银行业代表,通过整理其2023年度ESG报告,结合《指引》要求披露议题得到表5:

表 5 中国四大行2023年年度ESG报告关键议题披露情况

数据来源:中央财经大学绿色金融国际研究院公开信息整理

如表5所示,中国四大行ESG报告披露内容较为完善,披露内容除了污染排放物、循环经济、科技伦理和反不正当竞争等非银行业适用议题,基本覆盖三大交易所可持续信息披露报告,为我国银行业ESG信息披露起了良好的带头作用。尽管中国四大行ESG报告尚未完全参照三大交易所可持续信息披露报告标准编写,但报告在保持与全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)及国际化标准组织 ISO 26000《社会责任指南(2010)》等标准一致性的同时,也披露了极具中国特色的议题如乡村振兴、创新发展等内容,与三大交易所的可持续信息披露理念相契合。未来我国银行业上市公司在ESG信息披露过程中,可以在全面覆盖国际及本土标准的同时,根据银行自身发展战略和经营特点对披露议题进行调整,提高可持续竞争力。

2.上市银行整体ESG评级较高

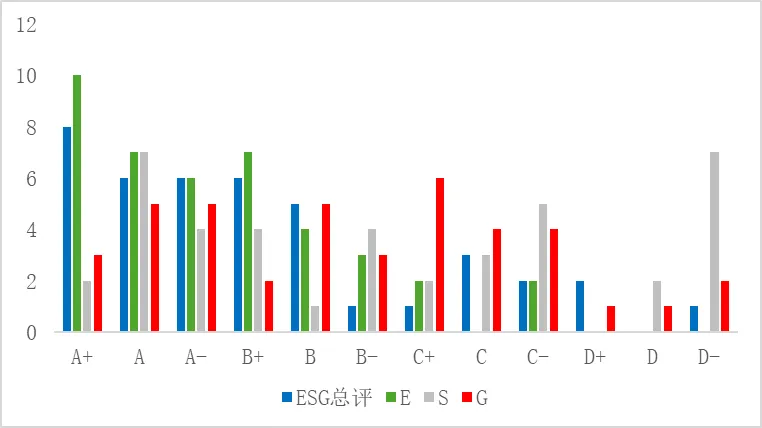

随着全球投资者对可持续投资的兴趣增加,环境、社会与公司治理(ESG)评级已成为评估企业整体表现、筛选投资标的的关键。本文以申万一级行业分类“银行”为标准,筛选出A股41家上市银行的ESG评分结果,图1为其ESG评级分布情况。

图1 我国上市银行ESG评级分布情况

数据来源:中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

如图1所示,我国共有20家上市银行ESG总评级为A级区间(包含A+、A和A-),占48.8%,,其中,环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个细分维度的评级也主要集中在A级区间,说明上市银行ESG评级整体表现优异。然而,在社会(S)和公司治理(G)的评级主要落在B级和C级区间,尤其是有7家上市银行的社会(S)评级都落在D-评级中,反映出部分上市银行在ESG社会实践中存在明显短板,各议题治理水平发展不均衡问题较为突出。因此,未来上市银行更应该关注环境(S)和公司治理(G)的建设,提高ESG建设的整体效果。

三、2024年银行业上市公司ESG绩效分析

(一)银行业上市公司ESG绩效综合分析

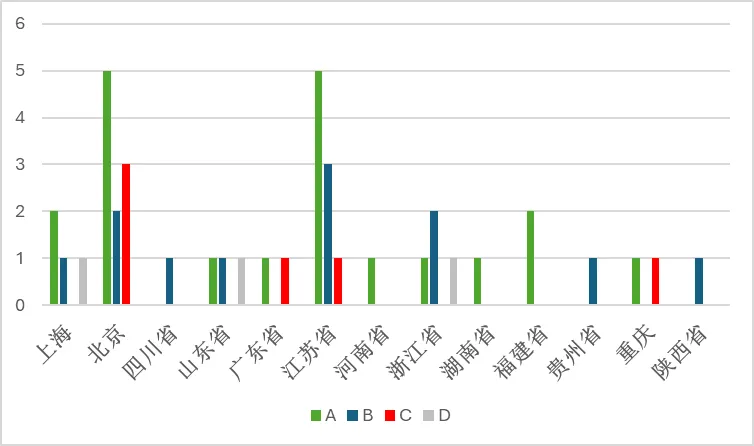

2024年,中国银行业上市公司在ESG领域总体表现良好,主要表现在ESG评分较高,信息披露较完整两个方面。但也存在发展不均衡和评分标准不统一等问题。本文整合A股41家上市银行的ESG评级和分布城市信息,将A+、A、A-评级归纳为A级,同理归纳B级、C级及D级,得到图2。如图2所示,在经济发达地区、规模较大的全国性或城市商业银行的ESG评分要高于经济落后地区、规模较小的农村商业银行。除此之外,由于在不同ESG评分体系中环境(E)、社会(S)和公司治理(G)所占比重不同,故银行业上市公司在不同评分体系中的评分结果也大相径庭。

图2 各省市上市银行ESG评级

数据来源:中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

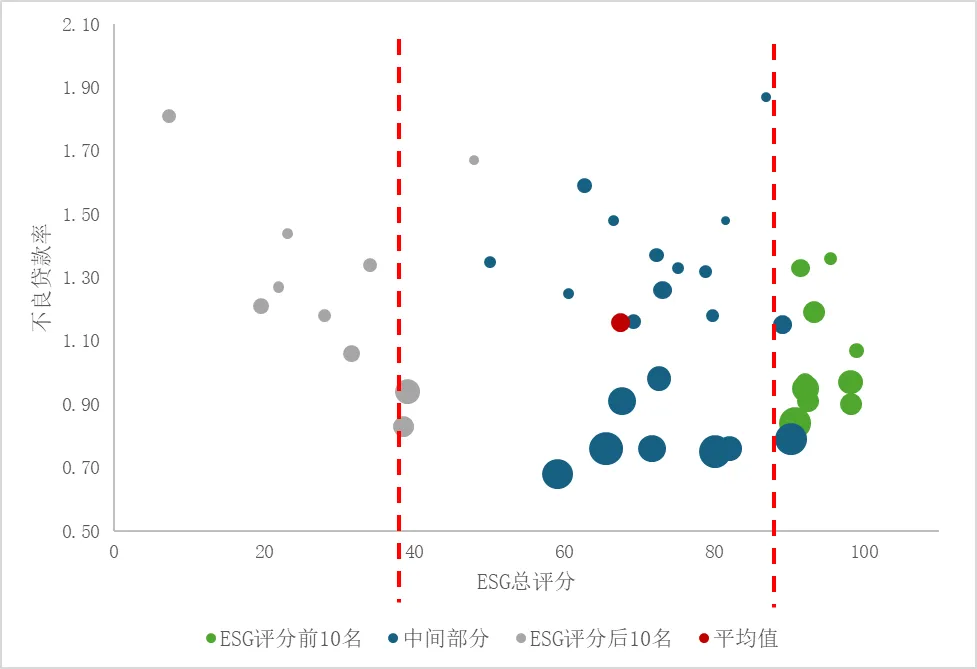

(二)上市银行ESG评级与不良贷款率存在正相关性

本文将ESG评级结果分为3组,分别为ESG评分前10名,ESG评分后10名及中间部分,对比了不同分组下上市银行不良贷款率和拨备覆盖率的情况。拨备覆盖率主要反映的是银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力,体现银行审慎经营程度。图3是本文得到的对比结果,其中,本文以气泡大小来代表拨备覆盖率的大小。由图1可知,ESG评分前10名的上市银行平均不良贷款率略低于ESG评分后10名的上市银行,说明ESG绩效良好的上市银行资产质量相对更高。此外,ESG评分前10名的上市银行拨备覆盖率明显高于ESG评分后10名的银行,说明ESG评分越高的上市银行拥有更严格的资产信用风险管理流程,因此也拥有更低的不良贷款率。

图3 上市银行ESG评分与不良贷款率的相关性

数据来源:中央财经大学绿色金融国际研究院内部整理

四、银行业ESG发展展望

(一)加强风险管理体系建设,探索风险量化指标

央行与监管机构绿色金融网络(NGFS)推动形成了气候变化是金融风险来源的全球共识,为应对气候物理风险与转型风险,银行应将ESG纳入风险管理全流程当中,积极开展碳核算特别是对范围三碳排放的计算,设置中期和长期目标,将高碳产业转型与银行业务战略相结合,开展信贷资产气候情景分析及风险压力测试,在资产配置和内部定价中考虑环境和社会风险,并将融资排放目标、进展及行动计划披露在ESG报告当中,优化ESG信息披露透明度和可溯性,完善我国ESG建设体系。

(二)积极创新金融产品和服务,推动社会低碳转型

随着可持续发展理念的不断深入,绿色低碳产业正逐渐成为经济发展的新引擎。银行可以通过优化信贷结构,创新金融产品和服务,通过大数据、AI等手段识别各地区的绿色企业或真正有转型需求的企业,如农业和小微企业;核验贷款主体的资产进行真实性,确定合理的贷款金额;在发放贷款后,银行还可以通过数字化工具监测资金流向和项目实时效果,引导资金流向确切的转型企业和绿色产业,确保资金用于实际经营和转型需求,降低银行贷款风险,促进社会低碳转型,经济绿色可持续发展。除此之外,银行通过助力低碳转型能够在社会和客户面前树立良好的企业形象,增强自身竞争力和可持续发展能力。

(三)大力发展金融科技,重视数据安全和信息保护

现如今,人工智能、区块链、云计算、大模型等前沿科技正高速发展,银行应利用金融科技建立核心优势,创新金融产品,建立领先优势。与此同时,银行也应重视对数据安全及隐私保护、关注算法滥用、数字鸿沟等问题,大力发展区块链技术及人工智能安全技术,为金融数据提供安全保障,构建健康、公平、透明的金融科技生态,促进我国金融业朝着高质量可持续的方向发展。

参考文献

1.https://www.swsresearch.com/institute_sw/allIndex/releasedIndex

2.https://iigf.cufe.edu.cn/info/1012/9071.htm

3.https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202502/content_7004167.htm

4.http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5547040/2024122719254984750.pdf

5.https://www2.ccb.com/cn/group/esg/upload/20240809_1723188297/20240809153621463348.pdf

6.https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6979595.htm

7.https://mp.weixin.qq.com/s/6loO5hrgyIIV48w6MlZ0cQ

8.https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950223.htm

9.https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6942238.htm

10.https://mp.weixin.qq.com/s/OtSGzZS4ABlPR6poGvljAg

11.https://mp.weixin.qq.com/s/Hh8h2ohEEJGLG-FIDOCWTQ

12.https://mp.weixin.qq.com/s/XAU_OSn7CGT8DEkaQRKAJg

13.https://www.bankofchina.com/custserv/bi2/bi2o/202410/t20241017_25175407.html

14.https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1164261&itemId=954

15.http://investor.szse.cn/institute/products/graphic/t20240426_606992.html

16.https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/202403/P020240328716166339882.pdf

17.http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601939_20240329_PZO0.pdf

18.http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601288_20240329_B8FS.pdf

19.http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601398_20240328_LWBJ.pdf

20.https://mp.weixin.qq.com/s/SdM3MHWzQwMlQrkfN6QhRw

21.https://mp.weixin.qq.com/s/ZAJ8cUdR7KtlC_eJ6gFBlg

22.https://mp.weixin.qq.com/s/Eqsv_Jc0VAdpdSnIvd5nSg

23.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7010168.htm

作者:

杨晨辉 中央财经大学绿色金融国际研究院ESG中心联合主任

朱 琪 中央财经大学绿色金融国际研究院ESG科研助理

原创声明

如需转载、引用本文观点,请注明出处为“中央财经大学绿色金融国际研究院”。