3月15日,李克强总理主持召开国务院常务会议,确定《政府工作报告》重点任务分工,要求加快下达和用好中央预算内投资、转移支付、地方政府专项债等资金,加强对基本医疗等领域补短板的资金支持。这是对2021年政府工作报告中的“推进卫生健康体系建设,建立稳定的公共卫生事业投入机制”的资金落实方案。公共卫生是一个国家或地区群体健康的基本保障,是国家公共安全体系的重要组成部分,随着社会的不断发展,公共卫生对整个社会安全和稳定的影响日趋增加,逐步建立稳定的公共卫生事业投入机制,对解决目前我国公共卫生领域中公平性和可及性差的矛盾具有十分重要的意义。从 2020 年初开始袭卷全球的新冠肺炎疫情对全球经济及社会发展产生了巨大的影响,疫情的发生更凸显出公共卫生安全的极端重要性。

一、我国公共卫生事业投入机制的整体概况

新冠肺炎疫情的发生在一定程度上促进了我国公共卫生事业投入机制的发展,公共卫生是通过研究影响公众生命和健康安全的各类因素来制定政策措施,改善生物和社会环境,实施卫生监测和预警及应急处理对策,控制和消灭危害生命的因素,保护公众健康的一门科学。可见,公共卫生事业具有广泛的社会性,涉及到人类生活、社会和经济的各个领域,既要全面提高当代人的生存质量,又要努力维护后代人满足其自身需要的能力和生存质量,确保人类社会的可持续发展。

(一)公共卫生的定义

公共卫生主要内容已从传统狭义的传染病防治和五大卫生(食品卫生、劳动卫生、环境卫生、学校卫生、放射卫生),演变为现代的更为广义的“五大卫生、传染病、寄生虫病、地方病的预防与控制、慢性非传染病预防控制、妇幼卫生与保健、环境污染与环境保护”。其特征变现为外部性与内部性共生:其内部性表现在特定的对象范围内发生效用,外部性可以是正面的也可以是负面的,如预防接种,不仅接种者本人受益,而且预防接种后人群的集体免疫力增强,使其周围的易感者也得到了保护。正是由于公共卫生产品具有外部性,所以才具有涉及社会安全稳定的公共性,才会有产生社会需求的必然。

(二)我国公共卫生事业亟待资金投入

主观认识方面,很多人认为,公共卫生消费是一种福利性消费,甚至是消耗性支出。其实不然,公共卫生的投入不仅是人力资本的投资,更是国民经济增长的重要一环。这次新冠肺炎疫情的发生,就是最好的证明。公共卫生没有搞好,经济也可能会随之倒退。客观方面,现在的分税制下,中央和地方财政权与行政权存在不对称,卫生支出主要由地方政府负责,在资金供给非常有限的条件下,公共卫生建设存在着城乡和地区之间的不平衡。此外,一些客观体制也阻碍了社会资本的投入或捐赠。在社会资本投资公共事业或者公共卫生领域方面,税收优惠还不够,制度性门槛还存在,这导致一些资本不愿意涉足该领域。

(三)我国公共卫生事业投入机制逐步得到重视

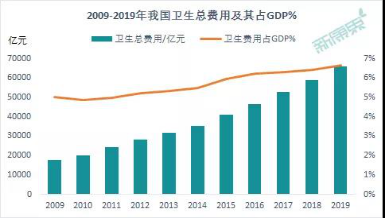

公共卫生事业是造福人民的事业,关系广大人民群众的切身利益的社会公共事业,直接关系到人民的身体健康和生命安全。因此,完善公共卫生事业投入机制,对推进我国公共卫生事业的发展具有十分重要的意义。近十年来,我国的公共卫生事业投入力度逐步提升,我国卫生经费增速高于GDP,人均卫生费用十年翻3.5倍,我国2019年卫生总费用达65841亿元,2009年至2019年十年复合增速14.1%。卫生费用占GDP的百分比 2009年为5.03%,2019年为6.64%,十年间占比提升了1.61%。通过对近年公共卫生总费用的进一步盘点,可看出政府对公共卫生投资的虽逐步提升。但数据显示,2018 年我国公共卫生总费用为 59121.91 亿元,占 GDP 比重为 6.43%,这一占比不但低于高收入国家(均值 8.1%),而且比低收入国家的比重还要低(均值 6.8%)。

图1:2009-2019我国卫生总费用及其占GDP%

来源:中国卫生健康统计年鉴2020,中康产业资本研究中心整理(卫生总费用占GDP百分比:指某年卫生总费用与同期国内生产总值GDP之比)

二、我国公共卫生事业投入机制的不足之处

近年来,我国公共卫生事业取得了长足的进步,然而,面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情,我国对公共卫生事业投入方面的短板再一次暴露在公众眼前。虽然国家医疗卫生财政投入占GDP的比重逐年提高,但同期的公共卫生投入占GDP的比重反而下降。相比一些发达国家,我国对公共卫生事业的投入明显偏低。此外,公共卫生管理具有极强的专业性,但却又远远超出单纯的医学范畴。除了医疗和科研系统外,其广泛连接公共管理、应急保障、文化教育、体育运动、舆论宣传、街道社区、环卫城建等若干个社会治理分支系统。当前,我国公共卫生事业投入机制尚待完善,公共卫生防控面临着一定的挑战。主要表现为以下三方面:

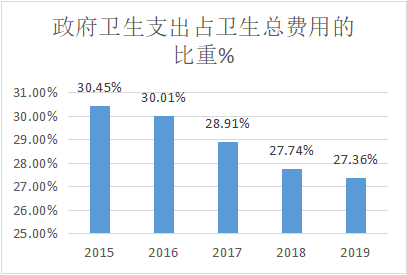

一是公共卫生事业投入机制存在着“重医轻卫”的现象。政府卫生支出占卫生总费用的比重,近五年在不断的下降。从2014-2019这五年间的投入经费可看出。2014年国家公共卫生专项任务经费的项目拨款为5.29亿,而2019年,这笔预算下降到4.5亿,同比下降14.9%。反之,2014年对公立医院的财政拨款为36.19亿,到2019年,这一预算增加到50.23亿,同比增长38.8%。另一个数据显示,公立医院总数量在2014-2019这五年里减少了1364家,疾控中心数量却几乎稳定不变。也就是说,这笔经费要继续养活国内3000多家疾控机构。而随着各体系人员待遇的普遍水涨船高,分摊到每家机构的经费预算可见一斑。

图2:我国政府卫生支出占卫生总费用比重

来源:中国卫生健康统计年鉴2020,作者自行整理

二是政府在公共卫生领域的责任日渐弱化,卫生服务和健康保障能力严重萎缩。省以下财税体制尚不完善,县乡两级政府组织的财政收入难以满足其承担的事权事务所需支出。上级政府安排的公共卫生基建投资项目,县乡政府没有能力或者不愿意配套投入。基层财政安排日常业务经费仍与公共卫生服务机构、人员挂钩,而且缺乏科学合理的考核问责机制,难以激励这些机构将财政补助用于开展公共卫生服务。大部分公共卫生机构人员较多,缺乏合格的卫生技术人员,加重了财政和服务对象的负担。

三是公共卫生服务体系本身条块分割。按照行政层级和专业领域设立的各类机构相互独立、职能交叉,如妇幼保健、计划生育、疾病控制、健康教育、地方病防治、结核病防治、血吸虫病防治等。众多机构需要大量资源维持生存和运行,政府难以将有限的精力和资源转向针对人群的公共卫生服务。同时,我国的公共卫生的支出主要花费于硬件的基础建设上。其中以项目支出为主,占六成左右,这也就形成了硬件建设“一窝蜂”,而体系和能力的现代化建设却被忽略。

三、我国公共卫生事业投入机制发展的政策建议

全力打赢新冠肺炎疫情的经验说明,公共卫生体系是国家安全的基石,公共卫生事业将是后疫情时代极为重要的民生社会事业。我们要以人民健康为中心构建强大的公共卫生体系,最大限度地降低突发重大公共卫生事件造成的危害,不断满足群众多元化健康服务需求。其宗旨是在人口层面开展干预以拯救生命、减少疾病、提高人们的健康水平。财政资金投入是决定一个国家公共卫生工作水平、应对重大突发事件能力、公共卫生人员稳定等关键影响因素。因此笔者建议,应从以下几方面着手加大公共卫生事业投入:

一是扩大政府投入规模。政府应坚决贯彻落实预防为主的方针,加强公共卫生体系的顶层设计,提高政府总支出和公共卫生支出在卫生支出中的比例,建议公共卫生投资比例不低于法定形式GDP的0.5%。减少个人支出,将部分公共卫生服务和产品纳入医保报销范围,如疫苗、传染病治疗费用、器具等。减轻低收入人群的负担,提高公共卫生服务的可及性,体现公益性。

二是吸引社会资本进入。通过发行公共卫生专项债券的方式进行融资,同时加大地方政府发行规模,多种方式吸引社会资本配套进入。鼓励多渠道增加对公共卫生等领域的投入。同时,建立合理的筹资机制,广泛动员社会各方面筹资渠道,积极吸纳社会的富余资金,积极鼓励有条件的个人、社会团体利用慈善资金兴办医疗机构或资助国有医疗机构。

三是调整财政投入结构。增加对综合医院和疾控中心的公共卫生投入,重视疾病防控中心的财政投入。设立公共卫生工作专项补助,保障公共卫生任务的经费。提升公共卫生能力,围绕新发突发传染病及重大疾病防治、流行病学调查溯源技术、病原检验检测、重大突发公共卫生事件应对等开展工作,创新方法、提升能力。

四是建立稳定的投入机制。提高财政投入科学性,优化投入机制转变保障思路。首先明确政府和市场对疾控、基层卫生人员激励的边界和范围,激发机构活力,继续在全国范围内推广“一类保障、二类管理”机制,充分体现多劳多得、优绩优酬。然后探索建立财政资金与医保资金融合保障公共卫生新机制。设计合理的筹资机制,将财政和医保资金共同作为提供公共卫生服务机构的资金来源。最后引导专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和公立医院形成优势互补、资源共享、防治结合的协作机制。

参考文献

[1]李军鹏.后疫情时代的公共卫生治理现代化[J].决策与信息,2021(03):24-26.

[2]金菊,朱静.完善公共卫生治理体系的思考[J].经济研究导刊,2021(05):144-146.

[3]白清平.构建新时代公共卫生事业大格局——基于“以人民为中心”的发展思

想[J].现代交际,2021(02):208-210.

[4]胡茂新. 完善基层公共卫生服务体系[N]. 中国人口报,2021-01-28(003).

[5]靳巧荣. 推进公共卫生加快发展的建议[N]. 酒泉日报,2021-01-14(004).

[6]本报评论员. 构建起强大的公共卫生体系[N]. 人民日报,2020-06-04(001).

[7]林冬阳.从疫情防控看我国公共卫生事业发展历程[J].钟山风雨,2020(02):4-6.

[8]公共卫生事业需鼓励更多社会力量投入[N]. 第一财经日报,2020-04-03(A02).

作者:

茹 倩 中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理,健康金融实验室助理,智慧健康试点小组成员,云南大学会计专业硕士生

研究指导:

任国征 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,健康金融实验室(数据库)主任,课题组组长