在全国疫情防控阻击战取得重大战略成果、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效的重要时刻,两会在疫情防控常态化的特殊背景下召开。推动公共卫生体系的完善,将是今年全国两会的重要议题。北京时间18日晚,国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞,指出要针对这次疫情暴露出来的短板和不足,完善公共卫生安全治理体系。公共卫生体系的构建与完善,都以公共卫生预防体系为基础和前提。目前疫情控制尚未有期,我国面临防止境外输入性感染和疫情复发的任务艰巨,严峻形势仍不退。“预防为主”是中国公共卫生和疾控改革“金科玉律”,应加快从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。本文将从意识到公共卫生预防体系的重要性出发,再梳理其现状与发现不足,最后提出建议并解决问题。

一、 高度认识公共卫生预防体系的重要性

新型冠状病毒疫情肆虐全球,人们这才深刻意识到遏制恶性突发传染病,关键并不在于治疗环节,而在于预防环节。习近平总书记指出,坚决贯彻“预防为主”的卫生与健康工作方针,坚持常备不懈,将预防关口前移,避免小病酿成大疫。凡事预则立,不预则废。建设公共卫生预防体系是实现全民健康的前提,是完善公共卫生服务体系建设的重中之重。

以成本收益原则来看,相较于疾病医治、患病群体管理等环节,疾病预防意味着以更低的成本、更低的风险获得更高的收益,即从源头上加以阻断救治。对于一个国家的经济社会而言,不会有“黑天鹅”和“灰犀牛”出现,损失成本完全可控;对于社会群众的个体而言,获得健康意味着获得幸福,即可免于疾病之苦,又能强身健体。

以疾病预防历史来看,传统中医思想中的“未病先防,已病防变”,“消未起之患,治未病之疾”等无一不强调疾病预防的重要性。“非典”时期公共卫生预防体系对疫情严重性的认识不足、对病原体的一锤定音能力不足、协调机制的缺乏、信息披露的严重滞后,使疫情应对的第一轮遭遇战中坐失良机,陷入被动。

从疾病防控效果来看,相较于后期疫苗的研发、医疗水平的跟进,预防具有高效率优效果的特点。疫苗研发程序多、技术要求高、周期长,更适用于遏制下一次疫情;先进的医疗水平往往也难免使患者留下后遗症,然而有效的疾病预防策略能避免由病转灾。

综上所述,“轻预防、重诊疗”已经暴露了危机,我国应重新反思现有体系,重新认识公共卫生预防体系的重要性。

二、 公共卫生疾病预防体系的现状与不足

我国的公共卫生疾病预防控制体系的前身始于1953年,是参照苏联模式的卫生预防体系。2003年,“非典”突发疫情肆虐,使其暴露出了薄弱环节。而此次肆虐全球的型冠状病毒疫情则让中国公共卫生疾病预防体系再一次面临考验,再次暴露了诸多不足之处。

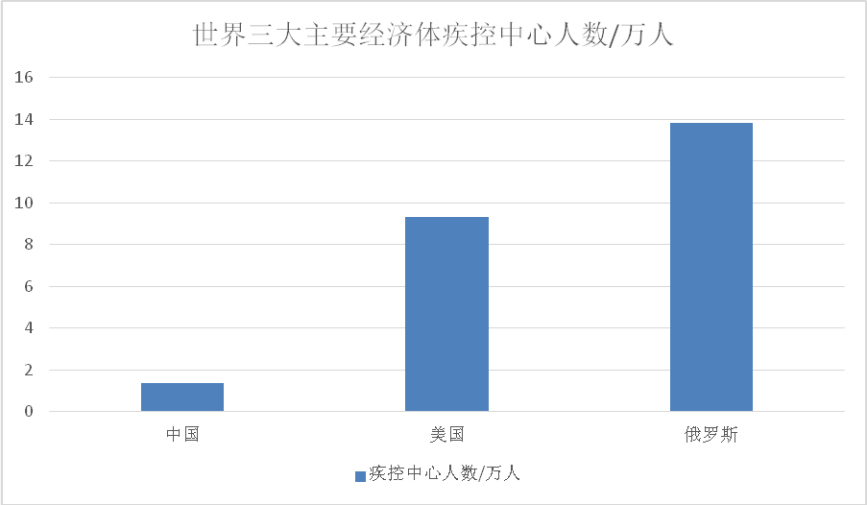

一是预防体系定位不清,公共卫生预防体系人才短缺。如图1所示,我国疾控人员人数持续下滑,目前仅为1.35人/万人,低于美国的9.3人/万人和俄罗斯的13.8人/万人。“预防为主”一直以来是我国公共卫生工作方针的重要内容。2016年提出的新时期我国公共卫生工作新方针中再次强调了“预防为主”。但一直以来我国医学界都存在着“重治轻防”的现象。究其原因,一是预防医学成果难获认可。预防医学成效并非“显而易见”,即便做得再好也不易被社会群众所认可,其作用和地位难以凸显,然而临床医学中的治病救人的效果通常易于被看见,进而更容易得到社会大众的认可,因此更多的资金、人才、物力都流向“医”,而“防”则被忽视,愈发边缘化而致使其地位尴尬。

图1三大主要国家疾控中心人数/万人

数据来源:中国经济社会发展统计数据库

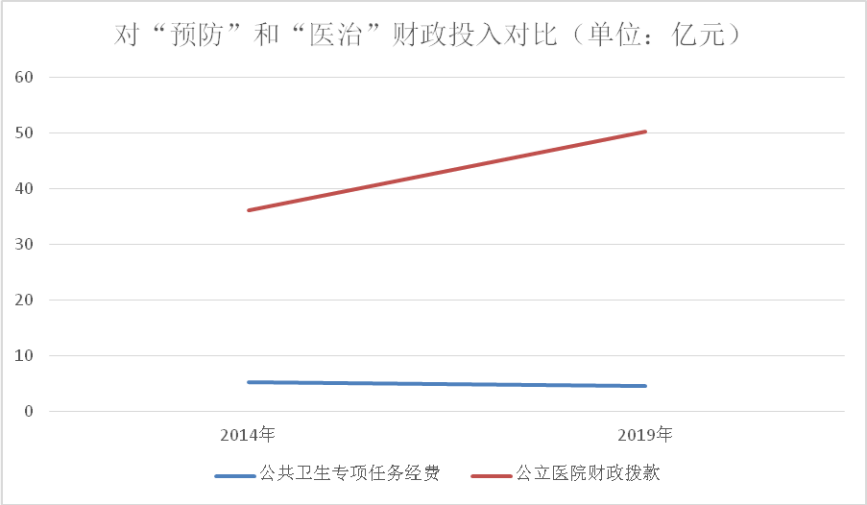

二是“重医轻防”的问题依然存在,对公共卫生疾病预防体系财政投入力度不足。如图2所示,2014年国家“公共卫生专项任务经费”的项目拨款为5.29亿元,然而2019年此项预算不增反降到4.5亿元,同比下降14.9%。反观国家对公立医院的财政拨款,2014年为36.19亿元,到2019年此项预算增加到50.23亿,同比增长38.8%。早期,“预防为主”是中国疾控改革“金科玉律”,但各级政府、社会各界对公共卫生疾病预防体系重要性认知、重视不足,“预防为主”的政策方针并没有落实,导致“重医轻防”的问题愈演愈烈,严重影响了我国公共卫生服务体系的整体建设。

图2对“预防”和“医治”财政投入对比图

数据来源:中国经济社会发展统计数据库

三是公共卫生疾病预防机构能级管理不清。在“非典”爆发之后,原卫生部下发了“关于疾病预防控制体系建设的若干规定”,文件明确规定了各级公共卫生疾病预防机构职责,对完善我国公共卫生体系建设发展有重要作用。但近年来,这一文件要求没有得到很好落实,各级公共卫生疾病预防机构没有行政管理和独立决策权力,进而导致疾病预防、控制、治理等环节效率低下。

三、 公共卫生疾病预防体系的政策建议

当前,我国公共卫生疾病预防体系存在着功能定位不清、行政能力缺失、人员队伍不足等短板,现有的放矢地提出以下几点政策建议。

一是构建风险治理机制和治理文化。一是各级政府需将“防患疾病于未然”作为日常工作和常规思维,更重视健康风险治理和危机管理;二是培育社会公众的风险意识和危机意识,崇尚科学、相信科学,对民众亟需加强科普工作以应对疫情,并通过新媒体、电视广告等形式加大科普力度,且从长远来看,为了更好地满足民众对健康生活的需求,有必要进一步培养民众的健康素养和良好的生活习惯,让公众学习和掌握基本的传染病防疫知识以具备应对突发传染病的基本技能;三是构建起“政府主导、医疗机构负责、政府相关部门和社会公众参与”的健康风险预警和前瞻治理机制。

二是完善系统的公共卫生疾病预防法律体系。对于公共卫生法律体系,首先,对我国已经出台的传染病防治相关法律要加大普法宣传。其次,各级党委和政府要全面依法履行职责,坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控工作。最后,加速修订完善并严格执行《传染病防治法及其实施条例》、《野生动物保护法》、《动物防疫法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规,将携带病毒的野生动物列入禁食清单,对濒危野生动物划定区域严格保护,从根本上遏制传染病传播。

三是贯彻“预防为主”的卫生方针,着力推动公共卫生预防关口前移。长期以来的“重医轻防”的问题加剧了预防和医治的分化,难以发挥防疫第一道防线的作用,因此加快完善公共卫生预防体系刻不容缓。一是应推进疾控中心、公立医院预警机制化、专项演练常态化,增强医务人员危机意识和应急能力;二是推动专业人员朝公共卫生预防关口前移,具体来讲,可将财政投入由“医”向“防”倾斜,提高基层预防医疗人员待遇,拓宽职业发展路径,并还可通过媒体宣传,奖项颁发等形式提高预防医疗人员主观幸福感、客观的社会地位;三是应促进“医”“防”联动,增强两者沟通,打出“组合拳”,方能形成1+1大于2的效果。

四是加快建设现代化疾病预防信息系统。响应国家最新战略“新基建”,包括完善疾病预防控制信息基础建设,加强业务信息系统建设,强化数据整合利用,加强信息安全管理,推进“互联网+”公共卫生服务,服务社会民生和城市精准治理。具体来讲,依托国家全民健康信息平台,以人口数据库、健康档案以及电子病历等为基础,健全和完善覆盖全国的疫情报告监测预警及其公共卫生突发事件信息网络体系,让社会大众真切体会到信息技术在疾病预防所带来的便利。

五是加强公共卫生金融扶持力度。突发公共卫生事件如此次新型冠状病毒疫情的爆发,受到影响的首先是中小企业。中小企业融资难固然也有其自身原因,但疫情会直接加剧中小企业融资困境,进而可能导致现金流不足、经营停滞等风险。短期而言,从国家层面出发,要施行系列刺激经济的财政和金融政策,全面优化中小企业融资渠道,全力支持中小企业复工复产。长期而言,我国应该抓住时机,深化中小企业金融服务改革,充分激发中小企业活力的同时应深化金融供给侧结构性改革从而力求转危为安。具体而言,应重点支持疫情严重区域企业及涉足特定行业的中小企业,诸如保障物流运输、批发零售、住宿餐饮、旅游等行业的中小企业的正常运转或提供资金支持;积极拓宽中小企业融资渠道,如鼓励其IPO上市、发债再融资、并购重组券等,避免经营困难而导致大规模失业。

(国家卫生健康委统计信息中心统计处蔡玥研究员对此文亦有贡献)

参考文献

[1]任国征,刘文静,赵琴琴.健康金融视野下的疫情防控与金融支持[J].环境经济,2020(Z2):86-89.

[2]曹佳,李颖.新型冠状病毒肺炎疫情下军队疾病预防控制体系建设和公共卫生应急人才培养的思考[J].第三军医大学学报,2020,42(09):855-860.

[3]梁利文.加快推动疾病预防关口前移[N].广西日报,2020-05-12(005).

[4]麦婉华.“预防为主”是中国疾控改革“金科玉律”[J].小康,2020(11):20-26.

[5]马晓华.中国公卫体系八问:已到刮骨疗毒时刻[N].第一财经日报,2020-03-16(A06).

[6]郑贵森.百年大计——筑牢公共卫生疾病预防控制体系之思考[J].甘肃中医药大学学报,2020,37(01):15-18.

作者:

青楚涵 中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理,健康金融课题组成员,江西财经大学统计学院金融统计专业本科生

研究指导:

任国征 中央财经大学绿色金融国际研究院研究员,健康金融实验室主任